3337 阅读 2020-07-10 09:58:02 上传

以下文章来源于 音韵学通讯

读了潘悟云先生的《汉语历史音韵学》(上海教育出版社,2000年7月),发现本书《上古篇》错讹太多,初步核查,有100多处。从逻辑上说,其中,有些是论据不当,有些是论证方式有误,有些是论题错误。更常见的情况是,这些错讹涉及到论题、论据和论证方式三要素或其中的两项要素。我们觉得,造成这些失误的重要原因是作者对古代文献重视不够。任何人都会出现错误,潘书中存在一些疏失,不足为怪。篇幅有限,本文只举38例,稍加分析。不当之处,祈望指正。

一 误读典籍例

例1 《汉语历史音韵学》(以下简称“潘书”)115页:认为“我们还可以在古文献中找到”带有词头“不”、“丕(豾、魾)”的例子,如:不律、不蜩、不过、不来、豾貍、魾鯬。

按:“不律”早已有人处理为缓读、反切语,“不来”本是偏正式复合词,详细的讨论分别见于《方言》2002年1期41—59页李蓝先生《方言比较、区域方言史与方言分区——以晋语分音词和福州切脚字为例》和《古汉语研究》2002年2期8—13页时建国先生《上古汉语复声母研究中的材料问题》二文,这里不赘。至少说明,把“不律”“不来”的“不”处理为词头,缺乏的证。

“豾貍”的“豾”不是词头,“豾”和“貍”是两个同义的词素。《广雅·释兽》:“豾,貍也。”王念孙疏证:“《尔雅》:‘貍、狐、貒、貈醜,其足蹯,其迹禸。’郭璞注云:‘皆有掌蹯。’‘禸,指头处也。’(笔者按,今《十三经注疏》本无‘也’字)又:‘貍子,貄。’郭注云:‘今或呼豾貍。’《释文》引《字林》云:‘豾,貍也。’豾,或作[豸否]。《方言》:‘貔,陈楚江淮之间谓之[豸来],北燕朝鲜之间谓之[豸否],关西谓之狸。’”可见,“豾”和“貍”都可以单用,意义均为“狸子”,也就是豹猫、狸猫、山猫、野猫;“豾貍”连用也是这个意思。《广韵》敷悲切:“豾,貍子。”里之切:“貍,野猫。”又“[豸否]”“豾”音同,《方言》卷八:“貔……北燕朝鲜之间谓之[豸否],关西谓之狸。”郭璞注:“今江南呼为豾貍。”由《方言》及郭注可知,“豾”“貍”既可单用,又可组成一个联合式复合词。“豾”怎么会是词头呢?如果是词头,这个词头又怎么会取代“豾貍”一词而单用呢?

“魾鯬”的“魾”也不是词头。《汉语大词典》未列“魾鯬”一词,目前只见到“魾”和“鯬”单用单释的例子。《尔雅·释鱼》:“鯬,鯠。”《释文》:“鯬,力兮反,又音梨。《广雅》云:‘魾,鯬。’”又《释文》:“鯠,郭音来。《埤苍》云:‘鯬,鯠,魾也。’”可见“魾”和“鯬”是同物异名,《广雅》以“鯬”释“魾”,《埤苍》以“魾”释“鯬”,都是指鳗鱼。今传《广雅·释鱼》脱“魾,鯬也”,王念孙疏证本附于《释鱼》之后,云:

见《尔雅释文》。《尔雅》:“鲂,魾。鯬,鯠。”郭璞注云:“江东呼鲂鱼为鳊。” 鯬鯠“未详”。是郭以“鯬鯠”非“鲂魾”也。《释文》引《埤仓》云:“鯬,鯠,魾也。”与《广雅》同。是张以鯬、鯠即魾也。盖《尔雅》旧注有谓魾一名鯬、一名鯠者,而张用其说,亦如“巂周,燕。燕,鳦”,舍人、孙炎以为巂周一名燕燕、一名鳦尔。案鯬鯠声之转,《尔雅》以鯠释鯬,非以鯬、鯠释魾也。《广韵》《龙龛手鉴》并云鳗鯠鱼名,或是此与?鳗鯠者,鳗鲡之转声也。

《说文》:“魾,大鱯也,其小者名鮡。”段注:“见《释鱼》。丕训大,此会意兼形声也。《尔雅》:‘鲂,魾。亦谓鲂之大者为魾。’”《说文》“魾,大鱯也”,这个“魾”是指大的鱯鱼。据《尔雅》“鲂,魾”及段注,“魾”又是鲂鱼的别名。依此看法,《尔雅》“鲂,魾”和“鯬,鯠”分别断开,这个“魾”更不是“鯬”的词头。“魾”“鯬”都是鱼名,即使“魾鯬”是一个词,词头“魾”又怎么可能取代“魾鯬”一词而单用呢?“魾”怎么会是词头!

例2 潘书117页:

现代侗台语中的语素大部分是单音节的,但是属于古侗台族的“吴蛮夷多发声,数语共成一言”《世本》,(代补“》”),说明多音节语素还占优势。

按:《世本》已佚,今只有辑佚本。作者未注明出处,又断句有误。据《世本八种》(商务印书馆,1957年)中清张澍粹辑补注本卷二35页有“吴孰姑徙句吴”一语,张澍按语:“《文选》注引《世本》文。(笔者按:见《文选》卷六左思《蜀都赋》‘句吴与蛙黾同穴’李善注引)‘句吴’下有‘句音沟’三字。服虔《左注》云:‘寿,梦发声也。吴蛮夷,言多发声,数语共成一言。寿梦一言也。’”不知潘书引自哪本书?既没页码,也没作者,我们所见到的《世本八种》中没有见到这段原文。可以肯定,潘书引文根本不是《世本》原文,而是把《世本》原文和别人的注释混在一起了,把别人所引服虔给《左传》作的注当成了《世本》原文。《左传·襄公十年》:“春,会于柤,会吴子寿梦也。”孔颖达疏:“服虔云:‘寿梦,(笔者按,或断为‘寿,梦发声’)发声。吴,蛮夷,言多发声,数语共成一言,寿梦,一言也。’”据《史记·吴太伯世家》记载,寿梦本周太王的后代子孙,又写作孰姑,亦名乘,顾炎武在《音论》卷下《反切之始》中说:“寿梦二字合为乘字。”汉语人名两音节者不少,不能证明“寿梦”是侗台语。《左传》服虔注“吴,蛮夷,言多发声,数语共成一言”是针对“寿梦”这个专名发的议论,认为这句话是讲古侗台语族的语素构成,至少是不可靠的。退一万步讲,即使这句话是讲古侗台语的语素构成,由于“寿梦”是人名,也不能证明古侗台语“多音节语素还占优势”。

例3 潘书117页说:

联绵词……各语素也不一定都有双声或叠韵关系,如《诗经》之“螽斯,戚施,斯螽,韎韐”,《楚辞》之“摄提,鹈鴂,儃佪,侘傺”,都不是双声叠韵词。在民族语既非双声又非叠韵的联绵语(笔者按,当作词?)就更多。

按:“韎韐”是一个偏正式的合成词,不是联绵词,指古代祭服上赤黄色的蔽膝。韎,用茜草染成赤黄色;韐,用熟皮制成的蔽膝,即韍。《诗·小雅·瞻彼洛矣》:“韎韐有奭,以作六师。”毛传:“韎韐者,茅蒐染韦也。一入曰韎。韐,所以代韠也。”郑笺:“韎者,茅蒐染也。茅蒐,韎声也。韐,祭服之韠。”(按,以上毛传、郑笺均从阮元校勘记)韐,又作(巿+合)、帢。《说文》:“(巿+合),士无巿有(巿+合),制如榼,缺四角,爵弁服,其色韎,贱不得与裳同。司农云:‘裳纁色。’从巿,合声。韐,(巿+合)或从韦。”《左传·成公十六年》:“方事之殷也,有韎韦之跗注,君子也。”杜注:“韎,赤色。跗注,戎服,若袴而属于跗,与袴连。”《仪礼·士丧礼》:“设韐带,搢笏。”郑注:“韐带,韎韐缁带,不言韎、缁者,省文,亦欲见韐自有带,韐带用革。”这些例子中,“韎”和“韐”既可以单用单训,又可以组成一偏正式复合词,“韎韐”绝非联绵词。

潘书说“侘傺”不是双声叠韵联绵词,亦误,“侘傺”是双声联绵词。“傺”有二读,《玉篇》:“傺,敕厉子例二切,《楚辞》曰:‘伅郁邑余侘傺兮。’ 侘傺,失志皃。”音义的配置说得较简单,容易使人误会“侘傺”的“傺”可自由变读为敕厉子例二切。《集韵》子例切:“傺,《方言》:‘逗也’。逗谓住也。”丑例切:“傺,《博雅》:‘逗也。’一曰:侘傺,失意皃。”《广韵》只收丑利切一读:“傺,侘傺,侘,敕加切。”(从周祖谟《广韵校本》)结合古书注解可知,“傺”读子例切义为住,停留。《方言》卷七:“傺、眙,逗也。南楚谓之傺,西秦谓之眙。逗,其通语也。”《音义》:“傺,音祭。”而“侘傺”的“傺”只读彻母,《楚辞·离骚》:“忳郁邑余侘傺兮。”洪兴祖补注:“侘,敕加切。傺,丑利切。又上敕驾切,下敕界切。”《文选》卷三十二《离骚经》李善本给“侘傺” 注音分别为丑加切、丑世切。 字后作“(忄宅 )( 忄祭)”,并为彻母字。《集韵》抽加切:“(忄宅) ,(忄宅)( 忄祭) ,未定也。”丑例切:“(忄祭),(忄宅)( 忄祭),未定也。”总之,据前人注音看,“侘” “傺”中古都归彻母,上古都归透母。现代语言学家,均以“侘傺”上古音归为透母,例如董同龢《上古音韵表稿》、高本汉《汉文典》(修订本)都拟为t‘-;唐作藩《上古音手册》均归透母;郭锡良《汉字古音手册》归透母,拟为t‘-;陈复华、何九盈《古韵通晓》均归透母。前辈学者的意见无疑是正确的。

例4 潘书127页:

有时,这种语音形态相关也表现为两个不同的字形,如引*ln·~演*ln·,盍*gap~合*gop,谈*gdam~谭*gdom。《庄子》中既有“谈”,又有“谭”:

《天运》:孔子见老徝归,三日不谈。

《则阳》:夫子何不谭我于王。

既然同一本书中有“谈”又有“谭”,可见这两字的字义是不同的。光是从这几个例子似乎只能得出这样的结论:“谭”只能作及物动词,意思是说及;“谈”则是可作名词,也可作非及物动词。但是在其他一些上古文献中,如《孟子》、《论衡》只有“谈”,没有“谭”。也许这些方言中这个词只有一种读音,也有可能一个“谈”字兼有两个读音,只不过另一个读音后来失落了。后一种情况的可能性更大。

按:例子中“孔子见老徝归”的“徝”当作“聃”。语法学术语中没有“非及物动词”一说,当为“不及物动词”。“引:演”和“盍:合”是两组同源词,而“谭”是“谈”的假借字,这三组字本来不是一个层面的问题,属于两个不同的层面,潘书摆在一起,不仅不伦不类,而且强生分别。潘书说,从以上两个例子似乎只能得出如下结论:“谭”是及物动词,“谈”是不及物动词或名词。这话不严谨:上述两例中“谈”根本没有名词用法,怎么能说从上面的例子能得出“谈”有名词用法呢?要证明“谈”有名词用法,必须借助别的语料。

上面这一段话,潘书想通过《庄子》中既有“谈”又有“谭”,证明两字用法不同,是不同的形态。这种说法是不可靠的。“谭”上古侵部,“谈”上古谈部。《王力古汉语字典》以为“谭”有“谈论,称说”义是通“谈”。这是音近相通,在“言谈,称说”义上,二者是相通的。事实上,“谭我于王”的“谭”有的本子就写作“谈”。《释文》:“谭,音谈,本亦作谈。李云:说也。郭徒堪反,徐徒暗反。”成玄英疏:“谭犹称说也,本亦有作言谈字者。”如果不能证明《庄子》写作时“谭我于王”的“谭”不作“谈”,就据书中有“谭”“谈”二字,证明它们是属于不同形态的反映,那么这种推定显然是轻率的。

古书中,言谈字多作“谈”,少作“谭”。即使潘书知道“谭”是假借字,也有一个前提:凡一书既用本字,又用通假字,则本字与通假字形态有别。这是荒谬的,《史记》中表示“时间靠前,在一定时间之前”这一概念,既可用“早”,又可用“蚤”,但二字用法没有什么不同。甚至同一本古书的同一个词,可以用异体字来记录,例如《左传》“爲”和“為”分别出现1460次和193次,据赵大明先生《<左传>“爲(為)”的语义语法功能》(载《汉语史论文集》,武汉出版社,2002年,350—375页)的研究,这两个字形,“它们的各种用法完全相同,而且常常在一个句子里互相配合使用”,“只是写法不同的异体字,在语音、语义以及语法功能方面没有任何差别”。要想知道“谈”“谭”用法上是否相同,必须透过汉字,从语音、语义和语法功能入手,光说“同一本书中既有‘谈’又有‘谭’,可见这两字的字义是不同的”,这是错误的见解。

附带说一下,潘书说《孟子》《论衡》只有“谈”,没有“谭”。事实上,《孟子》中“谈”只出现2次,说《孟子》只有“谈”,没有“谭”,未必有什么意义;《论衡》中“谭”字出现1次,不过是用作人名,即“桓谭”的“谭”,潘书应有所交代,才不至于引起误解。《说文》中也没有“谭”字,一部书用某字,不用某字,是由内容决定的,说《孟子》《论衡》只有“谈”,没有“谭”,并进而跟形态扯在一起,是没有说服力的。

例5 潘书129页:

《春秋》“掩馀”,司马迁在《史记·吴太伯世家》中避“阉”忌,改称“盖馀”。“盖”《广韵》只留下古太切、古盍切、胡腊切三读,折合成上古音为*kaps、*kap、*gap。“掩”音衣俭切,折合成上古音*qŏm·。从“盖”的读音*kaps很难使人联想到它所代替的就是“掩”*qŏm·。实际上,“盖”在南方许多汉语方言中还有见母覃韵上声读音,折合成上古音就是*kom,后人不知它就是“盖”这个词的另一种读音,就造了一个方言字“㔶”去代表它。“盖”的另一个读音如果是*kom·,用它来代替“掩”*qŏm(笔者按,此处应加紧喉符号“· ”)就符合避讳字的条件:两者不同音,可以避免犯忌,声音又很接近,可以使人联想到所代替的什么字。

按:“掩馀”《左传》4见,均见于传文,不见于经文。据沈玉成、刘宁著《春秋左传史稿》80页,古人有时也把《左传》《公羊传》统称为《春秋》。今人习惯,只称“三传”的经文为《春秋》,所以潘书中的“《春秋》”当作“《左传》”。《公羊传》《谷梁传》均未见“盖馀”或“掩馀”。又潘书说《左传》“掩馀”,《史记》改为“盖馀”,是音近避讳,不合古注。《史记·吴太伯世家》“公子盖馀、烛庸”《索隐》:“《春秋》作‘掩馀’,《史记》并作‘盖馀’,义同而字异。或者谓太史公被腐刑,不欲言‘掩’也。”《刺客列传》:“公子盖馀、属庸”《索隐》:“属音烛。二子,僚之弟也。《左传》作掩馀、属庸。掩盖义同,属烛字相乱耳。”均只言义同改字,不言音近改字或义同音近改字,潘书说是音近改字,我个人存疑,因为潘书没有提供确证。

另外,这段引文错讹甚多,潘书说“盖”在南方许多汉语方言中还有见母覃韵上声读音,不过后人写作“㔶”,不写作“盖”,“㔶”是后人造的一个方言字。说㔶是因后人“不知它就是‘盖’这个词的另一种读音”而造的,就意味着前人“盖”有见母覃韵上声读音,这在古书上找不到证据,是臆测之词。现代方言中,作“盖”讲的有一个词,跟“盖”同义,现代读阳声韵,但不是“盖”字,例如温州话读阴上的kaŋ,双峰话读上声的kæ,福州话读上声的kaŋ,南昌话读上声的kɔn,北京大学中国语言文学系语言学教研室编《汉语方言词汇》(第二版,语文出版社,1995年,393页)都注明本字是“㔶”,没有说本字是“盖”。我们曾就建瓯话读上声的“㔶”请教过王福堂先生。王先生来函告知,根据潘渭水先生《建瓯方言词典》(249页)、《建瓯话音档》(144页),“㔶(竹+赣)”作单音动词用时,读kaiŋ21,上声,符合反切。这个kaiŋ21的本字也是“㔶”,不是“盖”。

“㔶”,《广韵》二读:一,古禫切:“《方言》云:‘箱类。’又云:‘覆头’也。”二,古送切:“小杯名。”这个字绝非后人所造,《说文》匚部:“㔶,小杯也。”大徐本引《唐韵》:“古送切。”这说明“㔶”字很早已出现,绝不是后人造的方言字。段玉裁作注说:“《方言》曰:‘㿿、椷 、盏、盕、閜、[杨+下皿] 、[麻+下皿],杯也……自关而东赵魏之间曰椷,或曰盏,或曰盕。’按:椷盖即许之㔶,音同字异。许则椷训篋,各有本义也。”按,《方言》卷五音义:“椷,音封缄。”跟《广韵》读音不同。作“小杯”讲的㔶,词义跟后代方言作“盖”讲的㔶无关,读音也有不同。现代方言的“㔶”来自读古禫切的“㔶”,可能跟“覆头”义有关。据《汉语大字典》《汉语大词典》,至晚宋代,“㔶”即发展出“覆盖,笼罩”和“器盖”二义,葛长庚《水调歌头·自述》:“草涨一湖绿,天㔶四山青。”耐德翁《都城纪胜·酒肆》:“门首红栀子镫上,不以晴雨,必用箬㔶盖之。”现代方言“㔶”作“盖”讲,正有此名动两种用法。

例6 潘书147页:

古代专为对译梵文短元音ka、kha、ga而设计的专用字母“迦、佉、伽”,到中古都变成了三等读音,带上了介音i。

按:说“迦、佉、伽”是专为对译梵文短元音ka、kha、ga而设计的专用字母,不当。“迦”可作梵文译音字,但不是专为译短元音ka设计的,据《汉语大字典》《汉语大词典》,这个字早已出现,扬雄《太玄·迎》:“次七,远之?,近之掊,迎父迦逅。”“佉”也可作梵文译音字,但并非专用于译短元音kha,据《汉语大词典》,“佉”还可用于“佉苴”一词,义为腰带,可能是我国古代南方少数民族的音译词,唐樊绰《蛮书·蛮夷风俗》:“谓腰带曰佉苴。”《新唐书·南蛮传上·南诏上》:“王亲兵曰朱弩佉苴。佉苴,韦带也。”“伽”也可作梵文译音字,但不是专为译短元音ga而设计的,据《汉语大字典》《汉语大词典》,这个字早在梵汉译音之前就已出现,《古文苑·扬雄<蜀都赋>》:“盛冬育笋,旧菜增伽。”章樵注:“伽,今作茄。”这是指茄子。

例7 潘书157页:

梅祖麟对最后两个例子拿不准,主要的原因是在上古文献中找不到“盖”、“会”只作名词的依据。《说文》“盍,覆也”,为动词;“盖,苫也”,为名词。“盖”在《广韵》中有两个读音,一胡腊切,与“盍”同音,注作“苫盖”,名词;一古太切,注作“覆也”,动词。与《说文》的音义配合刚好倒了一下。

按:作者说《广韵》“盖”读入声是名词,读去声是动词,显然是从词的角度来谈的。此说实误。查《广韵》“盖”有三个读音,还有古盍切,这是姓氏。另外两个读音,胡腊切:“盖,苫盖。”古太切:“盖,覆也,掩也。《通俗文》曰:张帛也。《礼记》曰:敝盖不弃,为埋狗也。又发语端也。《说文》曰:苫也。”可见《广韵》中,古太切兼收“盖”的“覆”和“苫盖”二义,字形也都作盖。潘书说《广韵》“与《说文》的音义配合刚好倒了一下”,十分武断。

例8 潘书168页:

周祖谟(1941)引耕部去声独用41例,与平声通押34例,其中“正”字押平声就占了19例。“正”字有平去二读,但是现存的古代文献中对它的注音却有点乱。“正”主要有这么几个意义:①在《诗·猗嗟》“不出正兮”中为箭靶义,《释文》:“音征”,诗中的韵脚都是平声字。②中正义的“正”读去声,在韵文中也有所反映,如《易·临》叶正命,《易·讼》叶正敬,③“首”义。“正月”就是“首月”的意思,其中的“正”在现在的各地方言口语中还念平声。越南语“正月”叫gieng1,与汉语的平声对应。但是《诗·正月》中的“正”字《释文》“音政”,读去声。《诗·节南山》“昊天不平,我王不宁,不惩其心,覆怨其正”中训“长也”,没有注音。《释文》给“长”字注音“张丈反”,可见此处不是长短的“长”,而是“首”义的“长”。“正”在这首诗中都与平声字押韵。《诗·斯干》“殖殖其庭,有堂其楹,哙哙其正,哕哕其冥,君子攸宁”,其中的“正”,《毛传》“长也”,《释文》“正音政”。“长”义的“正”陆德明特地要注明读去声,说明当时的文人中很多人把它读成平声,陆德明特地为之正音。但是古文献中训“长”的“正”字都与平声字押韵,“正月”中的“正”读平声连不识字的农夫都知道,很早就传到越南。可见“首”义的“正”是应该念平声的,陆氏注音有误。现在如果把这种意义的“正”作去声字处理,自然就会有许多平去通押的例子。

按:这一段话谬误甚多,这里只拣重要的来谈。

第一,潘书说现存古代文献对“正”的注音“有点乱”,不合事实。作者只考察《毛诗音义》,遽下结论;其实《毛诗音义》对“正”的注音十分严整。《经典释文》给“正”作注51次,也丝毫不乱。这51次注释中,7次用来说明异文;12次给作“箭靶的中心”讲的“正”注音,全注成“音征”;作“赋税”和“抽税”讲共5次,注成“音征”;作“征伐,征戍,征役”讲2次,注成“音征”;作“不偏,不斜”讲3次,注成“音政”;“正”出现在“正月”、“三正”、“改正易服”“正朔”“夏正”“正色”“周正”“人正”等词语中,注音22次,当“正”作“古历一年的第一个月”讲时,有三种注音情况:仅注平声,仅注去声,平去兼注。这反映了作“古历一年的第一个月”讲的“正”音义发展的历史变迁情况,丝毫不能证明陆氏注音“有点乱”。

第二,释义有误。把《齐风·猗嗟》“不出正兮”的“正”释为“箭靶”,误,应释为箭靶的中心。《小尔雅·广器》:“射有张布谓之侯,侯中者谓之鹄,鹄中者谓之正,正方二尺,正中者谓之槷,槷方六寸。”又潘书给“正”一个作“首”讲的意义,举《诗经》的例子有《小雅·正月》的“正”,此例大误,详下。《诗·节南山》“怨覆其正”的“正”,意思是君长,指天子诸侯,毛传:“正,长也。”郑笺:“昊天乎,师尹为政不平,使我王不得安宁,女不惩止女之邪心,而反怨其正也。”潘书笼统地说“训‘长也’”,不指明是毛传还是郑笺,不合规范。据孔疏“故下民皆怨其君长”,可知“正”指君长。《斯干》“哙哙其正,哕哕其冥”的“正”,毛传训为“长也”,指年长者,故孔疏云“哙哙然宽博,其群臣之长者”;郑笺训为“昼也”,指白天,故孔疏云“快快(笔者按,此从阮元校勘)然其昼日居之也”。这几个例子都是没法用一个“首”来解释的。即使“正月”指古历一年的第一个月,也不能说“正月”的“正”作“首”讲。正月即首月,但“正”没有“首”义。《经籍籑诂》平声庚韵,去声敬韵均收有“正”,但未见有古人训为“首”者,现今各种大型字词典,都没有给“正”立“首”这一义项。

第三,潘书以《诗·小雅·正月》的“正”作为“首”义的例证,并说陆氏给这个“正”注去声是错误的。其说大误。这个“正月”不是古历一年的第一个月的意思,而是指正阳之月,指夏历四月,周历六月。《正月》的“正月繁霜,我心忧伤”毛传:“正月,夏之四月。”郑笺:“夏之四月,建巳之月,纯阳用事。”《释文》给篇名作音义:“正月,音政,夏之四月也。四月纯阳用事,故曰正月。”《经典释文》给“正月”注音8次,有3次是给正阳之月的“正”注音,另2次分别见于《左传·庄公二十五年》《昭公十七年》,都注成“音政”,这说明正阳之月的“正”只能读去声,不能读平声。

第四,潘书说“‘正月’的’正’读平声连不识字的农夫都知道”,以此批评陆德明把这个“正”注成去声有误。上面说过,潘书举《正月》的“正月”作例证是错误的。事实上,即使举例是正确的,也不能证明陆氏注音错误。《史记·秦始皇本纪》:“秦始皇帝者……以秦昭王四十八年正月生于邯郸。及生,名为政,姓赵氏。”《集解》:“徐广曰:‘一作“正”。’宋忠云:‘以正月旦生,故名正。’”《索隐》:“《系本》作‘政’,又生于赵,故曰赵正。一曰秦与赵同祖,以赵城为荣,故姓赵氏。”《正义》:“正音政,‘周正建子’之‘正’也。始皇以正月旦生于赵,因为政,后以始皇讳,故音征。”这是说,作“古历一年的第一个月”讲的“正月”,“正”本读去声,后避秦始皇讳,改读平声。当然,这个说法后人或表示怀疑,例如清黄生《字诂》“正”字条。(见《字诂义府合按》,64页,中华书局)对于“正月”的“正”音读的不同看法,详参虞万里先生《避讳与古音研究》(载《榆枋斋学术论集》,361页,江苏古籍出版社)一文。避讳改音说最早出现,后人虽有新说,尚不足以驳倒张守节《史记正义》的说法,万里先生以为“故正之读平声,即使不否定其为秦讳,实以不作肯定回答之为近实”,不失审慎。但今人多采张守节说,例如俞敏《古四声平议》(载《俞敏语言学论文集》,280页,商务印书馆)中说:“秦皇讳政,今方言‘正月’多作平声。使古无去声,今方言何自来也?”我们认为,避讳改音之说是正确的。无论如何,当“正月”作“古历一年的第一个月”讲时,“正”读去声是有来历的,以为“陆氏注音有误”,反而是错误的。

例9 潘书197页:

①只有一个“皵”字,又音七雀切,药韵。字见《尔雅·释木》“棤皵”,郭注:“谓木皮甲错。”《释文》:“棤,七各反。皵,谢音舃,郭音夕。”又《尔雅·释木》:“槐小叶曰榎,大而皵楸”,郭注:“老乃皮粗皵者为楸。”《释文》:“孙七各七路二反。”“皵”的读音很多,《释文》的注音不一,可能是各地的方音,但是都没有清母昔韵一读,其中孙炎的注音“七各反”最切合音义,郭璞说得很清楚“皵”也就是“甲错”的“错”。

按:郭注“谓木皮甲错”中,“皮甲”一语相连,“甲错”不辞。“皮甲”同义连用,《易·解》:“雷雨作而百果草木皆甲坼。”孙星衍集解引郑玄:“皮曰甲。”《尔雅·释木》:“木自毙,柛;立死,椔;毙者,翳;木相磨,槸;棤,皵;梢,梢櫂。”邢昺疏:“此别死顿相磨皮甲(笔者按,着重号为引者所加,下同)抽擢之异名也。云‘木’者,总在下之称也。自毙踣者名柛,立死不毙顿者名椔,枝叶蔽荫覆地者名翳,木两枝相切磨者名槸,木皮甲粗错者名棤,亦名皵,木无枝柯长而杀者名梢,一名梢櫂,《小尔雅》曰:‘拔根曰櫂。’”郝懿行《尔雅义疏》:“凑之声转为蹙,言皮甲凑蹙也;又转为错,言皮甲粗错也。”上面例子中,“皮甲”显然连读,尤其是“皮甲”沿用郭注,邢、郝之疏又用“粗错”替换郭注的“错”。“甲错”不在一个结构层次上,不构成一个词语。“甲错”连读,误。

例10 潘书335页:

“壹”通“吉”。先秦文献中的“初吉”即“初一”。《诗·小明》“二月初吉”,《毛传》:“初吉,朔日也。”《周礼·大宰》“正月之吉”注:“吉谓朔日也(笔者按,《十三经注疏》本无‘也’字)”、“一”在闽语的文读中都是零声母,反映中古影母的读音。但是一些方言中的白读却读塞擦音,如厦门tsit7,建瓯tsi7,潮州tsek7,汕头tɕɛk7,这与藏文gtɕig-的读音非常接近。方言中的白读音往往反映比中古更早的层次。“一”在上述方言中的塞擦音读法用ʔ-的来源是解释不了的。这说明影母在上古决不会是ʔ-,它应该带有塞音的成分。

按:潘书原意是说“‘吉’通‘一’”,“通”这个术语用错了,使用“通”这个术语时,假借字要放到它的前面,本字要放到它的后面。“壹”当改为“一”。

“初吉”并不完全指初一。王国维先生《生霸死霸考》(载《观堂集林》卷一)中说:“余览古器物铭,而得古之所以名日者凡四:曰初吉,曰既生霸,曰既望,曰既死霸。因悟古者盖分一月之日为四分:一曰初吉,谓自一日至七八日也。二曰既生霸,谓自八九日以降至十四五日也。三曰既望,谓十五六日以后至二十二三日。四曰既死霸,谓自二十三日以后至于晦也。”高明先生《中国古文学学通论》457页说:“‘初吉’,是周代月相之一种,共计四种:初吉、既生霸、既望、既死霸。自古以来说法很多,自从王国维的《生霸死霸考》公诸于世后,这个问题基本得到解决。”当然,后来对王国维先生之说有不同意见,高明先生接着说:“近来有人提出所谓定点论,‘初吉,即月始出的这一天,当阴历初二或初三;既生霸,即月始出的次日,当阴历初三或初四;既望,即月满的第二天,当阴历十六、十七,有时十八;既死霸,即月底,当阴历二十九或三十。’月相是周代开始出现,用以补救干支计日之不足。”刘翔、陈抗、陈初生、董琨等先生编著、李学勤先生审订的《商周古文字读本》93页:“初吉:周代月相名。周代铜器铭文中的月相,有初吉、既生霸、既望(或作‘望’)、既死霸四种,类似的称法也见于先秦典籍中。它们所代表的日期,有‘四分说’与‘定点说’两种不同说法,但迄今都未能圆满解释铭文及典籍所反映的月相问题。今暂取‘四分说’略作介绍。”(下略)无论是“四分说”还是“定点说”,“初吉”的意义都不一定像潘书所说的那样只指初一。说其中的“吉”通一,是毫无根据的。

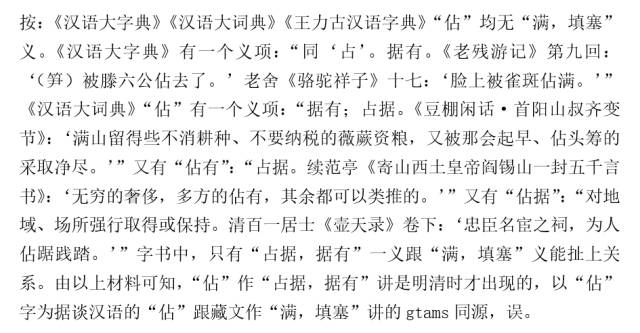

即使“吉”和“初吉”等于今天的初一,“吉”也不等于“一”。 如果“吉”通一,那么“二月初吉”即二月初一,“正月之吉”即正月之一。“正月之一”不辞。“二月初一”之说是汉代以后才出现的:把“初”字放在一至十任一数目字之前,用于农历每月的头十天,据《汉语大词典》,最早的用例见于《古诗为焦仲卿妻作》:“初七及下九,嬉笑莫相忘。”《诗经》时代怎么会有“初一”之说?古人对每月的一些日子,常有特殊的称呼法,如初一可以用“吉”“初吉”“吉月”“吉日”“朔”,初三用“朏”,十五(有时是十六,偶或是十七)用“望”,每月最后一日用“晦”,这些都不能拿今天的记日法去比附。古人的注解,古今的字词典,都不把“吉”训为通一,以“吉”为通一,实误。(接图片)

(接图片)潘书误读典籍的情况还有多处,大多是作为论据使用的。既然用作论据,对古书上的材料的运用必须准确可靠,这是科学研究的起码要求。研究上古音必须根据典籍。不能准确可靠地使用古书材料,这岂不是在沙滩上建大厦?

二 误注古音例

例1 潘书128页:

潘悟云(2000b)提出上古汉语指代词有弱化式,通过元音弱化为ə,与一般式形成交替。ə属于上古元音ɯ的变体,见第十三章讨论。

按:同书212页也有该表,完全相同,所以这里不存在手民之误的问题,也难以说有作者笔误。郭锡良先生《历史音韵学研究中的几个问题——驳梅祖麟在香港语言学会年会上的讲话》中指出,把“居”列为指代词,误。裴学海《古书虚字集释》亦误列为“指事之词”,裴书采用的是旧式的训释方法,郭锡良先生《介词“于”的起源和发展》一文早已对裴书的这种训释方法作过批评。裴氏的失误是时代的局限,潘书把“居”看作指代词,则是常识性错误。还有多处错误:“汝ȵa·“是三等字,按潘书系统(下同),应加短元音符号,不知潘书处理为几等?“而ȵɯ̆·”是第二人称代词,拟音加上了表紧喉特征的符号“· ”,这是处理为上声。根据何在?“汝”和“女”本来是记录同一个词,这里处理为两个词,理由是什么?作为指示代词的“彼”和“匪”本来都读上声,应加表紧喉特征的符号“·”,可是拟音中没有加,这是把“彼”和“匪”处理为平声。证据是什么?这一些,都是潘书中明显的错误。

例2 潘书179页:

此外,《诗经》中歌和元、微和文、脂和真押韵、谐声,如《隰桑》“阿何”合韵“难”,《新台》“洒”合韵“殄”,“匕”与“牝”谐声。歌、微、脂的上古韵尾如拟作*-i,不好解释跟*-n的合韵现象。

按:《诗·小雅·隰桑》一章:“隰桑有阿,其叶有难。既见君子,其乐如何。”其中,“阿、难、何”都是歌部自押。《经典释文》:“有难,乃多反,盛貌。”是“难”古已读成阴声韵。顾炎武《诗本音》给这个“难”注阴声韵“乃多反”,他在《小雅·桑扈》“不戢不难”下注释说:“此字有二音”,证明“其叶有难”的“难”古当读阴声韵(“乃多反”)。江永《古韵标准·平声第七部》采纳顾说,读阴声韵属七歌。段玉裁《六书音均表》把这个“难”归入元部,以为“阿、难、何”是合韵,后来的学者均不采用。孔广森《诗声类》歌部“兼入寒韵”的“难”字。江有诰《古韵总论》《诗经韵读》不承认《隰桑》的“阿、难、何”是合韵,但他以为“难”是“那”的讹字,显然不当。王力《诗经韵读》把这个“难”处理为歌部,向熹《诗经词典》同。把“其叶有难”的“难”处理为歌部是正确的,既有古人的注音(《经典释文》只注“乃多反”,不注阳声韵,可见不是后人注的叶音,而是有其来源的),又有清代以来的研究成果证实“难”古有阴声韵一读,把“阿、难、何”处理为歌元合韵,是不妥当的。

《诗·邶风·新台》二章叶“洒、浼、殄”。“洒”上古归文部,不归微部。顾炎武《唐韵正》卷八上声十一荠“洒”字条已证“洒”上古为阳声韵,“当改入铣韵”。江永《古韵标准·上声第五部》也归阳声,“别收十四贿”的“洒”。段玉裁《六书音均表》,江有诰《诗经韵读》,王力《诗经韵读》,郭锡良《汉字古音手册》,陈复华、何九盈《古韵通晓》皆归文部。读微部,那是后来的变化,《新台》二章“洒、浼、殄”是文部自押,处理为微文合韵,误。

“牝”从匕声,“牝”“匕”上古当归脂部。顾炎武《唐韵正》卷八上声十六轸“牝”字条力证“牝”上古为阴声韵,“当削去并入旨韵”。段玉裁《六书音均表》“牝”归脂部,不归真部。唐作藩《上古音手册》,郭锡良《汉字古音手册》、王力主编《王力古汉语字典》皆归脂部。读真部,那是后来的变化;当“牝”以“匕”为主谐字时,仍读脂部。笼统地说真部的“牝”以脂部的“匕”为主谐字,误。

例3 潘书211—212页:

在古代译音中,之职部有与u对译的,如“龟兹”的“龟”之部字,对译kucha的ku,“丘就却”对译kujula kadphises,之部字“丘”对译ku。但是也有对译a的,如“龟兹”的“兹”也是之部字,却对译cha。

按:“龟兹”是汉代才出现的译名,“丘就却”是更晚的佛经译名。“龟”和“丘”在周秦时代是之部,到了汉代,已经转入幽部。这一点,罗常培、周祖谟《汉魏晋南北朝韵部演变研究》(第一分册)多次讲过,证据十分充足。例如16页谈到之部字时指出:“两汉这一部大体和《诗经》音相同,惟有尤韵一类里面‘牛’‘丘’‘久’‘疚’‘旧’几个字和脂韵一类的‘龟’字都归入幽部。‘牛’‘丘’两个字在两汉诗文里都和幽部字通押,没有例外。”17页说:“至于脂韵的‘龟’字,《诗经》音是属于之部的,在两汉诗文里就变到幽部里去了。”后来邵荣芬先生《古韵幽宵两部在后汉时期的演变》一文(载《邵荣芬音韵学论集》118—135页)进一步完善了罗、周二位先生的结论,但是邵先生仍把“龟”“丘”归入流部。罗、周的书“龟”属脂韵,变入幽部,“龟兹”的“龟”属尤韵,显然也是幽部字。之幽二部的主元音是有区别的,用“龟”“丘”对译ku,本来是用幽部字对译外族语的ku,不是以之部字来对译。王力先生《诗经韵读》拟之部主元音为*ə,幽部主元音为*u,这两则材料正好说明“龟”“丘”是幽部字,不是之部字。笼统地说“龟”“丘”译写ku是用之部对译ku,误。

例4 潘书230页:

《庄子·养生主》“导大窾”中的“窾”《释文》“徐苦管反又苦禾反......向音空“,这三读分别为*khon·,*khol,*khoŋ。

《庄子·徐无鬼》释文:“卷娄,犹拘挛”,“卷娄”*kŏn·ro,“拘挛”*kŏron。

《史记·宋微子世家》“景公头曼”在《汉书·古今人表》中作“兜栾”,“曼”*mlon通“栾”*m·ron。

按:《庄子·徐无鬼》“有卷娄者”《释文》:“卷,音权。娄,音缕。卷娄,犹拘挛也。”潘书改动原文,脱“也”字。据《释文》,“卷”为群母仙韵合口三等平声,“娄”为来母麌韵合口三等上声,将“卷娄”上古音拟为*kŏn·ro,这是误读“卷娄”的“卷”为居转切,“娄”为落侯切。又《广韵》“挛”吕员切,为来母仙韵合口三等平声,拟为*ron,这是误以为“挛”跟“銮鸾峦”等同音,读成了落官切。

《史记·宋微子世家》:“十五年,元公为鲁昭公避季氏居外,为之求入鲁,行道卒,子景公头曼立。”《索隐》:“音万。”《十二诸侯年表》“宋景公头曼”《索隐》:“音万。”可见“头曼”的“曼”为明母愿韵合口三等去声。拟为*mlon,这是误以为“头曼”的“曼”中古读母官切,而误推上去的。

例5 潘书344页:

《史记·夏本纪》中的“有扈氏”之扈国,在《汉书·地理志》中则成了“鄠”县。“扈”与“户”同音,匣母字,上古为*g-。“鄠”,云母。

按:“鄠”中古为匣母字,非云母字。《玉篇》邑部:“鄠,胡古切,右扶风县名。”《广韵》侯古切:“鄠,县名,在京兆府,本夏之扈国,秦为鄠县也。”《集韵》後五切:“鄠,《说文》:右扶风县名。”《说文》邑部“鄠”大徐本引《唐韵》:“胡古切。”小徐本朱翱反切:“下古反。”均只有匣母一读。《经典释文》给“鄠”注音2次,分别见于《左传·僖公十五年》和《昭公元年》音义,均注为“音户”。《史记·夏本纪》“有扈氏不服”《集解》:“《地理志》曰扶风鄠县是扈国。”《正义》:“《括地志》曰:‘雍州南鄠县本夏之扈国也。’《训纂》云户、扈、鄠三字,一也,古今字不同耳。”《汉书》“鄠”出现12次,颜师古注音1次,《宣帝纪》“尤乐杜、鄠之间”师古注“鄠音扈。”遍查唐宋以前人的注音材料,从未见有人把“鄠”注为云母字。把“鄠”中古音归为云母,误。虽然“鄠”从雩得声(羽俱切,云母),喻三归匣是大多数人的定论,但鄠是匣母,雩即后来的云母,难道我们要把鄠县读成雩县吗?

潘书中误注上古音和中古音的情况不是个别的,我们还可以举出一些。我们认为,作为研究古音的学者,在注古音上出现这样多的错误,这是无论如何也说不过去的。我们应引以为戒。

三 误析汉字例

例1 潘书208页

这三部字古汉越语中的主元音正是o:

………… …………

松long1松脱…………

按:潘书有一个体例:凡是古汉语跟外族语的关系词,在写汉字时,一律不用今天的简化字。特别是今天的简化字跟繁体字是一对二、对三、对四的关系时,潘书尽量用原来的繁体来书写。

“松”本木名,即松树,没有“松脱”义。“鬆”写作“松”,近代才偶尔为之,《字汇补》木部:“松,与鬆同。”跟“松脱”义有关的词义“疏松,松散”,字本作“鬆”,不作“松”。《广韵》“松”仅一读,祥容切:“松,木名。”在古代,二字不能相互替用。所以,潘书如果认为越语中作“松脱”讲的long1为古汉越语,前面的汉字就该写成“鬆”,而不是“松”。写作“松”,误。

王力先生《汉越语研究》(载《龙虫并雕斋文集》第二册)728页中,汉语的“松”汉越语读tung2,古汉越语没有列松脱的long1。“鬆”作“疏松,松散”讲,《汉语大字典》《汉语大词典》所列最早书证都是唐人的,王建《宫词一百首》之四十二:“蜂须蝉翼薄鬆鬆,浮动搔头似有风。”据《汉越语研究》,古汉越语是“比唐代更古的语言残迹”,“大约在中唐以前”。所以认为越南语作“松脱”讲的long1是古汉越语,大可怀疑。

例2 潘书216—217页:

上古甲、乙两类韵尾不同,一般是不互相谐声的,但是我们会发现有些脂、质、真部的字会与甲类韵部谐声、互读(括号内为上古韵部):

按:此处错讹不少,这里只从汉字分析的角度来谈。(笔者按,括号中的质、锡、职是潘书把前面的字分别归入的上古韵部)

第二,潘书把“疖”归入上古质部,亦误。“疖”指小疮,疖子,显然是“节”的滋生词。此字《玉篇》之前的字书未见收录,《广韵》子结切:“疖,疮疖。”《汉语大字典》《汉语大词典》所收最早书证为隋巢元方《诸病源候论·小儿杂病诸候·疖候》:“肿结长一寸至二寸名之为疖。”中古才出现的一个字,怎能归入上古质部?中古以后出现的字,不注上古音,这是音韵学界的共识,潘书中给中古出现的分化字注上古音的情形很多,郭锡良先生曾批评潘书给近代才出现的“僱”注上古音,就是很典型的例子。不给近代出现的“僱”注上古音,这种做法正是继承了既往的优秀成果,例如王力先生《了一小字典初稿》给上古出现的字注上古音,后代出现的分化字,即使该分化字所记录的词上古已出现,也不给它注上古音。“份”作“整体的一部分”讲上古已出现,写作“分”,近代才写作“份”(跟“文质备也”的“份”同形),王力先生不给这个“份”注上古音。董同龢先生《上古音韵表稿》、高本汉《汉文典》(修订本)等都不给近代出现的“僱”注上古音。《汉语大字典》既不给“僱”注上古音,也不注中古音。对明清时出现的字注上古音,一般人认为不可以。潘书为什么要给“僱”注上古音呢?是不是不知道音韵学界有这样一种共识呢?如潘书认为可以给明清时出现的后起分化字注古音,就应该加以论证,否则别人会误以为这种做法是出于无知或不老实。

例3 潘书229—230页:

在乙类韵中分出带圆唇元音的韵类,这在上古韵母的研究中是一个重大突破……

“濡”人朱切*njŏ,又奴官切*non。

按:潘书意在根据“濡”有人朱切和奴官切二读,而人朱切上古为圆唇元音,证明奴官切一读上古主元音也当是圆唇元音。此例不当。“濡”本读人朱切,读奴官切是字形讹变造成的。《说文》水部:“濡,濡水。出涿郡故安,东入漆涑。从水,需声。”(笔者按,段注改“漆涑”为“涞”)段注:“按《左传·昭七年》‘盟於濡上’《释文》云:‘《说文》女于反。’是《音隐》旧说此水断不作乃官反也。师古注《汉书》於‘故安’下云:‘濡,乃官反。’殊误。‘渔阳郡’白檀下濡水出北蛮夷,‘辽西郡’肥如下玄水东入濡水,濡水南入海阳,此则郦注《濡水篇》所谓‘濡、难声相近’。今谓之滦河者,音乃官反是矣。其字盖本作渜,讹而为濡。”《说文》水部:“渜,汤也。从水,耎声。”段注:“今北方滦河,《汉志》《水经》作‘濡水’,乃官切,正渜之讹耳。耎多讹需,详手部。”

《说文》手部:“擩,染也。从手,需声。《周礼》曰:’六曰擩祭。’”段改“擩”为㨎,云:

各本篆作擩,解作需声,引《周礼》作“擩祭”,今正。古音耎声在十四部,需声在四部,其音画然分别。后人乃或淆乱其偏旁,本作耎者,讹而从需,而音由是乱矣。

潘书误析汉字的地方有多处。因为潘书往往把特例上升为普遍规律,所以这些失误严重地影响了潘书的结论。分析汉字应有历史的观点,不能给中古以后才分化出来的字注上古音;应该正确地分析谐声字,特别是要利用古文字学的正确结论开展古音研究。

四 误定汉藏语系同源词例

例1 潘书146页:

三等i介音所碰到的岂止是梵汉对音上的麻烦,凡是作过汉藏比较的人都会为汉语的三等介音伤透脑筋,汉语三等字所对应的亲属语同源词中一般是没有i介音的:

按:以“粪”为藏文brun粪的同源词,误。“粪”的本义是扫除垃圾,《说文》:“粪,弃除也。”段注:“古谓除秽曰粪,今人直谓秽曰粪。此古义、今义之别也。”《左传·昭公三年》:“张趯使谓大叔曰:‘自子之归也,小人粪除先人之敝庐,曰:“子其将来。” ’”由“扫除”义发展出名词用法,义为被除的秽土(垃圾)。《论语·公冶长》:“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也。”由“被除的秽土(垃圾)”一义引申,特指粪便。这个意义是汉代以后才出现的。汉赵晔《吴越春秋·句践入臣外传》:“今者窃尝大王之粪。”由此可见,“粪”作“粪便”讲是汉代才产生的词义,不可能跟藏文作“粪”讲的brun同源。又潘书把“粪”的上古音拟为*plɯ̆ns,可是231页又拟为*pɯ̆ns,前后不一。

例2 潘书148页:

又191页:

又320页:

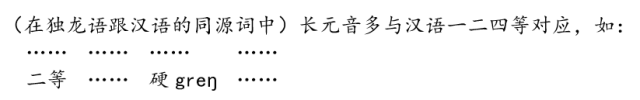

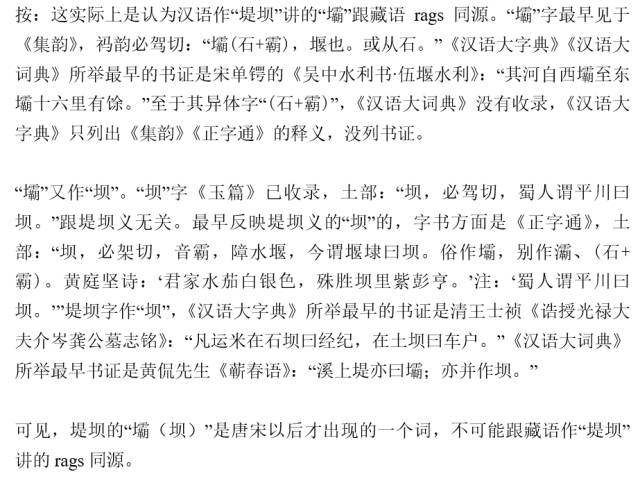

按:以“硬”与独龙语greŋ、藏文ɦkhraŋ同源,实误。320页说“‘硬’虽不见于先秦文献,但是并不说明它在上古的口语中就不存在”,这是遁词。“硬”不见于先秦文献,并不说明它在上古的口语中就存在,很有可能是不存在,所以这个论据没有说服力。

王力《汉语史稿》第四章《词汇的发展》(修订本,中华书局,2001年,569—570页)说:“‘硬’的概念,上古用’坚’字或’刚’字来表示”,“《说文》没有’硬’字。《广雅·释诂》:’(革+更),坚也。’这个‘(革+更)’就是后来的‘硬’字,它可能产生於汉魏间。”汪维辉《东汉—隋常用词演变研究》第四章“坚/硬(革+更)”条讨论得更细致,其结论是:“上古汉语说‘坚’,现代汉语说‘硬’,‘硬’对‘坚’的替换发生在东汉魏晋南北朝。据目前所知,‘硬’见诸文献始于东汉,但可能在西汉已经发生。”“硬”既然始见于汉代文献,凭什么断定它跟独龙语的greŋ、藏文的ɦkhraŋ同源?

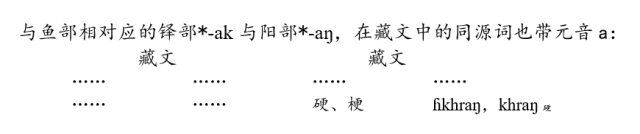

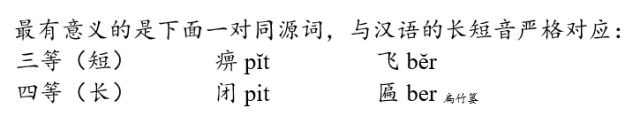

例3 潘书148页:

按:这是说汉语的“匾”跟独龙语义为“扁竹篓”的ber同源。“匾”字始见于六朝,唐玄应《一切经音义》卷六:“匾(匚+虒),补显反,下他奚反。《纂文》云:匾(匚+虒),薄也。”《玉篇》 匚部:“(匚+虒),他兮切,匾(匚+虒),薄也。匾,补典切,匾(匚+虒)。”都是“匾(匚+虒)”连用,义为又扁又薄。《法华经·随喜功德品》:“鼻不匾(匚+虒),亦不曲戾,面色不黑,亦不狭长。”

“匾”后来作“浅的容器”讲,引申为一种圆形浅边的竹器。最早收录此义的是《集韵》,补典切:“匾,器之薄者曰匾榼。”只有这个词义才跟独龙语ber对得上,前面的“匾(匚+虒)”是个双音单纯词,没法对上。可是《集韵》记录的“匾”的新义,《汉语大字典》举的最早的例子是鲁迅《呐喊·故乡》中的“用短棒支起一个大竹匾”,《汉语大词典》只举现代的“针线匾”“养蚕团匾”。作“浅的容器”和“一种圆形浅边的竹器”讲的“匾”是唐宋以后才出现的,怎么会跟独龙语作“扁竹篓”讲的ber是同源词。这个“匾”无疑滋生于“扁”。“扁”指物体宽而薄,扁形的,形容词;唐宋以后才滋生出“匾”,名词。

例4 潘书156页:

例5 潘书190页:

按:认为汉语的“笆”跟藏文的ra-ba同源,大误。“笆”作“用竹子或柳条等编成的蔽障物”讲,最早见于《广韵》伯加切:“笆,有刺竹篱。”《汉语大字典》此义引的最早书证是唐白居易《秦中吟十首·买花》“上张幄幕庇,旁织笆篱护。”《汉语大词典》所引最早的书证也是唐代的,柳宗元《同刘二十八院长述旧言怀感时书事》:“引泉开故窦,护药插新笆。”王建《长安县后庭看花》:“水冻横桥冰满池,新排石笋绕笆篱。”刘禹锡《洛中逢韩中丞之吴兴口号》之五:“溪中士女出笆篱,溪上鸳鸯避画旗。”

篱笆的“笆”是义为“一种长刺的竹子”的“笆”的引申义。“笆”字在字书中最早见于《玉篇》竹部:“笆,补雅切,竹有刺。”这是读上声。《广韵》也有上声读法:“笆,竹名,出蜀。”傍下切。《集韵》邦加切:“笆,竹之有刺者。一曰笮也。”补下切:“笆,竹名,有刺。”部下切:“笆,竹名,有刺。”可见,“笆”的本义是指一种长刺的竹子。《汉语大词典》竹部“笆”下说:

【笆竹】竹名。即棘竹。晋戴凯之《竹谱》:“棘竹,骈深一丛为林,根如椎轮,节若束针,亦曰笆竹、城固是任。”《广群芳谱·竹谱一·棘竹》:“棘竹生交州诸郡,丛生,有数十茎,大者二尺围,肉至厚,实中,破以为弓,拔节皆有刺。彼人种以为城,卒不可攻……一名“笆竹”。

篱笆的“笆”由笆竹的“笆”引申而来。人们常种笆竹以为城,故笆竹有异名“城固是任”。《正字通》竹部:“笆,邦加切,音巴。竹之有刺者,卷曲繁猥。《竹谱》名为笆竹,李石名为篱竹。又竹篱编竹为之,俗谓笆篱。”笆竹又叫篱竹,足见人们是用笆竹做篱笆的,《正字通》提示了这种词义发展关系。《广韵》给作“篱笆”讲的“笆”释义:“有刺竹篱。”可见“篱”和“笆”原来是有区别的,有刺的竹篱笆才叫“笆”。这些材料都说明,“笆”在六朝时才见诸载籍,指一种有刺的竹子;唐代以后在此义的基础上才发展出“有刺的竹篱笆”一义。这个“笆”怎么会跟藏文的ra-ba同源呢?

例6 潘书191页:

按:“嚇”在上古汉语中没有“恐惧”义。《玉篇》口部“嚇,呼驾切,以口距人谓之嚇,又呼格切。”《汉语大字典》的释义是:“怒叱声;用叱声表示拒绝。”《庄子·秋水》:“夫鵷雏,发于南海而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠,鵷雏过之,仰而视之,曰:‘嚇!’”《释文》:“嚇,本亦作呼,同许嫁反,又许伯反。司马云:‘嚇,怒其声,恐其夺己也。’《诗》笺云:‘以口拒人曰嚇。’”成玄英疏:“嚇,怒而拒物声也。”这个“嚇”,旧《辞海》释为“惊恐人曰嚇。《庄子·秋水》:‘今子欲以子之梁国而嚇我也?’”王力先生早在《理想的字典》(《龙虫并雕斋文集》第一册,371页)中指出旧《辞海》释义之误:

按《庄子》上文云:“鸱得腐鼠,鵷雏过之,仰而视之曰嚇!”《释文》引司马云:“嚇,怒其声”,这正表示鸱不能言,只能作一种发怒的声音。下文“嚇我”,意思是“像鸱对待鵷雏那种态度来对待我”,并没有“威嚇”、“恐嚇”的意思。《辞海》接着还说:“语音读如下,亦写作吓”,简直把现代的“吓”字和《庄子》里的“嚇”字混为一谈,殊属非是。这种误考语源的害处,非但令人误读古书,还会令人误认了某一字的时代,例如把现代吴语里的“啥”字和现代普通话的“吓”都认为先秦的产品。这是大错的。总之,说某一个字义在先秦早已产生,而中间又隔了一二千年不出现于群书,直到现代或近代方再出现,实在是很不近情理的事。

“嚇”什么时候才产生“使害怕;害怕”的意思?《汉语大字典》所引书证为清梁同书《直语补证》,太晚。《汉语大词典》所引书证是唐代的。例如韩愈《县斋有怀》:“儿童稍长成,雀鼠得驱嚇。”《敦煌变文集·汉将王陵变文》:“驱逐陵母,直至帐前。嚇协(胁)陵母言云:‘肯修书诏儿己不?’”《捉季布传文》:“院长不须相恐嚇。”白居易《论元稹第三状》:“况闻刘士元踏破驿门,夺将鞍马,仍索弓箭,嚇辱朝官。”可见,“嚇”作“使害怕;害怕”讲至晚唐代已产生,口语中大约产生于六朝。这个“嚇”怎么会跟藏文的skrag同源?

例7 潘书208页:

按:这是认为汉语的“抠”跟藏语作“挖”讲的rko同源。《说文》手部:“抠,繑也。一曰抠衣升堂。从手,区声。”大徐本引《唐韵》:“口侯切。”已经列出“抠”上古的两个词义:一,绔纽,套裤上的带子;二,提起,提挈。后一义有上古文献为证。《礼记·曲礼上》:“毋践屦(笔者按,《汉语大字典》引此例讹作‘履’),毋踖席,抠衣趋隅,必慎唯诺。”《释文》:“抠衣,苦侯反,提也。下及注同。”

“抠”作“挖,掏”讲,《汉语大字典》《汉语大词典》举的最早书证都是明代的。例如《醒世恒言·李汧公穷邸遇侠客》:“提起匕首向胸膛上一刀,直刺到脐下。将匕首衔在口中,双手拍开,将五脏六腑,抠将出来。”《西游记》第二回:“抠眼睛,捻鼻子。”《雍熙乐府·双调新水令·仙官庆会》:“这一个当晨餐,抠啖了他双眸。”由此可知,“抠”当“挖,掏”讲是近代出现的词义,说它跟藏语的rko挖同源,实误。

例8 潘书285—286页:

例9 潘书293页:

按:据《语言文字百科全书》“佤语”条、《民族百科全书》(以上二书均为中国大百科全书出版社1994年出版)“佤语”、“佤族”条、《佤族简史》编写组《佤族简史》(云南教育出版社,1986),佤语属南亚语系,不属汉藏语系。当然,也有不同意见,需要作进一步研究。佤语的pliak跟汉语“疤”是否音近?即使算音近,是偶合?借用?还是别的?需要深入研究。

潘书给“疤”拟了个上古音*pra。这是错误的,因为此字上古没有出现。最早收录“疤”字的是《集韵》,邦加切:“疤,筋节病。”跟疮疤的“疤”没有关系,两个“疤”可视为同形字。目前所知,最早明确收录疮疤的“疤”的是《正字通》,疒部:“疤,邦加切,音巴。俗呼疮痕曰疤。本作瘢。”据《汉语大字典》《汉语大词典》,最早的书证是元明时代的。元官修《元典章新集·刑部·偷盗》:“王万四将先犯刺字用火炙去,刺成人头龙形,遮盖疤瘢。”明汤显祖《牡丹亭·闺塾》:“悬了梁,损头发;刺了股,添疤痆,有甚光华!”可以认为,疮疤的“疤”是宋元时代出现的一个新词。

这个“疤”是怎么来的?《正字通》已经给了答案:“本作瘢。”也就是说,“疤”是由“瘢”脱落-n尾变成阴声韵,而成为一个新词的。“瘢”已见于《说文》:“瘢,痍也。从疒,般声。”段注:“《长杨赋》’(口+兖)鋋瘢耆’孟康曰:’瘢耆,马脊创瘢处。’按:古义伤处曰瘢,今义则少异。”可见,“瘢”本指创伤愈后留下的疤痕;词义扩大,疮疖愈后的疤痕和皮肤上的斑点都叫“瘢”;词义抽象化,缺点和过失也叫“瘢”。据《汉语大字典》《汉语大词典》,“瘢”这个词最早的例证是汉代的,如《汉书·朱博传》:“博闻知,以它事召见,视其面,果有瘢。”师古注:“瘢,创痕也。”《王莽传》:“莽因曰:‘诚见君面有瘢,美玉可以灭瘢,欲献其瑑耳。’”赵壹《刺世疾邪赋》:“所好则钻皮出其毛羽,所恶则洗垢求其瘢痕。”出土文献中用例要早一些,根据魏德胜先生《睡虎地秦墓竹简词汇研究》,“瘢”在睡虎地竹简的《封诊式》中已有用例:“其腹有久故瘢二所。”(华夏出版社,2003,32页)

“疤”既是近代才出现的,那么给他注上古音是错误的,这个词也不是汉藏语系同源词。近代汉语出现的“疤”,根据杨耐思先生《中原音韵音系》(中国社会科学出版社,1981年)的体系,可拟为*cpa。这个词跟佤语的*pliak连音近都谈不上。即使算关系词,也只能算借词。是汉语借自佤语吗?不可能,因为汉语的“疤”是由“瘢”变来的,不是借自外族语。是佤语借自汉语吗?也不太可能,如果借自汉语,为什么不用*cpa或跟*cpa读音相近的音节来借,而用跟“疤”读音很远的pliak来借呢?由此看来,汉语的“疤”跟佤语作“疤,伤痕”讲的pliak没有关系。

潘书中这类误定汉藏语系同源词的例子实在太多,这里只是随手摘取的几个例子。用这样所谓的同源词或关系词去研究上古音,其结论能让人信服吗?

此外,本书的校勘失误甚多,例如:130页:“《庄子·徐无鬼》‘市南宜僚弄刃而两家之难解’,郭注:‘息讼以默,澹泊自苦,而兵难自解。’”“刃”当作“丸”,“苦”当作“若”。134页:“‘预’,《广韵》羊洳切*las,安乐,《诗·白驹》:‘逸预无期’。”“预”当作“豫”。193页:“《庄子·人间世》‘伏戲几蘧之所行终’《释文》‘崔本作犧’。”查通志堂本《经典释文》:“伏戲,本又作羲,亦作犧,同许宜反。”不云“崔本作犧”。225页“《诗·魏风·伐檀》第三章韵脚:轮唇伦囷鹑飧”,“唇”当作“漘”,“伦”当作“沦”。229页误同。300页“《诗·良耜》‘获之桎桎,积之实实’”,“桎”皆当作“挃”,“实”皆当作“栗”。335页“慧琳《一切经音义·卷三十二》谓葛洪作《字范》始加三撇作‘影’。”按,“范”为“苑”之误。今传《一切经音义》亦误。335页“《庄子·天地》‘门無畏’郭象本作‘门無鬼’,《释文》:‘门無鬼,司马本作無畏,云:门姓,無畏,字也’。故篇名‘徐無鬼’亦即‘徐無畏’”。按:这里有七处“無”字,均当作“无”,查通志堂本《经典释文》可知。“门无畏”“徐无鬼”的“无”均不能转化为“無”,今繁体字排印本《庄子》或误。“徐无畏”的“无”,《诸子集成》中华书局版、中华书局香港分局版的王先谦《庄子集解》、郭庆藩《庄子集释》,中华书局1961年版郭庆藩《庄子集释》,中华书局1954年用商务印书馆国学基本丛书本重印的王先谦《庄子集解》,云南人民出版社1980年版的刘文典《庄子补正》均不误;商务印书馆民国二十年初版的国立中央大学丛书胡远濬《庄子诠诂》,中华书局1964年版的王夫之《庄子解》,上海古籍出版社1988年版的《庄子发微》均误作“無”。“门无畏”,《庄子·天地》出现2次,《经典释文》只作“无”,不言有异文“無”。《诸子集成》本王先谦《庄子集解》均只作“无”,不作“無”,但注释中已误为“無”:“司马本作無畏,云:门,姓;無畏,字。”郭庆藩《庄子集释》一处作“门無鬼”,引《释文》:“门无鬼,司马本作無畏,云:门,姓;無畏,字也。”后一处又作“门无鬼”,有误有不误。哈佛燕京学社引得编纂处《庄子引得》以郭庆藩本为准,《天地》两处,也是前一处误作“無”,后一处不误。陈鼓应先生《庄子今注今译》(中华书局,1983年版,1994年第七次印刷)亦均误为“無”。我们治汉语史者,对于典籍的版本不可不慎加选择;即使都是善本,也不免有错讹,必须细加分辨,以免以讹传讹。