1907 阅读 2020-10-08 10:35:04 上传

以下文章来源于 英语语言学

匈奴语言及族源新探

叶 晓 锋

摘 要:匈奴语的系属一直存在争议,以往研究往往仅根据史书中的只言片语对匈奴语进行探讨,但是由于词语比较缺乏系统性,一直以来难以达成比较一致的意见。考虑到亲属名词相对而言具有系统性,从一些亲属核心词语如“孤塗”、“阏氏”、“居次”等来确定匈奴语的系属,可认为匈奴语与达罗毗荼语以及闪含语构成系统性对应,从而确定它们之间的亲属关系。并根据同源的亲属名词之间的相似程度,推断闪含语民族向东迁徙过程中,在中亚分化:一支往南,进入巴基斯坦和印度,成为达罗毗荼人;另一支继续往东迁徙,进入中国北部,成为匈奴。

关键词: 匈奴语;孤塗;阏氏;居次;达罗毗荼语;闪含语

本文写作过程得到王丁、金理新、金文兵等老师指导,与胡梦培、霍文文、唐智琳、杨偲、宋淼、汪琴俏等同学多有讨论,并得到匿名审稿人许多有益的意见,在此一并致谢!

一、引 论

匈奴语的研究一直是古代欧亚历史中的一个难点。白鸟库吉是早期匈奴语言研究的重要人物。他的研究轨迹可以反映出匈奴语研究的进步和困境。白鸟库吉(1905/1970)认为匈奴语“撑犁”等语词和突厥语tängri等语词对应,就基本上由此推断匈奴语应该是突厥语。后来白鸟库吉(1922/1970)又提出“孤塗”等词语与通古斯语的kutú“儿子”对应,认为匈奴语属于满通古斯语。白鸟库吉(Shiratori 1923)又根据部分匈奴语词和蒙古以及通古斯语对应,认为匈奴语的主要成分是蒙古语,但也混合了一些通古斯语成分。白鸟库吉的观点反复变化,也可以看出匈奴语言研究的困境。后来李盖提(Ligeti 1950)、蒲立本(Pulleyblank 1962)、贝利(Bailey 1985)等人的研究都存在类似的问题。总而言之,此前各家对匈奴的研究存在的两个问题可以归结为两点:第一,受上古语音研究限制或没有注意到汉字的上古实际读音。许多汉字的上古音并不准确甚至拿许多汉字的今音来作为对音基础,这直接影响结论的可靠性。如:“奴”,白鸟库吉的古音就是nu,而“奴”是泥母鱼部字,音韵学者们现在一般把鱼部构拟为*a。显然,如果没有可靠的汉语上古音构拟,结论自然不能令人信服。第二,词语比较没有系统性。根据《史记》、《汉书》以及其他汉语文献资料中零星匈奴语的汉语转写形式,许多研究者尝试从北方民族语言寻找同源词,并以此确定匈奴语言的性质。但是游牧民族本身具有很强的流动性,同时部落之间相互融合渗透很常见,仅仅依靠个别零星的语词来推断匈奴语言的性质,无疑是不可靠的。如果没有词语上的系统性,就很难区分到底是借词还是固有词。

本文从词语的系统性出发,选择汉代文献中所记载匈奴语的亲属名词作为研究对象,如果亲属名词对应,相对来说比较容易确定匈奴语言的性质,进而扩展到其他语词的比较。

二、孤 塗

2.1 孤塗的研究史

《汉书·匈奴传上》:“单于姓挛鞮氏,其国称之为‘匈奴撑犁孤塗单于’,匈奴谓天为‘撑犁’,谓子为‘孤塗’。”(《汉书》,1962:3751)“撑犁”就是tängri,即阿尔泰语中“天”的意思,现在这已经是定论了。许多学者以此认为匈奴语言就是突厥语或蒙古语。不过如果匈奴语是突厥语或蒙古语的话,那应该可以从这些语言中找到能和“孤塗”对应的词语,但实际上并不能找到。米维礼(Müller 1920:310)则认为“孤塗”是对应突厥语qut“陛下”。陈三平(Chen 2002:308)则认为“撑犁孤塗”并不表示“天子”而是表示“神赐”、“神的礼物”之类的意思。但这是一种猜测,并没有找到语言学证据。白鸟库吉(1922/1970:476)认为“孤塗”和满通古斯语中的kutu“儿子”对应。蒲立本(Pulleyblank 1962:244)认为“孤塗”的上古音应该是*kwala,并从叶尼塞语中找到一个相似的表示儿子的词语-kjal。不过“孤塗”的上古音应该是*kwala或*kwada,由两个音节构成,而叶尼塞语中的kjal只有一个音节,在语音上对应不够理想。

蒲立本是上古音研究名家,他指出“孤塗”的读音应该与*kwala相似无疑是正确的。“塗”虽然是定母字,但是从“余”得声,“余”上古以母字,以母的音值和塞音d或流音r或l非常接近,在欧亚大陆的语言中,t、d、l与r四者之间的交替是很常见的*。因此“孤塗”上古读音为*kwada、*kwala或者*kwara之类的读音。

需要指出的是,wa和o、u之间相互演变很常见,如“兔子”,壮语tho,黎语thua*(王均1984:804—805)。所以“孤塗”上古读音可能还有*kola、*kora、*koda、*kula、*kura、*kuda这样的变体。

除了北方汉语方言之外,在部分北方民族语言中(如满语和蒙古语),也有“嘎达”或“疙瘩”表示“儿子”的情况*。如高扬(2010:16)认为东北汉语的“老疙瘩”借自满语lokata。曾庆娜等(2014)则认为“老嘎达”是蒙古语。

其实任何民族只要在一个地区长期生存,即使后来发生了其他变迁,或多或少都会在该地区的语言中留下痕迹。根据马雍、孙毓棠(2002:174)的结论,东汉末年北匈奴有部分分散到甘肃、山西、内蒙与当地中国居民混合。唐长孺(1955:125)指出后汉末年,南匈奴于扶罗单于攻占太原、河内后,汾水流域就有许多匈奴人聚居。

令人惊奇的是,在匈奴曾经生活过的地区,部分北方汉语方言和民族语言中至今仍然保留匈奴语“孤塗”*kwada “儿子” 这个词语。

在现在中国北方的许多汉语方言中,kala、kata等语音形式可以表示“儿子、孩子”的意思*。如“小儿子”,许多北方汉语方言都叫“老儿子”,如天津方言等。但是还有些方言称为“老k 1 ta”或者“老ka1 ta”,写作“老疙瘩”,如:承德lau3 k

1 ta”或者“老ka1 ta”,写作“老疙瘩”,如:承德lau3 k 1 ta,沧州lau3 ka1 ta,阳原l

1 ta,沧州lau3 ka1 ta,阳原l u3 k

u3 k 1 tar3,赤峰lau3 ka1 ta,海拉尔 lau3 ka1 ta,黑河lau3 ka1 ta,哈尔滨lau3 ka1 ta;长春lau3 ka1 ta,沈阳lau3 ka1 ta (陈章太、李行健1996:2385—2386);内蒙古东部汉语方言“老疙瘩”lau213 ka55 ta(马国凡等1997:113)。“小儿子,”宁夏银川方言“老疙瘩 ”l

1 tar3,赤峰lau3 ka1 ta,海拉尔 lau3 ka1 ta,黑河lau3 ka1 ta,哈尔滨lau3 ka1 ta;长春lau3 ka1 ta,沈阳lau3 ka1 ta (陈章太、李行健1996:2385—2386);内蒙古东部汉语方言“老疙瘩”lau213 ka55 ta(马国凡等1997:113)。“小儿子,”宁夏银川方言“老疙瘩 ”l 53 k

53 k 13 ta,固原方言“老疙瘩”,中卫方言“老疙瘩娃子”(高葆泰1993:100,杨子仪等1990:214,林涛1995:133)。河北方言中,“小儿子”,唐山、保定、唐山、张家界等都是“老疙瘩” lau214 ku21 ta3(李行健1995:221)。在山东方言中,“小儿子”,济南“老疙瘩” l

13 ta,固原方言“老疙瘩”,中卫方言“老疙瘩娃子”(高葆泰1993:100,杨子仪等1990:214,林涛1995:133)。河北方言中,“小儿子”,唐山、保定、唐山、张家界等都是“老疙瘩” lau214 ku21 ta3(李行健1995:221)。在山东方言中,“小儿子”,济南“老疙瘩” l 22 k

22 k ta,济宁“末疙垃” mu

ta,济宁“末疙垃” mu 21 k

21 k la*(董绍克、张家芝1997:173)。山西方言中,大同方言 “老疙旦”l

la*(董绍克、张家芝1997:173)。山西方言中,大同方言 “老疙旦”l o54 k

o54 k ?32 t

?32 t 24,天镇方言“老疙蛋”l

24,天镇方言“老疙蛋”l u51 k

u51 k ? t

? t (马文忠1986:73,谢自立 1990:40)。

(马文忠1986:73,谢自立 1990:40)。

山西永济方言中,“蛮”表示“抱养别人的孩子”,“蛮疙瘩” mã24 k ta表示“领养的孩子”(吴建生、李改样 1990:40)。甘肃山丹方言中,称私生子为“私疙瘩”s

ta表示“领养的孩子”(吴建生、李改样 1990:40)。甘肃山丹方言中,称私生子为“私疙瘩”s 24 k

24 k ta(何茂活2007:201)*。

ta(何茂活2007:201)*。

从官话内部来看,第一音节读音比较短促,有时直接描写为入声。随着第一音节促化,第一音节的元音很容易央化,变为 、

、 、

、 等元音,而

等元音,而 、

、 、

、 由于听感上与a比较接近,很容易演变为a,整个演变过程为u/o>

由于听感上与a比较接近,很容易演变为a,整个演变过程为u/o> /

/ >

> >a*。因此,kata、k

>a*。因此,kata、k ta 、k

ta 、k ta、k

ta、k la 、kuta原始形式很可能是*kuta~*kula或*kota~*kola。这样北方汉语方言表示“儿子”含义的“疙瘩”(*kuta~*kula或*kota~*kola)就和匈奴的“孤塗”*kwala ~*kwara ~*kwada(以及可能变体*kola、*kora、*koda、*kula、*kura、*kuda)语音完全对应。

la 、kuta原始形式很可能是*kuta~*kula或*kota~*kola。这样北方汉语方言表示“儿子”含义的“疙瘩”(*kuta~*kula或*kota~*kola)就和匈奴的“孤塗”*kwala ~*kwara ~*kwada(以及可能变体*kola、*kora、*koda、*kula、*kura、*kuda)语音完全对应。

赵元任是民国时期著名的音韵学家和语言学家,他与女医生杨步伟的婚姻生活,充满了小孩子般过家家的天真,却一直被视为民国学人完美婚姻的典范。

白鸟库吉(1922)指出“孤塗”为通古斯语的kutu、gutu的对音,在通古斯语族中,“儿子”,Capogir语hútta,Mangaseya语huttan ,Burguzin语gutó。总体语音有些相似,不过对应不够严格,这一点蒲立本(1962:244)已经指出。

此外值得注意的是:(一)在其他通古斯语中,“儿子”一般都是xaxa d ui等形式,如 女真语xaxa d

ui等形式,如 女真语xaxa d ui,满语xaxa d

ui,满语xaxa d e , 锡伯语χaχ

e , 锡伯语χaχ d

d i (金启孮 1984:47,李树兰、仲谦1986:150,王庆丰 2005:138)。因此也有可能满通古斯语中的kutu等形式其实是借词。(二)一般而言,满通古斯语最有可能影响的是东北、北京、河北等地的官话,如果汉语方言中的“疙瘩”是来自通古斯语,那么西北汉语方言如甘肃、宁夏等地的汉语方言中的“疙瘩”(表示“儿子”)是无法解释的。因此极有可能满语中的kata是个借词。

i (金启孮 1984:47,李树兰、仲谦1986:150,王庆丰 2005:138)。因此也有可能满通古斯语中的kutu等形式其实是借词。(二)一般而言,满通古斯语最有可能影响的是东北、北京、河北等地的官话,如果汉语方言中的“疙瘩”是来自通古斯语,那么西北汉语方言如甘肃、宁夏等地的汉语方言中的“疙瘩”(表示“儿子”)是无法解释的。因此极有可能满语中的kata是个借词。

蒙古语族中,“儿子”常见形式是ku ,如:蒙古语xu

,如:蒙古语xu ,达斡尔语k

,达斡尔语k ku,土族语ku

ku,土族语ku ,保安语ku

,保安语ku (德力格尔玛等2006:94)。语音上与“疙瘩”、“嘎达”不像,因此蒙古语中的“嘎达”很可能也是借词。

(德力格尔玛等2006:94)。语音上与“疙瘩”、“嘎达”不像,因此蒙古语中的“嘎达”很可能也是借词。

从记录年代看,匈奴语远远早于满语或蒙古语。从“疙瘩”(表示“儿子”)的分布看,从东北到西北,也超出了满语或蒙古语的覆盖范围。因此,与其说“疙瘩”、“嘎达”是来自满语或蒙古语,还不如说北方汉语方言和民族语言中的这些语音形式是早期匈奴语的“孤塗”的遗留。

2.3 孤塗的语源

“孤塗”(*kola、*kora、*koda、*kula、*kura或者*kuda)表示“儿子”,这类语音形式表示“儿子在欧亚大陆的语言中非常常见。

贝利(Bailey 1985:29—30)指出,匈奴语中的“孤塗”与伊朗语支有关,在伊朗语支中,kau或ku表示“小”的意思,阿维斯陀语kutaka“小”,波斯语kurrah“小动物”,库尔德语kurr“儿子”,巴基斯坦![]() 语kolan“儿子”。

语kolan“儿子”。

其实不仅伊朗语支,在印度—伊朗语的许多语言中,都存在与“孤塗”(*kola、*kora、*koda、*kula、*kura或者*kuda)相似的词语。如:中古波斯语kōdak“小”(Boyce 1977:53),粟特语kwrt’、xwkwr、wk’wr“孩子”,Kurdish语![]() Gaz方言kur“孩子”,Gurani语kur“儿子、男孩”,Taleshi语k

Gaz方言kur“孩子”,Gurani语kur“儿子、男孩”,Taleshi语k ra“马驹”(Cheung 2007:250)。南部塞语gula“子孙、后代”,和田塞语kula(Harmatta 1994a:404)。Relli语korra“男孩、儿子”, Cameali语kõ

ra“马驹”(Cheung 2007:250)。南部塞语gula“子孙、后代”,和田塞语kula(Harmatta 1994a:404)。Relli语korra“男孩、儿子”, Cameali语kõ![]() “儿子”(LDO 2002:194,Hallberg 1992:115,Bailey 1908:14、34、106)。需要指出的是,印度伊朗语支中,表示“儿子”一般都是putra,如梵文putra,古代波斯语puθra,原始印欧语*putlo(Kent 1950:197)。因此,kura或kudak等语音形式可能是借词(Turner等 1966:166)。

“儿子”(LDO 2002:194,Hallberg 1992:115,Bailey 1908:14、34、106)。需要指出的是,印度伊朗语支中,表示“儿子”一般都是putra,如梵文putra,古代波斯语puθra,原始印欧语*putlo(Kent 1950:197)。因此,kura或kudak等语音形式可能是借词(Turner等 1966:166)。

达罗毗荼语中表示“儿子”的词语的语音形式也和印度伊朗语很接近。达罗毗荼语中,Malto语qade“儿子”;![]() 语xadd“孩子、幼兽”,xaddas“儿子、男孩”,xad

语xadd“孩子、幼兽”,xaddas“儿子、男孩”,xad “小孩”;Pengo语

“小孩”;Pengo语![]() “儿子,男孩”;Manda语

“儿子,男孩”;Manda语![]() 语

语![]()

“小孩、年轻人”,

“小孩、年轻人”,![]() “男孩,幼崽”;

“男孩,幼崽”;![]() 语

语![]() “幼崽”,

“幼崽”,![]() “小孩、儿童”;Parji语kar“树苗”;Gonda语kat-“生育”,Tulu语k

“小孩、儿童”;Parji语kar“树苗”;Gonda语kat-“生育”,Tulu语k r

r n

n “孵蛋”;Gondi语ɡ

“孵蛋”;Gondi语ɡ r

r “种子”,k

“种子”,k r

r “水牛的幼崽”;Tamil语 k

“水牛的幼崽”;Tamil语 k

![]() “种子”;Kannada语k

“种子”;Kannada语k

![]() 语 kar-“生育,出生”(Burrow & Emeneau 1984: 104、106、131、132、139、157) 。原始达罗毗荼语的“儿子、男孩”为*kara~*kada*。

语 kar-“生育,出生”(Burrow & Emeneau 1984: 104、106、131、132、139、157) 。原始达罗毗荼语的“儿子、男孩”为*kara~*kada*。

在藏缅语中,“孩子”,Tamang语kola,Gurung语kolo(LDO 2009)。“儿童”缅文ka1 le3, 缅语ka53 le55(孙宏开等1991:665)。这种语音形式并不见于其他藏缅语,而且这部分藏缅语所在地区都是在印度境内或者与印度毗邻,因此应该是借词。

在西高加索语中,如Abkhaz语中,q’at’a“年轻的人、动物、植物”,南部Abkhaz语a-xara“出生、降生”,Tapanta语xara“同上”(Chirikba 1996:60、102)。

闪含语系中的“孩子”的词根基本上都是gadya或ɡwal-等形式*,“孩子”,原始闪含语*gol-,叙利亚语 gady , Ugaritic 语gdy,中部Chadic语

, Ugaritic 语gdy,中部Chadic语 wal-,Logone语

wal-,Logone语 ’oli,Agaw语qw

’oli,Agaw语qw ra,Kemant语xw

ra,Kemant语xw r,Xamtanga语xw

r,Xamtanga语xw ra,Geez语

ra,Geez语 ɡwa

ɡwa l。(Orel & Stolbova 1995:229,Bennett 1998:144、226)*。

l。(Orel & Stolbova 1995:229,Bennett 1998:144、226)*。

从上面材料看出,欧亚大陆许多语言中表示“儿子、孩子”的词语都与匈奴语中的“孤塗”kwala或者kwada相似。这就是说明《汉书》把“孤塗”解释为“儿子”是有事实依据的。因此许多学者把“孤塗”另作其他解释是没有必要的*。通过比较研究,可以确定印度—伊朗语支、阿尔泰语、藏缅语中的类似形式可能都是借词。如果考虑发生学关系,匈奴语言的“孤塗”首先应该考虑与闪含语系、达罗毗荼语、高加索语等语言的相关词语存在关联。

三、阏 氏

“阏氏”,最早见于《史记·匈奴列传》:“后有所爱阏氏。”司马贞索隐:“阏氏,旧音於连、於曷反二音。匈奴皇后号也。”(《史记·匈奴列传》, 1963:2889) 在《汉书·宣帝纪》中,“单于阏氏子孙昆弟……来降归义。”服虔注:“阏氏音焉支”(《汉书补注》,2008:374)。在《论衡》中,又有“休屠王焉提”,刘盼遂(2002:78)指出“焉提”就是“阏氏”。

从司马贞等人的注解及异文来看,“阏”有两读:一读为“焉”,一读为“於曷反”。到后来越来越多的人读“焉支”。“阏”的这两个读音现在看起来差别非常大。实际上,在汉代的时候,这两读非常相似。在汉代“焉”是没有i介音的*。“焉”*an虽然是收-n韵尾,由于-n和-r读音接近,在汉代西域语言对音中经常对应ar,如“焉耆”对应argi、arg、argina(Henning 1938)*。由于语音接近,在世界各大语言中,t、d、r、l、n相互交替都是很常见的,如梵汉对音中“单”tan对应梵文tat,因此甚至可以推断 “焉”an可以对应at。因此“阏”的两个读音——“焉”*an和“於曷反”*at在汉代的时候读音其实非常相近。白鸟库吉(1922)也指出,“阏”,安南音读at,高丽汉音读al。这显然与汉代读音相似。

根据梵汉对音,汉代影母基本上对应都是零声母,如“阿”对应a,“安”对应an,并没有对应小舌音的现象。月部上古音构拟各家都是*at或*ad,梵汉对音中,月部对应梵文ar、at、ad,如“遏”对应ar、at,“曷”对应梵文gat,“竭”对应梵文gad、gat。支部梵汉对音中对应梵文i,如“底”对应梵文ti,各家一般都将支部构拟为高元音*i*,同时从上面的梵汉对音材料可以看出,r、l和t经常交替,那么“阏氏”或“焉提”汉代的读音应该是*atti、*addi,*arri、*alli或*andi*。

刘攽最早指出“阏氏”应该是匈奴语的“妻子”,而非“皇后”的称号(《汉书补注》,2009:5616页),这是非常有见地的看法*。这一点基本上得到后来学者的认可(详见白鸟库吉 1922,蒲立本1962:262,Bailey 1985)。

白鸟库吉(1922/1970)认为“阏氏”atsu对应满通古斯语a iú,将“氏”构拟为*su,声母为擦音。由于古无舌上音,上古“氐”、“支”读音相同,都是*ti,声母是齿龈塞音。白鸟库吉的比较显然是不符合上古汉语实际读音情况。

iú,将“氏”构拟为*su,声母为擦音。由于古无舌上音,上古“氐”、“支”读音相同,都是*ti,声母是齿龈塞音。白鸟库吉的比较显然是不符合上古汉语实际读音情况。

许多学者把“阏氏”与突厥语qatun“妻子”对应(蒲立本1962:262,何星亮1982),但是这种对应其实存在明显的问题:(一)“阏”是影母字,在汉代是零声母,和qatun的qa并不对应;(二)“氏”或“氐”*ti是没有鼻音韵尾的,而对应的突厥语的tun是有鼻音韵尾的,而且两者的元音也很不一样,“氏”的主元音是i,是前高元音,而突厥语的qatun的tun主元音是u,是后高元音。因此这两者在语音上并不构成对应*。

上文已经确定“阏氏”或“焉提”在汉代的读音是*atti、*addi、*arri、*alli或*andi。这在达罗毗荼语中可以找到完全相同的词语。泰米尔语ā![]() “妻子、女人”,Telugu语 ā

“妻子、女人”,Telugu语 ā![]() ā

ā![]() ā

ā![]() “女人”,Parji语

“女人”,Parji语![]() “妻子”,Gondi语 ār、ā

“妻子”,Gondi语 ār、ā![]() “女人”,Kui语 āli “女人、妻子”,Kuwi 语 ā

“女人”,Kui语 āli “女人、妻子”,Kuwi 语 ā![]() ā

ā![]() “女人、妻子”,Kurukh语ālī,

“女人、妻子”,Kurukh语ālī,![]() 语ā

语ā![]() ā

ā![]() “女性”*, Kannda语ale“女人”, Shōlegas语attiga“嫂子”(Burrow & Emeneau 1984:24、37,Zvelebil 1990)。可以把达罗毗荼语的“妻子”原始形式构拟为*ā

“女性”*, Kannda语ale“女人”, Shōlegas语attiga“嫂子”(Burrow & Emeneau 1984:24、37,Zvelebil 1990)。可以把达罗毗荼语的“妻子”原始形式构拟为*ā![]() ā

ā![]() ālli~*andi,几乎与“阏氏”相同。

ālli~*andi,几乎与“阏氏”相同。

在闪含语系中,叙利亚语’arrtā 表示“一夫多妻制中,丈夫的另一个妻子”;希伯来语![]() ārā,阿拉伯语

ārā,阿拉伯语![]() 与“阏氏” 也很相似。闪含语系的*adid-表示“女性亲戚”,闪米特语ad-“女士”,Ugaritic语’dt“女士”,Aramaic语’dt“女士”,Sidamo语adaada“姨妈”,Darasa语adaada“姨妈”(Bennett 1998:44-45,Orel & Stolbova 1995:6),和达罗毗荼语、匈奴语非常接近。

与“阏氏” 也很相似。闪含语系的*adid-表示“女性亲戚”,闪米特语ad-“女士”,Ugaritic语’dt“女士”,Aramaic语’dt“女士”,Sidamo语adaada“姨妈”,Darasa语adaada“姨妈”(Bennett 1998:44-45,Orel & Stolbova 1995:6),和达罗毗荼语、匈奴语非常接近。

四、居 次

《汉书·匈奴传下》:“王昭君生二女,长女云为须卜居次,小女为当于居次。”颜师古注:“李奇曰:‘居次’者,女之号,若汉言公主也。文颖曰:须卜氏匈奴贵族也……当于亦匈奴大族也。”(《汉书·匈奴传下》1962:3808)

白鸟库吉(1922:480)、何星亮(1982:7)等将匈奴语“居次”与突厥语kyz“女儿”对应。不过这种对应在语音上存在问题。“居次”不管上古音如何构拟*,有两个音节是肯定的, 而突厥语kyz只有一个音节,根本无法构成对应。可见“居次”和突厥语的kyz“女儿”无关。

“居次”除了表示“单于的女儿”、“公主”之外,还有可能表示“侄女”或“弟媳”。

《汉书·匈奴列传上》:“校尉常惠与乌孙兵至右谷蠡庭,获单于父行及嫂、居次、名王、犁污都尉、千长、将以下三万九千万余级。”(《汉书·匈奴列传上》,1962:3786)这段文字对准确把握“居次”的意思非常重要。

首先需要交代一下这段话的背景。根据《汉书》,右谷蠡王是狐鹿姑单于的弟弟,也是狐鹿姑单于指定的接班人,是单于家族的重要成员。但是后来由于卫律等人的干预,不能继位,公元前85年,单于的位置由狐鹿姑单于的儿子壶衍鞮单于继承。右谷蠡王因为不能继承单于位置,对侄子壶衍鞮单于心存怨念。“右谷蠡王以不得立怨望”(《汉书·匈奴传上》),简言之,右谷蠡王与侄子壶衍鞮单于关系不好。

公元前71年,“校尉常惠与乌孙兵至右谷蠡庭,获单于父行及嫂、居次”,是说常惠从右谷蠡王根据地活捉单于的父辈、嫂子以及“居次”。但是如果将“居次”理解为“女儿”,那么就是说常惠在右谷蠡王的根据地活捉到单于的女儿,这会比较难以解释。因为右谷蠡王与壶衍鞮单于关系并不好,所以壶衍鞮单于不可能让自己的女儿呆在右谷蠡王根据地。因此这里的“居次”不大可能是“女儿”的意思。

《汉书》中 “居次”和“嫂”是并列结构,而右谷蠡王是壶衍鞮单于的叔叔,这一点确定之后,那么这里的“嫂”应该是单于堂兄的妻子,而“居次”的身份应该低于“嫂”,因此,这里的“居次”最有可能是 “弟媳”(“单于堂弟的妻子”)或“侄女”(“单于堂兄弟的女儿”)* 。

再来看“居次”的上古音。

“居”上古音为*ka,“次”是精母或清母脂部字*,汉代精组字经常对应西域语言中的![]() 如

如![]() 对应 “精绝”,“绝”对应的正是

对应 “精绝”,“绝”对应的正是![]() ī对应“捷枝”(岑仲勉1981:575),“捷”对应dapi,“绝”和“捷”都是从母字,可以看出从母可以对应西域语言里的d或

ī对应“捷枝”(岑仲勉1981:575),“捷”对应dapi,“绝”和“捷”都是从母字,可以看出从母可以对应西域语言里的d或![]() 金理新(2015:394)将上古精组构拟为舌面塞音。根据与西域语言对音,也可以将精组字直接构拟为

金理新(2015:394)将上古精组构拟为舌面塞音。根据与西域语言对音,也可以将精组字直接构拟为![]() 因此,“次”的上古音为

因此,“次”的上古音为![]() 或

或![]() “居次”的上古音有可能为

“居次”的上古音有可能为![]() 等形式。

等形式。

我们再来看其他语言中与“居次”对应的情况。

达罗毗荼语中,泰米尔语 kātali “宠爱的女子,女儿”, Telugu语kō![]() “儿媳”,Kolama语koral“弟弟的妻子”,Naikri语

“儿媳”,Kolama语koral“弟弟的妻子”,Naikri语![]() “儿媳、新娘”,Parji语

“儿媳、新娘”,Parji语 ![]() “新娘”,Gadba语

“新娘”,Gadba语![]() “儿媳、弟弟的妻子”,Gondi语 koriā

“儿媳、弟弟的妻子”,Gondi语 koriā![]() “儿媳”,Koya语

“儿媳”,Koya语![]() ād“儿媳,姐姐的女儿”,

ād“儿媳,姐姐的女儿”,![]() 语

语![]() “儿媳妇”(Burrow &Emeneau 1984:135,193)。可以看到,kātali 的t、kō

“儿媳妇”(Burrow &Emeneau 1984:135,193)。可以看到,kātali 的t、kō![]() 的

的![]() 的

的![]() 的

的![]() ā

ā![]() 的

的![]() 构成对应,

构成对应,![]() 以及

以及![]() 构成交替,达罗毗荼中的“女儿、儿媳、弟弟的妻子、新娘”原始形式是kā

构成交替,达罗毗荼中的“女儿、儿媳、弟弟的妻子、新娘”原始形式是kā![]() 等形式。

等形式。

闪含语系中,Akkadian语kallātu“儿媳”,闪米特语kall“儿媳、新娘”,Ugaritic语kl-t “新娘”,叙利亚语kall tō“儿媳”(Orel 1995:310)。闪含语中,“儿媳,新娘”的原始形式是*kallāt-。

tō“儿媳”(Orel 1995:310)。闪含语中,“儿媳,新娘”的原始形式是*kallāt-。

显然,“居次”katil与达罗毗荼语的kātal-“女儿、儿媳、弟媳、新娘”以及闪含语系中的*kallāt-“儿媳、新娘”构成对应*。

五、匈奴语言归属的讨论

理解匈奴语言最重要的是理解匈奴的主体部落。然而,现在一般都承认匈奴是个部落联盟,在崛起壮大过程中兼并了许多西方、北方的民族和部落,因此匈奴包含了许多来自北方和西方的部落(Ishjamts 1994:158,乌恩1990,林沄1998,耿世民2005)。从考古上看,匈奴人种也包含欧亚大陆各种人群,从游牧民族部落联盟的角度看,这是很好理解的。正如林沄(1998)所言,考虑匈奴的族源,主要是考虑冒顿赖以建立联盟的核心力量是具有何种体质特征和文化特点的族群。从目前考古材料来看,由于联盟中的种族过多,到底哪一个族群是主体部落并不容易判断,这也使得借助考古来研究匈奴语言的企图归于徒劳。

匈奴语言的研究国内外学界有比较多的讨论,但并没有特别有说服力的看法。就现在而言,主要有三种看法:

其一,匈奴语是阿尔泰语。施密特(Schmidt 1824)、白鸟库吉(1923)、伯希和(1929)认为是蒙古语,萨摩林 ( Samolin 1957) 、何星亮(1982)、林幹(1983)等认为匈奴是突厥。福兰阁(Franke 1930:328)认为匈奴语主要是突厥语,也有部分伊朗语支的斯基泰语和萨玛特语成分。拉铁摩尔(Lattimore 1951:450 )认为匈奴是突厥语或者蒙古语。国内学者一般都倾向于认为匈奴是阿尔泰语。普里察克(Pritsak 1954)则认为匈奴应该和库班河、伏尔加河、多瑙河流域的布勒加尔人的语言组成一个阿尔泰语的布勒加尔语组,其现代的代表就是楚瓦什语*。关于匈奴是阿尔泰语更多评述详见内田吟风(1949:194—198)、贾衣肯(2006)。匈奴和阿尔泰语的对应,比较令人信服的材料不多,伯希和(Pelliot 1944:170)、亦邻真(1979)指出并没有坚实的证据表明匈奴语是突厥语或者蒙古语*。值得注意的是,亦邻真(1979)认为匈奴语言可能是蒙古、突厥、满通古斯之外的第四种阿尔泰语族。蒲立本(1962:240)从语音类型的角度令人信服地证明了匈奴语不可能是阿尔泰语。

其二,匈奴语是叶尼塞语。曼兴—海尔芬 (Maenchen-Helfen 1944—45)认为匈奴语言中有吐火罗语与伊朗语借词,匈奴部落中肯定包含古代西伯利亚语民族,也就是现在叶尼塞语的祖先。但是匈奴王族的语言不好确定。李盖提( Ligeti 1950)认为匈奴语“

![]() ”和叶尼塞语系的Ostyak语中的sa

”和叶尼塞语系的Ostyak语中的sa gdi相关,但是对匈奴语和叶尼塞语之间的关系比较谨慎。蒲立本(Pulleyblank 1962:265 )、沃文(Vovin 2000)根据部分语词可能存在对应关系,认为匈奴语可能和叶尼塞语有关。蒲立本和沃文的研究存在的最大问题是缺乏系统性,利用零星可疑的材料将匈奴语和叶尼塞语建立关联,实际上有观点先行之嫌。比如他认为“孤塗”和叶尼塞语支中的Kettish语中的qalek“小儿子,孙子”对应,全然不顾Kettish语中的常用表示“儿子”的词语是fyp,这个词在其他叶尼塞语中都有同源词。Kettish语中的qalek更像是个借词。如果是借词的话,用来证明匈奴和叶尼塞语之间的关系显然是不可靠的。即使qalek对应匈奴语“孤塗”,叶尼塞语中也找不到可以和“阏氏”、“居次”语音对应的词语。因此由个别零星可疑的词语就认为匈奴语是叶尼塞语无论是论据还是论证都非常无力的。

gdi相关,但是对匈奴语和叶尼塞语之间的关系比较谨慎。蒲立本(Pulleyblank 1962:265 )、沃文(Vovin 2000)根据部分语词可能存在对应关系,认为匈奴语可能和叶尼塞语有关。蒲立本和沃文的研究存在的最大问题是缺乏系统性,利用零星可疑的材料将匈奴语和叶尼塞语建立关联,实际上有观点先行之嫌。比如他认为“孤塗”和叶尼塞语支中的Kettish语中的qalek“小儿子,孙子”对应,全然不顾Kettish语中的常用表示“儿子”的词语是fyp,这个词在其他叶尼塞语中都有同源词。Kettish语中的qalek更像是个借词。如果是借词的话,用来证明匈奴和叶尼塞语之间的关系显然是不可靠的。即使qalek对应匈奴语“孤塗”,叶尼塞语中也找不到可以和“阏氏”、“居次”语音对应的词语。因此由个别零星可疑的词语就认为匈奴语是叶尼塞语无论是论据还是论证都非常无力的。

其三,匈奴语是伊朗语。贝利(Bailey 1985)则认为匈奴人说的是伊朗语支的语言,并对一系列词语进行了比较。但是由于贝利对汉语上古音并不了解,许多对应的词语其实并不可靠,如认为“撑犁”对应伊朗语 an

an araka-。就目前研究而言,匈奴的亲属名词只有“孤塗”在部分印度—伊朗语中能找到相似的形式,但是印度伊朗部分语言中,表示“儿子”最常见的词语是putra。

araka-。就目前研究而言,匈奴的亲属名词只有“孤塗”在部分印度—伊朗语中能找到相似的形式,但是印度伊朗部分语言中,表示“儿子”最常见的词语是putra。

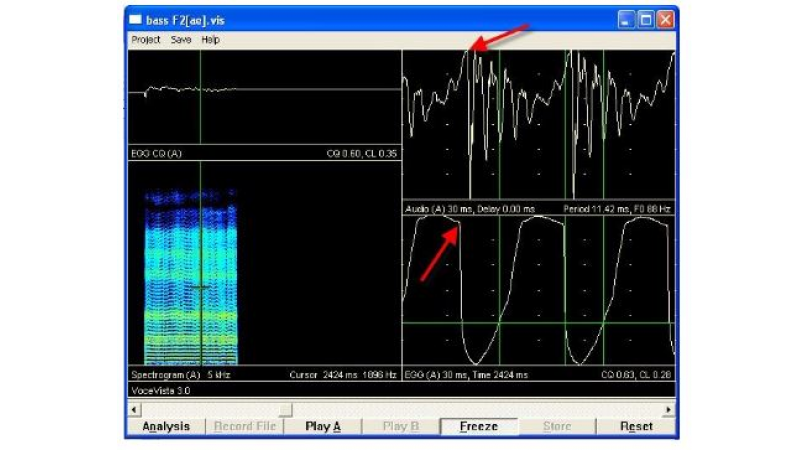

表1 匈奴语言与欧亚大陆语言中的亲属名词*

就目前的匈奴语言研究而言,正如伯希和(Pelliot 1944)、蒲立本(1962:239)、普里察克(Pritsak 1954)等所总结的,虽然探讨的比较多,比较令人信服的成果其实并不丰富。其间原因主要是:(一)匈奴语言材料总体不多,而且比较零星;(二)受上古音研究水平限制。从20世纪初到现在,上古汉语语音以及早期梵汉对音研究已经取得比较多的共识,这可以为我们研究早期匈奴语言提供有力的支持。虽然匈奴语言材料不多,但还是存在一些基本亲属名词,如“孤塗”、“阏氏”、“居次”等。鉴于亲属名词存在系统性,如果能从现在的其他语言找到与匈奴语亲属名词对应的材料,那就要重新考虑匈奴语言的系属问题了。

由表1我们可以发现,如果对三组亲属名词单词进行严格的比对,匈奴语言和达罗毗荼语以及闪含语系最为接近。“孤塗”*kwada~*koda~*kola~*kora“儿子”对应达罗毗荼语*kara~*kada“儿子”以及闪含语的gadya“孩子”, “阏氏”对应达罗毗荼语的![]() “妻子、女人”以及闪含语的’arrta“妻子”,“居次”对应达罗毗荼语的*kō

“妻子、女人”以及闪含语的’arrta“妻子”,“居次”对应达罗毗荼语的*kō![]() “女儿、儿媳、弟媳”以及闪含语的kall

“女儿、儿媳、弟媳”以及闪含语的kall t-“儿媳”。在亲属关系中,“儿子”、“妻子”、“儿媳”是构成亲属名词系统的重要组成部分。匈奴语中的亲属名词与达罗毗荼语和闪含语存在上述词汇的系统性对应*。

t-“儿媳”。在亲属关系中,“儿子”、“妻子”、“儿媳”是构成亲属名词系统的重要组成部分。匈奴语中的亲属名词与达罗毗荼语和闪含语存在上述词汇的系统性对应*。

从语音形式看,相对于闪含语,匈奴语和达罗毗荼语更为接近。从语义上看,也是匈奴语和达罗毗荼语更为接近。匈奴语的“孤塗”和达罗毗荼语闪含语中的qade都是“儿子”的意思,而闪含语系中的gadya是“孩子”的意思。显然,语义上也是匈奴语与达罗毗荼语更加接近。

我们再来看匈奴与达罗毗荼文明以及近东文明之间的关系。

(一)从时间序列看,古代美索不达米亚文明最为古老,达罗毗荼文明其次,匈奴文明相对较晚。马松 (Masson 1993:242)、卡瓦里—斯佛扎(Cavalli-Sforza 2001:160)都认为达罗毗荼文明起源和古代美索不达米亚有关,达罗毗荼人从古代美索不达米亚穿过伊朗高原,经过土库曼斯坦、阿富汗,到达巴基斯坦、印度。克里斯那木提(Krishnamuti 2003:3)指出达罗毗荼人在梨俱吠陀时期(公元前15世纪)就已经进入印度。匈奴明确出现的时间地点为公元前3世纪的中国北部,晚于近东文明和达罗毗荼文明。(二)从空间看,闪含语系在亚洲的西部,达罗毗荼语在亚洲的中部,匈奴语在亚洲的东部。从人种看,近东的闪含语系民族基本上都是欧罗巴人种,匈奴人种的考古研究表明,部分中亚、阿尔泰地区、新疆地区的匈奴人明显具有欧罗巴人种特征(乌恩1990,张全超、朱泓 2006)。(三)从语言上看,上文已经揭示,闪含语、达罗毗荼语以及匈奴语的部分亲属名词存在整齐的对应。

图1 闪含语民族东迁以及达罗毗荼文明和匈奴的诞生

因此,这三者之间比较符合逻辑的推论是:部分闪含民族从古代近东向东迁徙,途经中亚的时候分开:一部分进入巴基斯坦、印度,成为达罗毗荼人;另外一部分继续向东行进,最终来到了中国的北部,建立了一个传奇的匈奴帝国*。

[参 考 文 献]

中文著作:

司马迁著、裴骃集解、司马贞索隐、张守节正义 2013 《史记》,中华书局。

班固著、王先谦补注 2009 《汉书补注》,上海古籍出版社。

班固著、颜师古注 1962 《汉书》,中华书局。

白于蓝 2012 《战国秦汉简帛古书通假字汇纂》,福建人民出版社。

岑仲勉 1981 《汉书西域传地里校释》,中华书局。

陈章太、李行健(主编) 1996 《普通话基础方言基本词汇》,语文出版社。

陈宗振 1990 《中国突厥语族语言词汇集》,民族出版社。

德力格尔玛等 2006 《蒙古语族语言概论》,中央民族大学出版社。

董绍克、张家芝 1997 《山东方言词典》,语文出版社。

高葆泰 1993 《银川方言志》,语文出版社。

高杨 2010 《东北方言中的满语借词》,广西师范大学硕士论文。

耿世民 2005 《阿尔泰共同语与匈奴语探讨》,《语言与翻译》第2期,第3—7页。

何茂活 2007 《山丹方言志》,甘肃人民出版社。

何星亮 1982 《匈奴语试释》,《中央民族大学学报》第1期,第3—11页。

贾衣肯 2006a 《匈奴西迁问题研究综述》(上),《中国史研究动态》第9期,第11—19页。

贾衣肯 2006b 《匈奴西迁问题研究综述》(下),《中国史研究动态》第10期,第11—16页。

金理新 2015 《上古音略》,黄山书社。

金启孮 1984 《女真文辞典》,文物出版社。

李方桂 1980 《上古音研究》,商务印书馆。

李树兰、仲谦 1986 《锡伯语简志》,民族出版社。

李行健 1995 《河北方言词汇编》,商务印书馆。

林涛 1995 《中卫方言志》,宁夏人民出版社。

林沄 1998 《关于中国的对匈奴族源的考古学研究》,《林沄学术文集》,中国大百科全书出版社。

刘盼遂 2002 《刘盼遂文集》,北京师范大学出版社。

陆德明 1983 《经典释文》,中华书局。

马国凡、邢向东、马叔骏 1997 《内蒙古汉语方言志》,内蒙古教育出版社。

马雍、孙毓棠 2002 《匈奴和汉控制下的西域》,《中亚文明史》第2卷,中国对外翻译出版公司。

马文忠、梁述中 1986 《大同方言志》,语文出版社。

潘悟云 2000 《汉语历史音韵学》,上海教育出版社。

孙竹 1990 《蒙古语族语言词典》,青海人民出版社。

孙宏开等 1991 《藏缅语语音和词汇》,中国社会科学出版社。

唐长孺 1955 《晋代北境各族“变乱”的性质及五胡政权在中国的统治》,《魏晋南北朝史论丛》,三联书店。

王均 1984 《壮侗语言简志》,民族出版社。

王庆丰 2005 《满语研究》,民族出版社。

乌恩 1990 《论匈奴考古研究中的几个问题》,《考古学报》第4期,第409—437页。

吴建生、李改样 1990 《永济方言志》,山西高校联合出版社。

谢自立 1990 《天镇方言志》,山西高校联合出版社。

杨子仪、马学恭 1990 《固原县方言志》,宁夏人民出版社。

亦邻真 1979 《中国北方民族与蒙古族族源》,《内蒙古大学学报》第Z2期,第1—22页。

俞敏 1999 《后汉三国梵汉对音谱》,《俞敏语言学论文集》,商务印书馆。

曾庆娜、蔡文婷 2014 《呼伦贝尔方言词汇中的地域文化》,《呼伦贝尔学院学报》第6期,第60—62页。

曾运乾 1996 《音韵学讲义》,中华书局。

张全超、朱泓 2006 《关于匈奴人种问题的几点认识》,《中央民族大学学报》第6期,第34—38页。

郑张尚芳 1987 《上古韵母系统和四等、介音、声调的发源问题》,《温州师院学报》第4期,第67—90页。

郑张尚芳 2003 《上古音系》,上海教育出版社。

郑张尚芳 2002 《方言介音异常的成因及e>ia、o>ua音变》,《语言学论丛》,商务印书馆

外文著作:

白鸟库吉 1905 《匈奴は如何なる種族に屬するか》,《史学杂志》第8编第8号,《白鸟库吉全集·第四卷·塞外民族史研究上》,1970,岩波书店,第1—8页。

白鸟库吉 1922 《匈奴の人種について》,收入《白鸟库吉全集·第四卷·塞外民族史研究上》,1970,岩波书店,第475—484页。何建民(翻译),《匈奴民族考》,收入林幹(编)《匈奴史论文选集》,中华书局,1983,184—216页。

内田吟风 1949 《今世紀におけるフン問題研究の囘顧と明日への課題》,《民族学研究》14卷3号,第219—227页。《匈人、匈奴同族论研究小史》,余大钧译,《北方民族史与蒙古史译文集》,云南人民出版社,2003年,第185—212页。

Andronov, M. S. 2003, A Comparative Grammar of the Dravidian Languages. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Apte, V. S. 1957-1959, The Practical Sanskrit-English Dictionary. Poona: Prasad Prakashan.

Bailey, T. G. 1908, The Language of the Northern Himalayas. London: The Royal Asiatic Society.

Bailey, H. W. 1979, Dictionary of Khotan Saka. Cambridge University Press.

Bailey, H. W. 1985, Indo-Scythian Studies Being Khotanese Texts. Vol. VII, Cambridge University Press.

Bennett, Patrick R. 1998, Comparative Semitic Linguistics: A Manual. Eisenbrauns.

Boyce, M. 1977, A Word-list in Manichaen Middle Persian and Parthian. Leiden: E. J. Brill.

Burrow, T. & M. B. Emeneau 1984, A Dravidian Etymological Dictionary. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.

Cavalli-Sforza, Luigi Luca 2001, Genes Peoples and Languages. Translated by Mark Seielstad, London: The Penguin Group.

Chen, Sanping 2002, “Son of Heaven and Son of God: Interactions among Ancient Asiatic Cultures Regarding Sacral Kingship and Theophoric Names”, Journal of the Royal Asiatic Society, 3rd ser., vol. 12, No. 3 (Nov., 2002), pp. 289-325.

Cheung,J. 2007, Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden/Boston: Brill.

Chirikba, V. A. 1996, Dictionary of Common Abkhaz. Leiden: Research School CNWS.

Durkin-Meisterernst, D. 2004, Dictionary of Manichaen Texts. Turnout: Brepols.

Eliade, M. 1958, Patterns in comparative religion. London: Sheed & Ward, Inc.

Franke, Otto 1930, Geschichte des chinesischen Reiches. Bd. I, Berlin: Walter de Gruyter.

Gray, L. H. 1902, Indo-Iranian Phonology: with special reference to the middle and new Indo-Iranian languages, Columbia University Press.

Georg, S. 2007, A Descriptive Grammar of Ket (Yenisei-Ostyak). Leiden: Global Oriental.

Hallberg, Daniel G. 1992, Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan. vol. (4), National Institute of Pakistan Studies & Summer Institute of Linguistics.

Harmatta, J. 1994a, “Languages and Script in Graeco-Bactria and The Saka Kingdom”, J. Harmatta (ed.), History of Civilizations of Central Asia, vol. (2): The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 200. UNESCO Publishing. 哈尔马塔,《希腊—巴克特里亚和塞人王国的语言和文字》,哈尔马塔主编,徐文堪等译:《中亚文明史》第2卷,北京:中国对外翻译出版公司、联合国科教文组织,2002年,第316—335页。

Harmatta, J. 1994b “Conclusion”. J. Harmatta (eds.), History of Civilizations of Central Asia, vol. (2): The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 BC to A.D. 200. UNESCO Publishing. 哈尔马塔:《结论》,哈尔马塔主编徐文堪等译:《中亚文明史》第2卷,第392—398页。

Henning, W. B. 1938, “Argi and the Tokharians”, Bulletin of the School of Oriental Studies, Vol. 9/3, pp.545-571.

Hirth, F. 1900, “Sinologische Beiträge zur Geschichte der Türk-Volker I. Die Ahnentafel Attila’s nach Johannes von Thurocz”, Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences, 1900, vol. 13/2, pp. 221- 261.

Hommel, F. 1904, Grundriss der Geographie und Geschichte des alten Orients 1: Ethnologie des alten Orients Babylonien und Chaldäa. München: C. H. Beck, 1904.

Ishjamts, N. 1994, “Nomads in Eastern Central Asia”, J nos Harmatta (ed.), History of civilizations of Central Asia, vol 2. The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. UNESCO Publishing.

nos Harmatta (ed.), History of civilizations of Central Asia, vol 2. The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. UNESCO Publishing.

Kent, R. G. 1950, Old Persian: Grammar Texts Lexicon. New Heaven: American Oriental Society.

Krishnamurti, B. 2003, The Dravidian Language, New York: Cambridge University Press.

Lattimore, O. 1951, Inner Asian Frontiers of China, New York: American Geographical Society.

LDO (Language Division Office of the Registrar General & Census Commissioner of India) 2002, Linguistic Survey of India: Orissa. Language Division Office of the Registrar General & Census Commissioner of India.

LDO (Language Division Office of the Registrar General & Census Commissioner of India) 2009, Linguistic Survey of India: Sikkim, Part 1. Language Division Office of the Registrar General & Census Commissioner of India.

Ligeti, L. 1950, “Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinoise”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 1, no. 1, pp. 141-188.

Maenchen-Helfen, O. 1944- 45, “Huns and Hsiung-Nu”, Byzantion, vol. 17, pp. 222- 243.

Maenchen-Helfen, O. 1961, “Archaistic Names of the Hiung-nu”, Central Asiatic Journal, vol. 6, no. 4, pp. 249- 261.

Masson, V. M. 1993, “The Bronze Age in Khorasan and Transoxania”, A.H. Dani & V.M. Masson (eds.), History of Civilizations of Central Asia, the dawn of civilization: Earliest times to 700 B.C., vol. I, UNESCO Publishing. pp. 225- 245.

Müller, F. W. K. 1920, “Uigurische Glossen”, Ostasiatische Zeitschrift 8, Berlin, pp. 310- 24.

Pritsak, O. 1954 “Ein hunnisches Wort: Meinem Lehrer Hans Heinrich Schaeder in Dankbarkeit”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 104 (n.F. 29), no. 1, pp. 124-135.

Orel, V. E. & Stolbova O. V. 1995, Hamito-Semitic Etymological Dictionary: Materials for a Reconstruction. Brill.

Pelliot, P. 1944, “tängrim>tärim”, T'oung Pao, 2. Ser., Vol. 37, pp. 165-185

Pulleyblank, E. G. 1962, “The Hsiung-nu Language”, Appendix to The Consonantal System of Old Chinese: Part II, Asia Major, 1962/3, pp. 59-144, 1962/9, pp. 206- 265. 蒲立本:《上古汉语的辅音系统》,比较:中华书局,1999年,第163—201页。

Samolin, William 1957, “Hsiung-nu, Hun, Turk”, Central Asiatic Journal, vol. 3, no. 2, pp. 143-150.

Schmidt, J. J. 1824, “Forschungen im Gebiete der älteren religiösen, politischen und literarischen Bildungsgeschichte der Völker Mittel-Asiens”, St. Petersburg, pp. 39-67.

Shiratori, Kurakichi 1923, “Sur l'origine des Hiong-nou”, Journal Asiatique, pp. 71-78.

Steingass, F. J. 1892, A Comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. London: Routledge & K. Paul.

Turner, R. L. 1966, A Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages. London: Oxford University Press.

Vovin, A. 2000, “Did the Xiong-nu Speak a Yeniseian Language?” Central Asiatic Journal, vol. 44, no. 1, pp. 87-104.

Zvelebil, K. V. 1990, “The Language of the Shōlegas, Nilgiri Area, South India”, Journal of the American Oriental Society, vol. 110, no. 3 (Jul.-Sep., 1990), pp. 417- 433.

DOI:10.13471/j.cnki.jsysusse.2018.05.013

* 收稿日期:2018—06—20

基金项目:国家社会科学基金项目“丝绸之路沿线语言比较视野中的上古汉语词汇研究”(17BYY138)

作者简介:叶晓锋,温州大学人文学院(温州 323035)。