2502 阅读 2020-11-28 15:15:10 上传

以下文章来源于 SHU语言学

本期导读

这是一篇对理论语言学的发展史抽丝剥茧般梳理、归纳与分析的深度好文,作者陈平教授如同给读者们上了一节入门课。从探究理论语言学的本质开始,从历史深处出发,基于发展的脉络与逻辑,我们可以看到发展至现当代的理论语言学的简史。对比西方,我国的现代语言学也呈现自身的特点,也取得了具有久远学术机制的成果。

当然,本文并不在于梳理历史,更重要的是基于对历史现象的探究,基于对这一学科深刻的认识与了解,从当下的角度思考这一学科的前沿与转向。陈平教授认为:语言学发展到今天,应用研究、交叉学科研究是最有可能孕育新成果、新思想、新方法的丰厚土壤,无论从语言学自身的生存和健康发展考虑,还是从如何为社会作出更多贡献出发,都应该引起我们的高度关注和重点投入。

全文精读

一、引言

本文主要内容围绕以下三个方面展开:

理论语言学的主要目的是探究语言普遍现象,目标之一是建立普遍语法理论模式,用以表现人类共同的语言能力,也是世界所有语言的共性。历史上三个影响最大的普遍语法理论模式,分别是中世纪的思辨语法,1660年出版的《波尔·罗瓦雅尔语法》,以及乔姆斯基1950年代提出的转换生成语法。以转换生成语法为代表的理论语言学,在哲学基础、研究对象、研究目的和研究方法上,都迥然有别此前美国占主流地位的结构主义语言学,在国际上取得很大成功,同时刺激、触发、引领了其他一些理论学派和研究方法的产生与进步。经过近三十年的高速发展,理论语言学于1990年代进入瓶颈阶段。过去二、三十年来,包括形式语法、功能语法、认知语法、话语分析等在内的语言理论研究,发展动力不如1960中期之后的三十年间强劲,理论概念、研究课题和研究方法较少重大进展。

从1970年代开始,语言学交叉学科和应用研究发展迅猛。这既是顺应了所有自然科学、工程、社会和人文科学为解决日益复杂的自然和社会问题而采取的跨学科联合攻关的历史大势,也是语言学家在本学科成熟之时,不断寻找新课题、新领域、新突破的自然结果。过去二、三十年,包括语言学在内的交叉学科和应用研究渐渐成为主流,至今方兴未艾。

我国现代语言学自1898年《马氏文通》出版以来的历史进程显示,侧重应用研究,将学术活动与社会需求紧密结合,是中国几代最优秀的语言学家的共同特点。他们不但对社会进步作出贡献,并且在语言基础理论研究方面也取得具有久远学术价值的成果。

二、几个基本概念的定义

“语言学”英语是linguistics,法语是linguistique。这两个词历史并不长,首次出现在19世纪上半叶。Linguistics英语常见定义是“语言和种种语言的科学研究”(scientific study of language and languages)。定义的中文翻译有点拗口,但不易找到既精确而又流畅的译文。便捷译法是“语言的科学研究”,但这个译法没有显示language和languages的区别。需要强调的是,这两个名词有重要差异:Languages容易理解,通常指汉语、英语、拉丁语等具体语言,而language可以是古今中外语言的总称或泛称,也可以是个抽象名词,在当代语言学文献中一般专指语言能力。“语言学”这个词也因此有两个常见用法,其研究对象一是具体语言,如汉语、英语、拉丁语,二是人们生成和理解语言的能力,与视觉听觉一样,无论说的是哪种语言,这种语言能力是共有的,也是人类特有的,而且语言之间差别不大。乔姆斯基又将人类共有、特有的语言能力称为I-language。I有三个意思,一是internal/internalized,就是内化在头脑里的意思;二是individual,是属于个人的;三是intensional,即语言这个概念的内涵意义;与I-language对立的概念是E-language,E是external/externalized(外在的/外化的)意思,主要指外在表现形式,包括我们日常说出和听到的语句等。乔姆斯基后来认为E-language的概念不容易说清楚,就渐渐放弃了这个术语。

研究人类共有的语言能力以及语言普遍特征的学问,称作普通语言学(general linguistics),该术语从19世纪开始一直用到现在。“理论语言学”(theoretical linguistics)这个术语在过去半个多世纪里渐趋常用。“理论语言学”至少有三个常见用法:一是作普通语言学理解,对立的概念是对具体语言的研究,此时普通语言学和理论语言学两个术语可以互换;二是专指构建语言理论模式的研究,尤其是构建形式理论模式研究;三是与应用语言学对立。应用语言学着眼于语言理论和方法的应用,早期特指语言教学,后来扩大到涉及语言应用的其他方面,包括语言规划、翻译、词典编纂、自然语言处理等。这些都是“理论语言学”的惯用意义,平常使用时也很少给出精准定义,常见情形是在几个意义之间游移,或者几个意义并存。

普通语言学的研究目的与英语语言学、汉语语言学有显著差异,后者是对英语、汉语的结构、功能、历史演变等做深入描写与解释,而前者是要找到超越个别语言、具有普遍意义的理论、概念、原则和规律,适用于所有人类语言,或者某一类语言。普通语言学一般也要研究具体语言中的经验事实,但具体语言研究本身对普通语言学来说不是研究目的,而是研究手段,借此总结、提炼、推衍语言普遍现象。它们两者之间的关系,可以粗略地比作为数学与物理化学生物等学科之间的关系:物理化学生物都要用到数学基本原理和方法,但数学本身则超越具体的物理化学生物现象,研究更为抽象、更为普遍的理论和原则。乔姆斯基为自己的转换生成语法理论研究设定了具体目标:每个人头脑里都有一套与生俱来的语言机制,如同视觉听觉机制,是人类头脑里固有的,出生时呈初始状态,是后来语言习得所依赖的基础,乔姆斯基称之为“语言习得装置”(Language Acquisition Device简称LAD),就是人类语言的“普遍语法”(Universal Grammar,简称UG)。转换生成语法理论研究的主要目的是确定UG的具体属性。UG在当代理论语言学文献中有两个常见用法,一指与生俱来的语言能力,二指表现这种能力的理论模式。当然,grammar一词更常见的是它的传统用法,即具体语言的语法规则或语法著作。因为grammar是个多义词,乔姆斯基1986年提出新术语I-language,专指grammar的第一个意思。尽管可能有歧义,用惯了的grammar还是在语言学文献里频频出现(Chomsky 2015:ix-x)。

通常用的“语言学”这个概念,根据所在语境不同而意思不同。对于我们来说,语言学最常见的是对汉语、英语等具体语言的研究,即对languages的研究,传统上放在大学中文系和外文系里面。我国第一个语言学系是抗战胜利后,王力在广州中山大学创立的,1954年并入北京大学中文系的汉语言专业。几十年来许多大学设置了语言专业,与文学专业一起,是中文系和外文系的主要教学和研究内容。无论是中文系、外文系还是语言学系,语言专业的教学和研究主要对象依然是languages,中文系以汉语为主,外文系以外国语言为主。普通语言学课程在大多数院校只是略备一格,限于概要、导论一类的内容。总体上看,我们许多大学语言或语言学专业教学和研究重点,与欧美大学的语言学系和语言学专业大不相同:他们的教学和研究重点一般是language,即普通语言学或理论语言学。英语语言学课程从英语取例,英美大学有的将它连同语文学放在英语语言文学系,有的放在语言学系。即使同在语言学系,教英语语言学和普通语言学的老师,他们的学术兴趣和研究重点还是很不一样的。其他具体语言的研究则放在相关的语言文学/文化系,如罗曼语系、斯拉夫语系、亚洲语言系等。

三、普遍语法研究的主要代表人物

语言、思维、外部世界三者的关系,是理论语言学的永恒话题。以揭示人类语言普遍现象为目的的语言研究可以远溯古希腊时代。最初主要关注的问题,是词语与现实世界的关系。柏拉图《对话录》“Cratylus篇”记述了当时最具代表性的两种对立观点。Cratylus认为,词语的表现形式与它的内在属性密切相关,前者取决于后者,词语的语音表现形式主要由词义决定,因此循词语发音可以直接探索外部世界的真相,这与我们传统的“声训”理论有相通之处。Hermogenes则主张,词语的表现形式与它们代表的外部事物没有必然联系,两者之间是约定俗成关系。柏拉图本人倾向Cratylus的观点,同时认为,要获取外部世界的真相,最好的办法是直接研究外部世界,而不是通过语言这个中介。亚里斯多德则是约定俗成派,反对名从自然的观点。受前人如赫拉克利特等人的启发,亚里斯多德和斯多葛学派(Stoics)在语言和外部世界之外,引进思维和认知的维度,认为词语和外部世界没有直接关系,外部世界首先反映在人们的思维之中,词语表现的是外部世界反映在思维中的概念。1900多年以后,Ogden&Richards(1923)提出著名的符号意义三角,源头就是亚里斯多德和斯多葛学派等人的创见。

柏拉图、亚里斯多德等人还提出许多语言研究的基本概念和术语,包括名词、动词、主语、谓语等。此后希腊语言研究者以这些哲学家的理论概念为基础,撰写系统的语法著作。流传后世的主要代表作是Dionysius Thrax撰写的希腊语法,循序讲解读音、字词拼写、名词、动词及其他词类、变格变位形态变化等。虽然篇幅不长,但构建了系统框架,为后世语言描写提供了模式。古罗马学者沿用这套方法研究拉丁语法,其中最有影响的是Donatus及Priscian撰写的多卷本拉丁语法。柏拉图和亚里斯多德等人都是从哲学、逻辑角度观察语言现象,注重的是language,不是languages。Thrax、Priscian这些专业语言学家则主要研究希腊语和拉丁语本身,撰写语法著作的目的是实用,便于对本族人和外族人进行语言教学。据历史记载,Priscian的拉丁语法17世纪还有不少学者使用。

历史上第一次将系统研究普遍语法理论作为自己主要使命的,是史称“思辨语法”(Speculative Grammar)学派的一批经院哲学家和语言学家,13世纪中叶至14世纪中叶活跃在巴黎等欧洲城市,是中世纪欧洲经院哲学和拉丁语法研究结合的产物。其中最有影响的代表人物又称Modistae学派,主要著作为Thomas of Erfurt(1972)。Modistae是拉丁语,英文为M odists“方式学派”。该学派认为,外部世界万事万物有自己的“存在方式”(modi essendi),人们头脑有“思维/认知方式”(modi intelligendi),语言有“表现方式”(modi significandi)。思辨语法的研究目的,是建立语法理论模式,说明这三种方式与它们表现对象之间的对应关系,同时说明三种方式彼此之间的关系。事物属性反映在它们的存在方式上,如亚里斯多德提出的物质、动作、质性等范畴,是哲学本体论(ontology)研究的对象。人们对外部世界有种种认知方式,对应外部事物的存在方式,并将它们概念化。语言中有包括语法范畴、句法结构等种种表征形式,反映人们的思维认知方式。因此,语言以头脑思维为媒介,表现外部世界的事物以及人们对这些事物的认知方式。

提出语言、思维、外部世界三个维度,将语言成分与思维和外部世界联系起来的方法,已经隐含语言普遍特征的思想。Priscian撰写的拉丁语法对有关思路也略有触及。但直到13世纪的思辨语法学派,才明确提出普遍语法的概念,以及建立普遍语法理论模式的任务。与此前语法研究相比,思辨语法学派有三个特点:不同于从实用出发的希腊语法学家和拉丁语法学家,思辨语法学派的研究目的,是确定人类语言的普遍特征,即语言表现思维和外部世界事物时遵循的普遍原则;在语料来源方面,思辨语法所有的经验证据都来自拉丁语,主要取自Priscian等人撰写的拉丁语法,采用的是演绎法而不是归纳法,认为没有必要研究其他语言;思辨语法学派认为,语言、认知、外部世界三者是有机统一的,人类逻辑思维是一样的,遵循同一套规则。语言反映人类思维,因此,最能代表语言特征的语法系统,本质上在各种语言中也应该是基本相同的,是人类共有、亘古不变的“普遍语法”。思辨语法学派系统地从思维和外部世界的结构出发,构建形式语法模式,并提出“支配”“依存”等新的语法概念,描写语法规律,说明语言结构的种种特点(Thomas of Erfurt 1972;Covington 1984)。该学派的理论立场和研究方法对后世影响较大,此后探究普遍语法的哲学家和语言学家,他们的许多基本出发点都可以追溯到思辨语法学派。

思辨语法学派之后,普遍语法理论研究的主要代表人物是法国17世纪的Antoine Arnauld和Claude Lancelot。两人1660年出版《普遍理性语法:波尔·罗瓦雅尔语法》(简称《波尔·罗瓦雅尔语法》),在语言理论研究和应用研究领域里都产生巨大影响(Arnauld&Lancelot1974)。这部著作研究的语言主要是法语,也花了大量篇幅讨论拉丁语,同时还涉及希腊语和其他语言,描写这些语言的语音、词类和句法现象。它的哲学基础主要是笛卡尔的理性主义,认为语言是理性的产物,与思维和逻辑不可分割地联系在一起。语法反映思维,语法规则体现普遍适用的逻辑法则。既然逻辑是大家普遍遵守的,那么语法结构规则总的来说应该是人类共同的,具有普适特征。语言之间有差异,但都属于边缘问题,不代表语言的本质属性。这部语法著作出版后,数百年间在法国语言学界被奉为圭臬,被认为是首次用亚里斯多德等哲学家的理论体系对法语作全面研究的一部语法专著,多次再版,并出现许多以此为蓝本的类似著作。首部英译本于1754年出版,在英国和德国也很受推崇。19世纪下半叶有欧洲语言学家认为,如果只说出一部著名语法著作,那就是《波尔·罗瓦雅尔语法》(参见Arnauld&Lancelot1975:27)。《马氏文通》深受《波尔·罗瓦雅尔语法》弘扬的语法理论影响,“文通序”“后序”和“例言”中的许多观点,准确反映了《波尔·罗瓦雅尔语法》的基本理念。马建忠吸收的异域新知,是代表当时世界最高水平的语法理论思想与分析架构。

这部著作的影响范围并不局限于理论语言学界,很长一段时期,学校语法教学也将该书列为重要参考著作。教师在课堂教学和教材编撰时经常自觉不自觉地以逻辑和拉丁语的某些规则为判断标准,为各种语言规定“正确的”语法规则。这种现象在西方国家延续至今,语言学家对于学校和社会通行的语法教本给出的某些语法规则颇有微词,认为它们拘泥于源自拉丁语的传统语法教条,没有准确反映当代大多数人的日常语言使用习惯。《波尔·罗瓦雅尔语法》出版后在欧洲数百年间的巨大影响,Arnauld&Lancelot(1975)译者前言作了比较详细的介绍。与欧洲稍有不同的是,美国语言学界1960年代之前对这部著作兴趣不大,后来因为乔姆斯基的推崇,才渐渐重视起来。1975年Rieux等人将该书重新编辑,译成英语出版。

美国语言学家Franz Boas 1911年出版《美洲印第安语言手册》,标记20世纪美国结构主义语言学派的开始(Boas 1911)。Boas在该书“导论”中提出,新世界语言研究不应完全走欧洲的老路,不能未经审辨,便将欧洲学者认为普遍适用的语言范畴和规则作为语言研究的理论前提,而是应该按照各种语言的本来面目(in its own terms)描写语言结构。直到1930年代,美国语言学家为自己设定的主要任务,就是精细记录、描写和分析以前少为人知的语言,主要是美洲印第安语,也包括世界其他地方的语言,尤其是没有文字记录的小语种。因此,美国结构主义语言学派又被称为描写语言学派。他们研制一套机械的操作原则,由低到高,在音位、语素、短语、句子直至话语平面上,精准切分种种语言单位,再根据语言单位的分布等特征对它们进行分类。美国结构主义语言学派又因这套研究方法而被称为分类语言学派。现在仍有语言学家主要遵循这套原则对语言进行描写和记录,成立于1930年代的Summer Institute of Linguistics(夏季语言学院),简称SIL,有数千成员,基本采用美国结构主义的描写框架,为世界许多语言留下详细资料,迄今为止已出版20000多份调查研究报告。

就美国结构主义学派早期代表人物如Franz Boas、Edward Sapir和Leonard Bloomfield等人来说,他们并没有断然否认普遍语法的存在,只是不认同欧洲思辨学派和《波尔·罗瓦雅尔语法》采取的演绎法,主张任何有关普遍语法的理论和具体架构,只能通过对世界大多数语言进行细致分析之后,通过归纳法得出。1940年代之前,美国结构主义学派没有刻意为自己设定普通语言学意义上的“高大”目标,Boas、Sapir和Bloomfield等人的主要精力大都放在对具体语言进行描写和分析。随着研究广度和深度的不断拓展,美国结构主义语言学派的普通语言学理论意识日益增强。1940年代起,改善基于直接成分切分和语言单位分布等原则的分析手段,研制一套精细严密的描写方法,可以用来研究所有语言,由此获得超越具体语言的普通语言学、或理论语言学意义,渐渐成了美国结构主义语言学家自觉的理论追求。简单地说,欧洲思辨学派和《波尔·罗瓦雅尔语法》等理论语言学家研究是普遍语法理论模式,而美国结构主义语言学派,尤其是后布隆菲尔德学派,主要的普通语言学理论兴趣是研制适用所有语言的描写方法,提供一套分析语言结构的精准程序。

美国大学第一个语言学系于1901年在伯克利加州大学成立,十年后撤销。1933年芝加哥大学成立语言学系,另有其他几所大学1930年代起开设语言学专业。但这段时期美国大学的语言学系及语言学专业,教学和研究的主要内容与具体语言有关,大都属于传统语文学、尤其是语言的历史研究范畴,不是普通语言学或理论语言学。布隆菲尔德是芝加哥大学语言学系首任系主任,学术职务是日耳曼语文学(Germanic Philology)教授。1940年去耶鲁大学工作,直到1949年去世。尽管Bloomfield(1933)一书早就成为普通语言学领域的经典著作,他在耶鲁大学的职位始终是日耳曼语言讲座教授(Sterling Professor of Germanic Languages),不是普通语言学教授。第一个以普通语言学为主业的是哈里斯(Zellig Harris)于1947年在宾夕法尼亚大学设立的语言学系。那也是乔姆斯基的母校。耶鲁大学和密西根大学分别于1959和1963年成立类似性质的语言学系,教学和研究重点放在普通语言学。至此普通语言学羽翼丰满,作为一门完整、系统学科的地位在美国稳定确立。北美、欧洲和大洋洲大学此后纷纷成立的语言学系和语言学专业基本采用同一模式,课程讲授内容是具有普遍意义的理论语言学,讨论的语言现象和所举例子来自具体语言,主要是英语,但与思辨语法对待拉丁语、《波尔·罗瓦雅尔语法》对待法语和拉丁语一样,这些具体语言的作用只是为探索普遍理论和原则提供材料。

乔姆斯基于1950年代后期开创的转换生成语法理论,是20世纪理论语言学发展史上一场真正意义上的革命。直至1950年代末一直占据主流地位的美国结构主义语言学,深受哲学经验主义和心理学行为主义的影响,Bloomfield(1933)一书就直接用刺激和反应说明语言生成和理解的本质特征。反应在语言教学上,是就基本词汇和句型进行大量操练,希望通过这种反复刺激的方法获得语言能力。乔姆斯基1959年发表一篇长篇书评,对象是美国行为心理学家斯金纳(B.F.Skinner)的代表作《言语行为》(Verbal Behavior)(Chomsky 1959)。乔姆斯基在书评中驳斥了语言习得和应用研究中的行为主义理论基础。所举主要证据是,幼儿在语言习得过程中,从周围环境得到的是随意、零散、不成系统的语言刺激,而他们却都能在数年时间里完美掌握语言结构,熟练运用母语。孩子出生后数年内掌握的丰富语言能力与贫乏的外部刺激两者之间不成比例,行为主义理论无法解释其间的巨大差距。乔姆斯基主张,要解释这种现象,只能认为从本质上来说,人的语言能力如鱼会游泳鸟会飞一样,是与生俱来的。这个理念最早可以追朔到古希腊的柏拉图,后经历代理性主义哲学家阐发,形成比较成熟的语言能力天赋论。乔姆斯基以理性主义哲学为思想基础,提出转换生成语法理论,1960年代起渐渐取代了基于经验主义和行为主义的结构主义语言学,成为美国语言学界的主流理论(陈平2015)。从研究对象来看,乔姆斯基主张语言学的主要研究对象应该是天生的内在语言能力,而不是这种语言能力的运用。这种内化的语言能力表现为所谓的普遍语法,婴儿出生时语言能力呈现的初始状态便是普遍语法的基本形态。普遍语法是人类共有的,数千种自然语言表面上千差万别,但实际上差别不大,因为它们共同拥有普遍语法这个核心部分。

前面讲过,普遍语法这个概念有两个意思,一是人类共有的语言能力,一是表现该能力的理论语法模式。虽然乔姆斯基的转换生成语法理论、思辨语法和《波尔·罗瓦雅尔语法》的研究对象都是他们所说的普遍语法,但在普遍语法的根基是什么这个问题上,乔姆斯基的立场与思辨语法和《波尔·罗瓦雅尔语法》并不一样。思辨语法和《波尔·罗瓦雅尔语法》认为,人同此心,心同此理,是构成人类语言共有的普遍语法的基础。心同此理的“理”所指对象比较复杂,主要是思维的普遍规律,其中基本成分是逻辑。先有普世的“理”,然后再有语言的普遍语法。乔姆斯基则认为,普遍语法的基础是人类独有的、高度专门化的语言能力,由遗传基因决定。人类有种种认知和思维能力,包括逻辑推理和记忆、模仿、类推等能力,这些能力有些或许也是天生的,但如同鸟会飞与鸟会鸣叫是彼此独立的两种本能一样,普遍语法代表的语言能力,是人之所以为人这个生物的自然官能,从根本上说独立于其他认知和思维能力,不需要另用心中之“理”解释普遍语法。因此,与其说转换生成语法接近心理学,不如说它是生物学的一部分,属于乔姆斯基认同的“生物语言学项目”(biolinguistic program)。

从1950年代起,乔姆斯基的主要工作就是构建转换生成语法理论,作为表现普遍语法的理论模式。几十年来该理论模式经过几次较大的演变,从起初的所谓标准理论,发展到后来的管控与约束理论(简称管约论),再到目前实行的最简方案。它们都是为了一个目的,就是建设表现普遍语法的理论框架,确立其内部结构和运行机制。乔姆斯基的主要研究语言是英语,采用的方法论上的假设与思辨语法和《波尔·罗瓦雅尔语法》一样,因为普遍语法是所有语言的共同核心,所以通过研究英语就能达到确定普遍语法的目的。在转换生成语法数十年发展过程中,大家用乔姆斯基基于英语提出的理论模式考察其他语言,结果发现有的概念适用,有的不适用。有鉴于此,管约论提出“原则与参数理论”(Principles and Parameters),保留早先语法理论模式中某些普遍适用的抽象原则,如结构保存原则、邻近原则、语迹消除原则、空语类原则等等,但同时提出,对于某些语法规则,不同语言可以有不同选择,如向心结构里中心词语与依附成分的相对位置,有的语言如英语是中心词语前置,有的语言如日语,中心词语以后置为常,中心词前置与后置就构成一组可供语言选择的参数。类似参数还有主语脱离(pro-drop)和非主语脱落等。这种处理方法吸收了自19世纪以来语言类型学研究的思路。语言学家19世纪从形态学角度,根据词与所含语素的关系,将世界语言分出孤立型、黏着型等;1960年代开始,又根据主语动词宾语的顺序分出SVO、SOV、VSO等类型。用参数概念将语言类型学分类纳入普遍语法理论模式,是乔姆斯基转换生成语法理论超越思辨语法和《波尔·罗瓦雅尔语法》的一个方面。

乔姆斯基本人的研究重点主要是句法,他与Morris Halle 1968年联名出版的《英语音系》(Sound Pattern of English)也是音系学领域的经典著作。转换生成语法学派中其他研究人员则将研究范围扩大到语言本体的其他方面,如词汇形态语义语用等。转换生成语法的成功,有力地激励和推动了语言学其他研究领域和研究方法的开展。自1970年代以来,心理语言学、儿童语言习得、第二语言习得、社会语言学、历史语言学等交叉学科,以及功能语言学、认知语言学、话语分析、语料库语言学等新的理论框架和研究方法都进入迅猛发展阶段。尽管它们在理论背景、基本概念、研究对象、研究方法等方面与转换生成语法不尽相同,甚至完全对立,但转换生成语法理论往往起着坐标系的作用,引领、诱发、激励了语言研究领域百花齐放、百家争鸣的局面。尽管未必认同乔姆斯基的普遍语法理念,从事交叉学科研究、或是形式语法之外的其他学派,如功能语法、认知语法、话语分析、语料库语言学的研究者,大多数人的理论追求是探索超越某个具体语言、具有普通语言学意义的新概念和新规律。这是1960年代之后,大学语言学系和语言学专业在教学内容和研究方向上,与1950年代以前的语言研究大不一样的地方,也是当代大学语言学系与其他语言文学/文化系,如亚洲语言文学/文化系、罗曼语言文学/文化系,在课程设置和培养目标方面不一样的地方,后者重点是具体语言,而不是具有普通语言学意义的理论和规律。

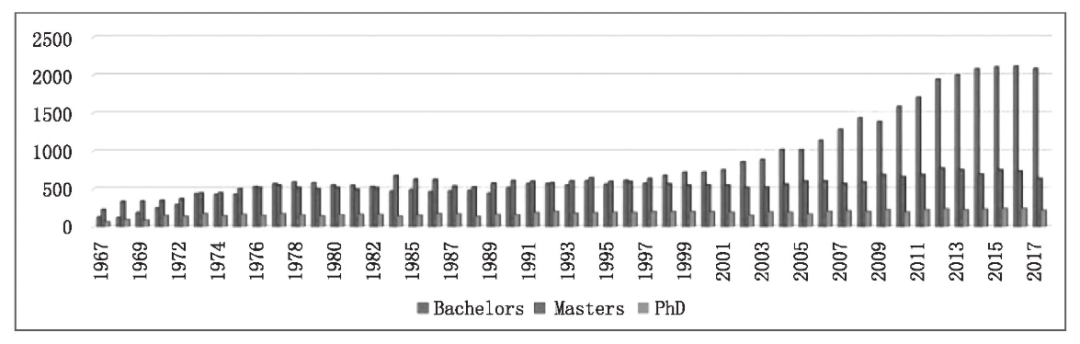

转换生成语法研究主要基于英语提出的理论概念和分析方法,被广泛用于考察世界其他语言,基本出发点是证实或证伪基于英语语料提出的概念和主张。既然认为理论模式的结构和原则具有普遍意义,那么从其他语言得来的发现,无论是证实还是证伪,都可能带来具有理论价值的新认识,开辟新思路。与熟知的语言越不一样,潜在理论价值越高。这可以说是1960年代之后语言学领域的共同认识和常规操作。语言学1960年代中期进入快速发展阶段。此前与传统人文学科,如哲学文学历史人类学等相比,语言学是比较弱小的学科,一般缺乏单独建系的规模,大都归到其他学系以其中的几门课或一个专业的形式出现。乔姆斯基的转换生成语法革命改变了这种状况,语言学从冷门学科变成热门学科。拿北美来说,开设语言学系和语言学专业的大学,从1960年代之前屈指可数的几家,增长到现在的100所以上,攻读语言学学位的人数有了明显增长。表一转引自美国语言学会2018年报,给出1967年至2017年五十年间在美国和加拿大大学获得语言学学士、硕士和博士学位人数的增长趋势:

表1 北美大学1967—2017

获得语言学学士、硕士和博士学位人数增长趋势

表1没有给出精确数字,但可以清楚看到自1960年代中期半个世纪以来攻读语言学学位人数的增长大势。我们未能找到这段期间北美大学语言学系和语言学专业逐年增长的具体数据,但可以推测与攻读语言学学位的人数增长基本同步。

四、理论语言学的缓滞

20世纪语言学发展最快的时期是1960年代中期至1990年代中期。与结构主义占主导地位的1930年代到1960年代相比,语言学总体面貌在1960年代中期开始的三十年间发生了巨大变化,新增语言学系和语言学专业的数目、学生人数、教学研究人员人数、发表论文和专著的数目等都有前所未见的大增长,我们现在熟悉的许多语言学专业杂志也大都是这段时期创办的。经过近三十年的历程,转换生成语法引领的语言学革命于1990年代进入瓶颈期。过去二、三十年来,包括形式语法、功能语法、认知语法、话语分析等语言理论研究的内在发展动力远不如前三十年强劲,理论概念、研究课题和研究方法没有多少重大进展;牛津大学出版社2010年出了一部《牛津语言分析手册》(The Oxford Handbook of Linguistic Analysis),由Bernd Heine和Heiko Narrog主编,共33章,2015出了第二版,共40章,几乎覆盖了当代语言学研究所有主要领域。从这部有代表性的论文集中可以看出,1990年代中期至今二十多年间,信息技术、电子技术和生理病理技术的飞速发展,催生了一些新生的语言学研究领域、研究课题和研究方法,主要体现在语言学与工程、医学等学科的交叉领域。科技进步对某些传统研究课题也带来不少新视角、新方法和新发现。除此之外,在理论语言学传统研究领域,如音系、形态、句法、语义、语用,以及主要理论框架和研究方法,如形式语言学、功能语言学、认知语言学、话语分析、历史语言学等方面,1990年代中期至今常见的理论概念、研究方法及主要研究课题,大都是1990年代中期之前提出来的东西,这与1960中期开始的三十年间语言学迅猛发展的局势形成鲜明对照。

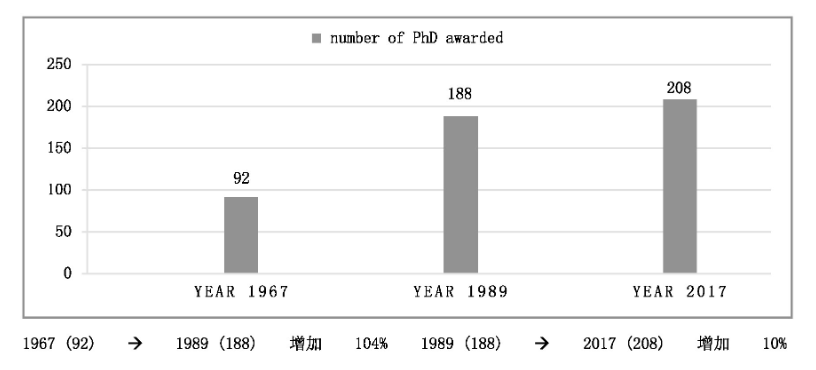

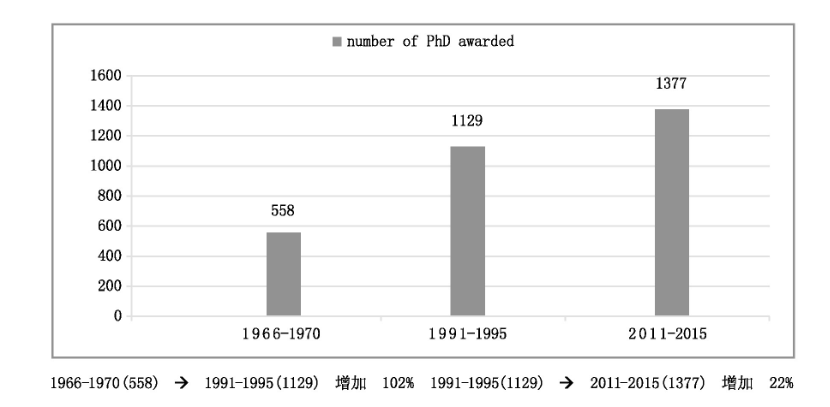

上面的表1没有给出具体数字,我们从美国语言学会2016—2019四年的年报中提取了下面几组数据,得到一些支持上述观点的旁证。

表2 北美高校1967—2017年间

获得语言学博士学位的人数

表3 北美高校1966—2015三个五年段

获得语言学博士学位的人数

表4 北美高校2013—2019

语言学系/专业各校平均每年获得学位人数

表2和表3显示,1960年代中期到1990年代初期,是获得语言学博士学位人数增长最快的时期,这也正是北美大学增设语言学系和语言学专业最多的时期。相较1966—1995时段,1995—2015年间获得语言学博士学位的人数增长大幅放缓。2016年至2018年,每年有100所左右的北美高校向美国语言学会提供统计数字,但2019年提供数字的高校只有47所。美国语言学会2019年报没有给出最新的2018—2019年间获得语言学学位的总人数,但给出了语言学系/专业2013—2019年间各校平均每年授予学位的人数。如表4所示,语言学博士学位授予人数自2015年起逐年下降。语言学专业博士生完成的毕业论文,通常必须是语言学理论方面的创新研究,无论研究的是什么语言,什么课题,最后结论一般都得对理论语言学注重的语言普遍现象、包括语言类型学意义上的普遍现象有所发现、有所贡献,否则很难毕业。大多数博士生也希望毕业后在大学任教,1960年代中期以后新增语言学专业所需教职,就由这段时期毕业的新科博士担任。1990年代开始,北美欧洲大洋洲等地大学新开语言学系、语言学专业的数目较前大为减少,相反,撤销或与其他专业合并的消息倒是时有所闻。攻读语言学博士学位的人数仍有缓慢增长。我们推测,主要原因是1960年代中期以后,语言学专业大发展时期入职的教学和研究人员渐渐退休,空出职位有待填补;另外,1990年代以后,外国留学生,主要是亚洲国家的外国留学生,去欧美留学的数目逐年增长,攻读语言学博士学位的学生中,外国留学生占一定比例。上面的增长数字中,相当一部分应该来自外国留学生。即使这样,与1960年代中期开始的三十年相比,过去二、三十年攻读语言学博士学位的人数增长明显放缓。理论语言学发展缓滞,高价值研究课题难觅,研究内容和研究方法相当一部分在前三十年开拓的领域和划出的范围内打转———这些现象造成的结果是,攻读语言学博士学位,对于许多青年学生来说,远不如1960年代中期以后那样具有吸引力。当然,欧美大学语言学专业教职增长基本停滞甚至倒退,也是一个关键的不利因素。

如果以语言学博士毕业生数目为指标,衡量社会对理论语言学的兴趣高低,那么上面的数据显示,至少就北美大学而言,1960年代中期之后长达二、三十年的高潮,1990年代起渐趋平复继而下行。不能说现在正滑入低谷,毕竟还有源源不断的外国留学生撑着,但说当年高速发展的盛况不再,应该没有什么异议。有涨潮就有退潮,自然之道,万事万物概莫能外。

阅读美国语言学会年报时,发现一组令人略为意外的数据,攻读语言学学士学位的人数在1989—2015期间有突出的增长。请看表5:

表5 北美高校1989—2015

获得语言学硕士和学士学位的数目

从表1也可以看出,1990年代开始,攻读语言学学士学位的人数呈显著增长趋势,表5给出的具体数字证实了这一点。1989至2015年间,获得语言学学士学位的人数增长372%。同期获得硕士学位的人数增长31%,对比表2给出的数字,近乎同期获得语言学博士学位的人数只有10%的增长。应该如何解读这372%的增长?

有过在欧美大学语言学专业学习和工作经验的人知道,许多攻读语言学专业的本科生会同时修读其他专业课程,至少是辅修其他专业课程,相当比例的学生攻读双学位。乔姆斯基本人在大学本科阶段,除了语言学以外,还选了许多逻辑和哲学专业的课程。开始拿不定主意是专修哲学还是语言学,选了哈里斯的语言学课程,跟他做了学士论文之后,才决定继续攻读语言学硕士和博士学位。攻读语言学学士学位的学生,大多数并无继续攻读语言学博士学位、将来从事语言学理论教学和研究工作的打算,而是有可能毕业后从事与语言学相关的应用性或交叉学科领域方面的工作。1990年代开始,国际社会快速进入信息时代,语言是信息最重要的载体,实际运用语言学知识和技能的社会需求日益增长,这应该是同期攻读语言学学士学位人数大幅增长的重要原因。

五、语言学交叉学科与应用研究

我们现在熟悉的大学学科分类,实际上历史并不很久。大学的起源本身是个有争议的问题。我国汉代的太学,中世纪早期欧洲某些君主或宗教团体创办的培养国家管理人员或神职人员的学校,是否也可以认定为大学?回答这类问题,取决于如何定义“大学”这个概念。一般认为,独立于政府或宗教组织、由行业从业人员自行管理的高等教育机构才可以算作大学。这样的教育机构起源于欧洲,主要代表是成立于1088年的意大利Bologna大学、成立于1150年的巴黎大学和成立于1167年的牛津大学。在这些大学以及欧洲后来数百年间建立的大学里,现代意义上的学科概念主要限于医学、法学和神学,相关学院的学生毕业后要从事专业工作,必须在校期间接受系统训练。其他学生接受的教育,通常范围比较宽泛,并不局限某个专门领域,有点类似今天某些大学的博雅教育(liberal arts education)。以亚里士多德著作为主的传统人文经典是学生必学的内容,此外,艺术、哲学、逻辑、数学、工程等也都有所涉猎,样样都学一些,并不系统,也不深入,不指望学生毕业后以此谋生。14—16世纪欧洲文艺复兴,17世纪科学革命开始,自然科学和工程如数学、物理、化学、天文、生物、植物等领域的专门知识在深度和广度方面加速增长,很难再产生此前文艺复兴时期达芬奇那样的百科全书式人物。个人根据自己的爱好和才华,在学习、教育和研究方面进行专业分工,逐渐成为无可抵抗的历史潮流。18世纪中叶开始的工业革命,更是为受过系统训练的专业人士带来日益增长的社会需求。今日大学和研究机构通行的学科分类和分科教学研究体系,19世纪开始逐步成型。早先的自然哲学细分为数理化等学科,社会科学分出政治经济学、人类学、心理学、社会学等,政治经济学又进一步分为政治科学和经济学。自然科学和社会科学分出种种学科之后,传统的人文研究也分出哲学、历史、宗教研究、古典和现代语言等学科。我们今天熟悉的学科主修辅修制度,1869年由美国哈佛大学首开先河。19世纪末、20世纪初,学科系统分类基本定型。另外,19世纪德国洪堡特大学开创研究型大学的新模式,普遍采取讨论班和实验室等教学及科研方式,加速学科分化,促进包括科学和工程在内有关学科的深入发展。强化专业分科的同时,洪堡特大学鼓励科学与工程结合,为工业和社会其他领域服务。这样的教学和科研模式也成为其他欧洲和北美高校仿效的榜样。

学科行业内部管理主要通过专业杂志和专业协会进行。通常可以根据专业杂志和专业协会设立的时间,判断某个学科的发展进程。语言研究领域里,主要行业组织有巴黎语言学会(Sociétéde Linguistique de Paris),成立于1866年;美国现代语言协会(Modern Language Association of America,简称MLA),成立于1883年,宗旨为推动和促进英语、德语、法语等现代语言和文学的教学和研究,专业领域主要是现代语言文学,不是普通语言学;国际语音学会(International Phonetic Association)1886于法国巴黎成立;美国语言学会(Linguistic Society of America)成立于1924年,翌年出版学会专业杂志Language《语言》;国际语言学家常设委员会(ComitéInternational Permanent des Linguistes/Permanent International Committee of Linguists简称CIPL)于1928年成立;英国语言学会(Linguistics Association of Great Britain)于1959年成立;中国语言学会于1980年成立。由此可见,虽然语言研究无论在中外都有数千年的悠久历史,但语言学直到19世纪中期以后,才慢慢成为一门专业学科。

现代学科体系的建立与完善,固然有利于各学科深入发展。但到了成熟阶段,学科自身的发展逻辑常常会引导研究人员寻求与其他学科开展更密切的合作,相互借鉴,跨学科开拓新的研究课题和研究领域。学科体制管理方面过分严格的分疆划界,既不利于各学科本身的发展,更不利于应对社会对大学和科研机构提出的期望和要求。如果说从19世纪开始,当时的自然哲学、社会科学及人文研究迈入合久必分的阶段,那么1970年代之后,有关学科越来越明显地朝着分久必合的方向发展。大学和研究机构除了从事于国计民生无关的纯理论、纯学术研究之外,政府和社会各界,包括大学本身,需要大部分研究和教学人员走出象牙塔,加强应用研究,为社会生产和民众生活作出实质贡献。社会面对的大问题大工程大项目,如健康与疾病防治、全球环境与贫穷治理、国际和平与战争等,都远不是单一学科能够解决的课题。因此,问题导向、应用导向引领多学科、跨学科合作,渐趋成为当代大学和研究机构的主流模式。大学和研究机构在院系调整、学科设置、研究经费分配等方面也持续向交叉学科和应用研究方向移动。可以说,加强交叉学科和应用研究已经成了当今社会的共识。美国国家科学基金会(National Science Foundation,简称NSF)和社会、行为与经济科学理事会(Directorate for Social,Behavioral and Economic Sciences,简称SBE)2011年联合发表政策指引,明确指出,未来的研究是“跨学科、重数据、重合作(interdisciplinary,data-intensive and collaborative)”的研究(Repko 2017:78)

语言学当然不能自外于这股历史潮流,从1970年代开始,应用语言学研究、语言学交叉学科研究发展迅猛。这既顺应了所有自然科学、工程、社会和人文科学为解决日益复杂的自然和社会问题而采取的跨学科联合攻关的大势,也是语言学家在本学科成熟之后不断探寻新课题、新领域、新突破的自然结果。过去几十年,包括语言研究在内的应用研究和交叉学科研究逐渐成为主流。NSF和SBE在2011年政策指引中,提出四个优先资助的跨学科研究领域,其中之一为“传播、语言与语言学”。语言学家想要“听唱新翻杨柳枝”,交叉学科研究是很好的选择。有关语言交叉学科研究的理论与实践,我们另文讨论。

六、面向社会需求、侧重应用导向的

中国语言学

我国语言文字研究与西方国家一样,都有数千年悠久历史,但彼此之间有一个较大区别:西方语言研究深深植根于哲学土壤之中,从古至今语言理论研究的代表人物,从斯多葛学派、思辨语法学派、《波尔·罗瓦雅尔语法》的作者,直到20世纪的乔姆斯基,无不具有深厚的哲学素养,或者本身就是哲学家。不仅如此,结构主义语言学、功能语言学、认知语言学等其他研究学派,其最终理论依据,也都建筑在深厚的哲学基础之上。提出什么问题,为什么提出这些问题,通过什么途径解决问题、想要寻找的答案是什么、要达到什么目的———所有这些问题背后,往往都有悠久的哲学传统以及相关历史、文化因素在起决定作用。只有沿着西方语言学自身的源委脉络,把握其哲学背景、发展过程、内在逻辑和价值判断标准,才能真正明白他们在做什么。我国先秦诸子也有不少语言哲学方面的论述,如“名”“实”关系、文字起源等。但是,从先秦两汉起中国语言研究的主要特点,就是注重实用,为解决与语言文字有关的实际问题服务。两汉时期出现的三部重要典籍《尔雅》、《方言》和《说文解字》,代表汉语和汉字研究的训诂、音韵和文字三个主要研究领域,分别围绕汉语和汉字的义音形展开,成了此后两千年间中国语言文字研究的主流。

1898年《马氏文通》出版,标志我国现代语言学的开端。面向社会需求,侧重应用导向,始终是《马氏文通》至今一个多世纪中国现代语言学的主旋律。文字改革、国语统一、汉语书面语和口语的现代化改造、语言教育等,是以马建忠、赵元任、吕叔湘等为杰出代表的几代中国语言学家学术工作的主要目的。

我们先读《马氏文通》“后序”中的两段话(马建忠1898/2010:8-9):

“

今下关之抚初成,上下交困,而环而伺者于国六七,岌岌乎。识时务者方将孔孟西学,刍狗文字也。今吾子不出所学以乘时焉,何劳精敝神于人所唾弃者为?是时不冯唐而子自冯唐也,何居?

“斯书也,因西文已有之规矩,于经籍中求其所同所不同者,曲证繁引以确知华文义例之所在,而后童蒙入塾能循是而学文焉,其成就之速必无逊于西人。然后及其年力富强之时,以学道而明理焉,微特中国之书籍其道理可知,将由是而求西文所载之道,所明之理,亦不难精求而会通焉。则是书也,不特可群吾古今同文之思,将举凡宇下之凡以口舌点画以达其心中之意者,将大群焉。夫如是,胥吾京陔亿兆之人民而群其财力,群其心思,以求夫实用,而后能自群,不为他群所群。则为此书者,正可谓识当时之务”。

”

《马氏文通》出版于“后序”提到的下关条约签订后第三年。中国1894年甲午海战被日本打败,1895年签订《马关条约》,割地赔款,丧权辱国。马建忠的本行是职业外交官,多年负责与朝鲜和日本的外交事务。面对当时国势颓唐,列强环伺,马建忠心中的痛楚、愤懑和焦虑想必逾越常人。马建忠认为,当务之急是提高中国民众的教育文化水平,尽快掌握语言,进而学道明理。他撰写这部《文通》,目的为了实用。他相信这正是当时要务,有利于国人团结起来,不为他人所欺。

《马氏文通》的意义,不仅是标记我国第一部系统的汉语语法的诞生,更是为中国现代语言学开创了新的范式。这个新范式有三个鲜明的时代和民族特色。首先,《马氏文通》的语言资源来自构成我国3000多年传统文化源头的经典要籍,并以此为研究对象。马建忠从传世典籍挑选出7000多例句,在语料覆盖面的深度和广度方面,同时代及此后很少有人能够超越这部著作;其次,《马氏文通》汲取传统训诂、词章研究精华,同时突破传统小学藩篱,以海纳百川的气度,系统吸收当时世界上语法研究领域最有影响的理论思想、描写框架和基本概念,在此基础上,以国际视角探究“华文所独”;第三,唐代诗人白居易说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,马建忠显然是这个主张的忠实践行者。他撰写《文通》的目的,是满足社会的迫切需求,为民众服务,说到底是为民族利益服务。马建忠之后,中国二十世纪最优秀的一批语言学家所做的主要工作,都是在这一范式中展开的。

中国现代语言学之父赵元任1916年在《中国留美学生月报》上发表《中国语言的问题》一文。该文共有四个部分,其中三个部分是他本人所写,分别是:Ⅰ中国语言学的科学研究;Ⅱ中国语音学;Ⅳ设想的改革(赵元任2002:668-712)。赵元任在文章开头提到中国语言存在问题时写道:“我首先要强调一下二者的区别,一方面是科学的或者历史的研究,另一方面是带有建设性的改革……如果我们要使语言跟我们复杂的国民生活同步前进,那么以系统改革的方式作建设性的工作看来也是必要的”(赵元任2002:669)。讲到中国语言有待改革的问题,赵元任提到发音的标准化、口头词语的标准化、书面词语的改革、字的简化和拼音化等。他写下这些文字的时候,是一位24岁在美国留学的青年学生。赵元任在此后60多年的学术生涯中采用的研究方法、研究的问题和研究目的,大致都在这篇文章中勾勒了出来。他采取科学和历史的方法,以毕生的精力,在涉及国语统一、言文一致、文字改革、语言规范化、汉语教学等领域的许多方面,都作出了开创性的贡献。正如他24岁那年写下的文章所说,赵元任致力这些研究工作的目的,是对汉语作系统的、建设性的改革,使之与社会同步前进。

与赵元任一样,20世纪中国几代语言学家,他们的学术工作大都围绕社会面临的实际问题展开,为中国语言文字现代化,为提高民众学习语言、运用语言的效率贡献力量。就语法研究来说,20世纪上半叶出版的几部主要语法著作,如杨树达1920年的《高等国文文法》、黎锦熙1924的《新著国语文法》、吕叔湘1942—1944的《中国文法要略》、王力1943年的《中国现代语法》等,全部都是用作学校教材,旨在提高广大学生的语文水平。

新中国成立后,语言研究面向社会需求,为语言文字现代化服务的目标更加明确。国家级语言研究机构中国科学院语言研究所于1950年6月成立,汇聚了我国语言学研究许多一流人才,其主要任务是为语言规范化服务,为包括文字、读音、词汇和语法等方面在内的语言规范化服务。吕叔湘1954年起主持科学院语言研究所工作,直到1983年改任名誉所长。吕叔湘是中国现代汉语语法研究奠基人之一,同时筚路蓝缕创立了近代汉语学科。江蓝生(2004:序5)写道:“吕先生不是那种只埋头于书斋进行个人研究的学者,也不是那种把自己划定在一个狭小研究领域的学者……吕先生学术生涯的一个显著特点是他十分关注社会的语言生活,关注语言学怎样为普及基础教育,提高全民族文化素质发挥作用。他一生中直接参与了国家语言文字政策的制定,不辞辛劳地为推进现代汉语语音、语法、词汇的规范化做了大量的基础性工作。他和丁声树先生主编的《现代汉语词典》迄今发行四千多万册,不仅为我国的文化教育事业作出了卓越的贡献,而且还在世界上具有广泛的影响……他热心普及语文教育,以极其认真负责的态度参与中小学语文教材的编写和教学改革工作”。作为中国语言学界的领袖,吕叔湘身体力行,将语言研究与社会需求紧密结合,以学术为中国社会进步贡献力量。

改革开放以后,语言文字工作者更加积极地参与社会语言管理和规范化工作。教育、科技、医疗等领域对语言知识和技术的需求日益增长,为语言学界积极开展应用研究和交叉学科研究提供了前所未有的机会

面向社会需求,侧重应用导向,是我国语言文字研究的优良传统,然而这并不意味我们轻视语言学理论。一方面,实际应用需求要求语言学家必须用语言学理论和方法指导自己的行为,同时也要求我们用更客观、更精准的眼光审视形形色色的理论、概念和方法,去粗取精、去伪存真。另一方面,应用研究、交叉学科研究常常会反哺基础理论研究,为理论发展带来新视角,开辟新天地。这样的例子不胜枚举。前面讲到,完全从实用出发而撰写的《马氏文通》,为一百多年来的中国语言学开创了新范式,直到今天,《马氏文通》开辟的路径依然是我们遵循的范例。我们下面再给几个例子。

Matin Joos 1958年出版的《语言学读本》(Readings in Linguistics),收入半个多世纪美国结构主义语言学的经典文献(Joos 1958)。有三篇与汉语有关,唯一一篇由华人学者撰写的,是赵元任的《音位标音法的多能性》,是一篇音位学研究领域的经典论文。记录语音有两种主要方式,一是所谓音质标音,又称严式标音,用国际音标转写实际听到的音素成分;二是音位标音,又称宽式标音,用音位标出语音成分。Bloomfield(1933)一书认为,音质标音受限于语音学家个人的辨音能力,质量因人而异,带有偶然性和主观性,因此算不上是科学的语言记录;而音位标音大部分是客观的,不同语言学家得出的音位标音应该是一致的。因此,只有音位标音才能用于考虑说话意义的任何研究。赵元任在该文中用大量证据说明,布隆菲尔德所说的音位标音唯一性实际上是不存在的。有好几个因素决定了任何语言的音位标音方法,都可以有多种可能。赵元任是国语罗马字的主要设计者,而国语罗马字基本上用的是音位标音法。赵元任指出,汉语无论是声母还是韵母中的成分,往往可以有一种以上音位标音方法,难分轩轾。例如:

后者总是出现在[i]或[y]前,而前者只有开合呼,没有齐撮呼,因此威妥玛式和国语罗马字将两组音用同一组音位符号j ch sh标示。如果喜欢一音一符的处理方法,也可以用不同的音位符号分别标示这两组声母(如拉丁化新文字和汉语拼音方案就分别用zh ch sh标示舌尖后音,用j q x标示舌面前音)。考虑问题的侧重点不同,可以有不同的音位处理方法,常常无法说哪种方法更客观、更科学。我们还要指出,如果仅从互补角度出发,舌面前音与舌根音

也呈互补分布,舌根音与舌尖后音一样,只有开合呼,没有齐撮呼。更何况从历史演变来看,舌面前音字一部分来自齐撮呼的舌根音,即见溪群晓匣母字,一部分来自齐撮呼的舌尖音,即精清从心邪母字。邮政式拼音就不为舌面前音单列符号,而是将历史因素考虑进去,尖团分流,将历史上的尖音字归入舌尖前音,团音字归入舌根音,如天津Tianjin拼为Tientsin,北京Beijing拼为Peking。当然,汉语拼音文字设计不能与音位转写划等号,但音位标音原则是拼音文字设计的核心(参见Chen 1999)。赵元任得出结论,同样的语音表现转为音位标音时,需要考虑可能相互冲突的多种因素,因此可能存在多种音位标音方法。哪种更合适,取决于当时的目的,其间并没有对错之分。赵元任的音位标音非唯一性理论为语言学界广泛接受,是他对普通语言学理论最重要的贡献之一,用该书编者Matin Joos的话来说:“我们很难想到有比赵元任的这篇文章更好地对早期音位学具有指导意义的单篇论文了”(赵元任2002:794)。赵元任文章中给出的大量证据和卓越见识,与他多年从事方言调查和国语罗马字研制工作密不可分。

汉语词的辨识是具有重大理论意义和应用价值的课题。这方面最重要的研究成果之一,是陆志韦1956年出版的《北京话单音词词汇》(新1版)和1957年出版的《汉语的构词法》,书中系统讨论了替换和分布方法,用作汉语词的主要辨识手段。陆志韦从事这项研究工作,一个重要目的是为汉语拼音文字分词连写服务。虽然汉语拼音文字计划久已不再提起,但从实用目的出发得到的理论成果却具有久远的学术价值。我去年在一篇文章中写道:“语言学研究应用导向并不意味着忽视理论和方法的建设,恰恰相反,应用导向的语言文字研究须臾不可离开理论和方法的指引,同时也常常激发理论和方法上的创新。上面提到的老一辈学者,在全力以赴完成有关任务的同时,在理论思想和学术方法方面也作出了许多重大建树。语言学发展到今天,应用研究、交叉学科研究是最有可能滋生新理论、新思想、新方法的丰厚土壤,以这种方式反哺传统语言学理论与方法,将理论和实践紧密地结合起来,或许能引领中国语言学研究走出更多的新路”(陈平2019:13)。

我国高校与语言相关的学科主要有中文专业、外文专业、汉语国际教育专业和民族语言专业,学生、教师和研究人员的人数加在一起,远超任何其他专业。本文讨论的问题和给出的结论,对于我们语言专业的学科建设和人才培养有什么意义?我们语言专业的课程设置和科研规划,如何因应有关形势?上面所讲的内容,希望有助大家进一步思考。

七、结语

本文结束前,我想给我们的青年学生提几点建议。

首先,理论指导下的语言文字研究为应用服务,同时反哺语言基础理论建设,是我们的优良传统,需要我们继承和弘扬。同时,建议大家高度重视语言学交叉学科的学习和研究,无论是从语言学自身的生存和健康发展考虑,还是从如何为社会作出更多贡献出发,对于语言专业大多数人来说,这是必由之路。

从事应用语言和语言学交叉学科研究,当然不是容易的事情。首先得将语言学本学科的基础课和专业课学好。希望我们的资深学者和出版社能为我们的青年学生多出一些高质量的基础教材和研究性教材,贵精不贵多,打好牢固的专业基础,尽快将学生带到学科前沿。我们还希望语言专业的学生都能熟练掌握通用性强、属于刚性需求的知识与技能,包括古汉语、外语、统计、语料库和基本的编程语言(如许多小学生都在学的Python)。如有可能,尽量争取系统学习第二专业。学校能在课程设置上提供便利最好,但如果没有合适条件也不是太大的问题。互联网上有数不清的慕课课程(MOOC),资源之丰富、质量之高、使用之方便,相信有过体验的人都会产生深刻印象。当代社会为有规划、有决心的学生提供的学习条件是前人无法企及的,希望我们的青年学生珍惜时代给大家带来的便利和机遇,并加以充分利用。