1567 阅读 2020-12-08 09:31:13 上传

以下文章来源于 语言科学

语言演化、古人类学和认知神经科学

王士元

摘要 近年来若干学科快速发展,尤其是认知神经科学(脑成像)和古人类学(古DNA),文章简单概述了基于这些成果,在语言演化研究领域的相应发展。这几十年来,不仅出土了前所未知的人种的化石,也发明了从化石中萃取DNA的新方法。这些进步揭示了人类演化和语言演化的过程远比我们所想的还要复杂。我们现在得以用更多样化的观点看待语言,语言在许多方面的变异性极大,特别是那些人口总数少且外在接触少的语言。虽然语言神经科学的研究,始于试图为个别的语言功能在大脑里定位,如言语产生、理解、阅读等,但现在我们相信,要靠大脑里不同部位的海量神经回路共同运作,才能促成语言。在曙光初现的生命阶段语言是如何习得的,我们目前已经有了较透彻的理解,而另一方面,尽管起步较晚,但对于在人生的暮年,语言如何受损并消失,我们也已开始深入地获取相关的知识了。

关键词 语言演化 古人类学 认知神经科学

语言是什么? 何时涌现,又为何并如何变迁? 当人类的生活以越来越快速的步调改变,并由科技的迅速突破所驱动时,语言又会变成什么模样? 作为非正式的历史回顾,我将在本文里思考这些问题,从不同的学科汲取信息,尤其是与人类演化相关的学科。文中的论述将以我个人对这些领域的研究为基础,并大多从中国语言学的观点来探讨。

一、哲学开端础

西方文献中,最广为人知的语言起源故事出自《圣经》,上帝在亚当面前展示了各类物品并要他命名。在西方哲学的传统里,常被引用的一段描述来自柏拉图的《克拉底鲁篇》(Cratylus),是关于克拉底鲁、赫谟根尼(Hermogenes)和苏格拉底的一段对话。赫谟根尼的话是这么说的:

“你起的任何名字都是对的,如果你改了那个名字再另起一个新的,那么新名字也和旧名字一样是正确的。”

不过,为了约束这种随机的任意性,苏格拉底给他朋友的观察又附带了一个条件:

“……词应该尽可能地与事物雷同……如果我们总是可以,或几乎可以运用完美恰当的相似性,那就是最完美的语言状态了。”

几乎与古希腊的这些洞见同时产生,中国哲学家荀子也曾阐述过词的任意性,强调词是从社会惯例兴起的。他用三句隐晦的隽语表达了自己的立场,即以下画线的三句。这些隽语常被视为是开启了中国语言研究的传统。

1.名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。

2.名无固实,约之以命实,约定俗成,谓之实名。

3.名有固善,径易而不拂,谓之善名。

荀子的第三句隽语,恰好可以对应到上文所引的苏格拉底的附加条件。现今,这个话题被放在语音象征性(Hinton 1995)[1] 或图像性(iconicity)的脉络下研究,指的是词语和它所代表的物品之间存在相似性。两个相距甚远的古老文明的思想家,竟在约略同一时间对语言的本质表达了相同的洞见,不能不说是绝妙的巧合。(Wang 1989;Yu 2002)值得注意的是,早期在探索语言及其本质和起源时,常常把语言等同于词汇。将语言划分为不同的成分,如音系、构词、句法、语义、语用、手势、文字等,并检视其动态过程,如习得、时空之下的变异、文化竞争、因疾病造成的消退等,在不同的学术传统中这些都是后来才慢慢出现的课题。

语言学早期的卓越成就可以从印度语言学传统说起。活跃于公元前四世纪的波你尼(Panini),曾发表了不起的梵语音系和构词的研究成果,这些著作直到今日都备受推崇,他也因此被誉为“印度语言学之父”。

中国的语言学传统则循着另一条不同路径发展,这主要是因为其独一无二的文字特点所致,汉字不是以字母书写的拼音文字,而是多半兼具表意和表音功能的。(Wang & Tsai 2011)陈第(1541—1617)的研究具有划时代意义,借助从不同类型的文本证据做出推论,他对可溯及公元一千年前的古汉语的音系,做出了第一次系统性的构拟。他也首次明确指出,不论是口说或书面语言,语言的特质是它无时无刻不随着时空在变化。他的洞见激励了后续几百年间构拟古汉语音系的高层次文献学研究。

虽然陈第的成就,早于威廉·琼斯(William Jones,1746—1794)于1786年在加尔各答发表的著名演说,但是琼斯所留下的遗产,才积极开创了语言史的研究。陈第的研究只限于汉人的语言,不可避免带有近两千多年来汉人中心主义的弱点,而琼斯却在许多已知的古代语言的脉络下,在原始印欧语方面取得了丰硕的研究成果。能够把欧洲的古典语言,和位于另一大洲不熟悉的人群所说的某个语言联系在一起,一定是需要一点智识上的勇气的。他“同出一源”(sprung from some common source)的灵感,推动了后续两个世纪间令人瞩目、累积性的印欧语研究。(Lamb & Mitchell 1991)把他的成就看作是现代语言学的肇始,绝对是实至名归的。

任何重要知识领域的发展,当然都离不开当时的学术氛围。尼古拉·哥白尼(Nicolaus Copernicus,1473—1543)的天文学研究,常被视为科学革命的开端,他在离世前不久出版了《天体运行论》(On the Revolutions of the Celestial Spheres)。这是第一次有人违逆几个世纪以来的宗教教条,以惊人的理论倡议太阳位于宇宙的中心,而地球不过是环绕太阳的若干行星之一。伽利略·伽利莱(Galileo Galilee,1564—1642)基于对潮汐及彗星运动的观察[2] ,又继续捍卫日心说。1632年他发表了支持日心说的《关于(托勒密和哥白尼)两大世界体系的对话》(Dialogue Concerning the Two Chief World Systems),取得空前成功。次年罗马宗教法庭审讯他,裁定他有“强烈异端嫌疑”,所以判了他无限期拘禁。(Abbott 2018)伽利略于是被软禁在家,直到1642年逝世。巧的是,1642年伽利略在意大利过世,牛顿当年在英国诞生了。

比牛顿早十年出生的约翰·洛克(John Locke,1632—1704),对行为和社会科学发挥了塑形性影响,正如牛顿的研究对物理科学起到了标志性作用。他的《人类理解论》(An Essay Concerning Human Understanding)出版于1690年,是对“自我”这一概念的早期探索,也是实证主义的一例,其哲学思维有别于勒内·笛卡儿(René Descartes,1596—1650)的理性主义。洛克尤其对埃蒂耶纳·博诺·德·孔狄亚克(Étienne Bonnot de Condillac,1715—1780)和让雅克·卢梭(Jean⁃Jacques Rousseau,1712—1778)的思想有深远的影响。

既然语言在人类的理解中一定是扮演了关键角色,那么当时的哲学家对这个领域有浓厚的兴趣也就十分自然了。孔狄亚克在1746年出版了《论人类知觉的起源》(Essai sur l’origine des connaissances humaines)。卢梭的《论语言的起源》(Essay on the Origin of Lan⁃guages)稍后于1781 年出版。其他曾撰文的还包括蒙博多勋爵(Lord Monboddo,1774)及托马斯·里德(Thomas Reid,1765)。从语言学史的观点来回顾这些哲学讨论的作品,其实不在少数。(Aarsleff 1976,1982;Wells 1987)

以一小段当时的文献为例,可能正是对孔狄亚克所表达出的观点的总结,感觉上像个无法验证的假设故事。其中特别提到两性及两代之间的原始沟通:

“尽管这些人类已经养成了把若干概念与任意的符号相关联的习惯,但自然的喊叫声还是成为他们创造新语言的典范。他们会发出新的声音,并多次重复这些音,伴随以手势来指明他们希望别人留意的物品,他们很习惯将东西赋予名字。一开始这个语言进展得相当缓慢。言语的器官如此欠缺弹性,以至于只能发出少许非常简单的声音。发出其他声音所遭遇的困难,让他们甚至怀疑声音是否可以在他们所想象出来的少数词语之外活动。这对伴侣有个孩子,出于表达匮乏的压力,孩子会竭力地活动身体的四肢。他那灵活的舌头神奇地卷曲起来,发出了一个全新的单词。这种匮乏仍然持续着,又再次产生了同样的效果;这孩子像早前一样移动他的舌头,于是又发出了同样的声音。惊讶的父母最后终于猜到孩子要什么了,在把东西递给他时,也尝试着重复这个词。他们发出这个音无比艰难,因此显然不可能是靠自己发明出来的。”[3](Sapir 1907)115

不过,其中知名度最高的论述,来自一位德国的年轻学者约翰·戈特弗里德·赫尔德(Johann Gottfried Herder,1744—1803)。语言起源的问题在当时肯定备受关注,因为1769年柏林学院公布了一个征文比赛的题目,竞赛的题目如下:

“设想人类若只被赋予了最基础的自然能力,他们还能发明语言吗? 他们要借由什么方式才得以达致此种发明?”

赫尔德洋洋洒洒地写了一篇166页长的文章《论语言的起源》(Abhandlung über den Ursprung der Sprache),在1771年1月1日征文截稿日前寄了出去,并赢得了这个众人渴望的奖项。这篇论文后来也影响了18世纪后半叶的众多思想家,年轻的爱德华·萨丕尔(Edward Sapir)注意到了这篇论文,并在取得博士学位的前两年,即1907年,写了篇详尽的评论。赫尔德的一大贡献是坚定地表明语言并非上帝的直接恩赐,因为柏林学院公布的征文题目里就隐含了这个思路。萨丕尔的结论是:

“暂且不论文章本身的错误,很明显地,由洪堡的著作所开启的语言学思维的新视角,以及博普(Bopp)和格林(Grimm)两人的不遗余力,很快地使赫尔德的论文被贬抑为停滞不前的过去事物,以至于即使早在斯坦塔尔(Steinthal)和格林撰写他们论语言起源的作品时,赫尔德的得奖文章的主要观点已经成为过时的兴趣了。因此,赫尔德的文章真正的历史意义在于,它迫使学界更健全地去探究,调查语言起源这一问题时涉及了哪些心理和历史要素,其意义也在于,该文或许可以为洪堡提供一些建议,让他得以更深入地去探讨同样且密切关联的主题。”[4](Sapir 1907)139⁃140

遵循由琼斯所照亮的道路,博普和格林的精湛构拟,为印欧语言学奠定了实证基础。另一方面,威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt,1767—1835)则最早发表了多方面探讨语言的全面论述,包括语音、构词、语源和类型学上的多样性。在评论文章的末了,萨丕尔也引用了沃尔夫冈·冯·歌德(Wolfgang von Goethe,1749—1832)一段言简意赅的文字。歌德在评论赫尔德为回答柏林学院试题所做的文章时,曾有以下的论述:

“……如果人类有着神圣的起源,那么语言也是;如果人类必须被视为是自然循环的产物,那么语言也一定是自然兴起的。我读他的文章依旧感到兴味盎然,对我特别有启迪作用。”(Sapir 1907)140

歌德的评论,正确地把语言的起源,和更大的人类起源,甚至是地球起源的问题联系起来了。关于柏林学院试题中最后那个问题,当时一般普遍接受的答案,是1658年大主教詹姆斯·乌雪(James Ussher)在《世界年表》(Annals of the World)里所写的:根据《圣经》纪年里的估算,上帝在公元前4004年创造了地球。如果地球真的只有六千多年的历史,那么我们的确有资格问,在如此短暂的时期内,人类和语言怎么可能有足够的时间演化出如此惊人的多样性来。

19世纪前,关于语言有大量的普及文献,阐述其起源与本质,其中不乏有些精辟明晰的见解。(Aarsleff 1976,1982;Wells 1987)然而,由于许多方面欠缺数据和知识,关于这些问题的智识进展其实减缓了,言不及义的冗词赘语反而增加了。这应该是1871 年著名的“巴黎禁令”颁布的主要原因。巴黎语言学会的第二条款声明:

“本学会严禁关于语言起源,或创造普世语言的任何讨论。”

几年后,伦敦也采取了类似的举措,以抑制这类言论。

这些哲学臆测和后来的科学性研究之间,有着重大的本质上的差异。如Mufwene(2016b)所说:“我们现在探究这个主题时,会考虑在人族演化的不同阶段中,哪一种沟通结构才是最可能发生的。”这个方法是由达尔文里程碑式的研究,以及不少学科基于他的演化洞见所取得的惊人进展所引发,尤其是语言学、神经科学及古人类学。

二、科学革命法

科学界在19世纪才开始系统性地回答这些有关起源的问题。由于从化学取得了强有力的定年法,地质学也越来越受到重视,并把地球的年龄一再地往更久远的年代推。目前的理解是,我们的行星有存在超过45亿年之久,正是靠着这么悠远的时间上的支持,智人才可能在20万年前发迹(据估计,如果我们的地球只存在了24小时,那么人类是在不到一秒前才出现的)。同时也是在少于20万年的这个较小的时间尺度内,语言才逐步成形。

地质学作为新兴学科,是由詹姆斯·赫顿(James Hutton,1726—1797)和查尔斯·莱尔(Charles Lyell,1797—1875)等科学家所引进的,莱尔还是达尔文(1809—1882)的密友及智识上的恩师。事实上,当年轻的阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士(Alfred Russell Wallace,1823—1913)写信给达尔文,告知他自己已独立发现演化论时,达尔文简直手足无措,正是莱尔安排让他们两人在1858年的同一场会议上,一起发表各自的看法。因此达尔文和华莱士常被喻为是演化论的共同发现者。

受到华莱士作品的刺激[5] ,达尔文无法再拖延了,于是翌年1859 年,他将几十年来的笔记出版,这就是划时代的《借由自然选择的物种起源,或生存竞争中优势物种的保存》(On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life,以下简称《物种起源》),这本书引起了轩然大波,热议不断,虽然书里几乎没有提到人类。奥古斯特·施莱歇尔(August Schleicher)是其中一个受《物种起源》影响的语言学家,在邻居告知他有这么一本书后不久[6] (Schleicher 1863),他便出版了一本小书把演化论和语言学联系起来。眼见在维多利亚时代英国的学术氛围下,公众争议已是无可避免,达尔文接着又出版了两部经典,来阐述他的演化论:《人类的由来与性选择》(The De⁃scent of Man, and Selection in Relation to Sex,1871)[7] 及《人类与动物的情感表达》(The Ex⁃pression of the Emotions in Man and Animals,1872)。这些论述相当清楚地指出,演化不仅适用于体型的改变,也格外适用于心智和情感的发展。莱尔本人对语言有着浓厚的兴趣,在他极具影响力的著作《比较语言和物种起源及发展》(Origin and Development of Languages and Spicies Compared)中,就曾比较生物演化和语言演化。莱尔的书问世的同一年,也就是《物种起源》出版的四年后,另一本重要的作品《关于人类在自然界定位的证据》(Evidence as to Man?s Place in Nature,1863)也发行了,这本书与本文更直接相关,其作者就是达尔文的坚强盟友托马斯·赫胥黎(Thomas Huxley)。

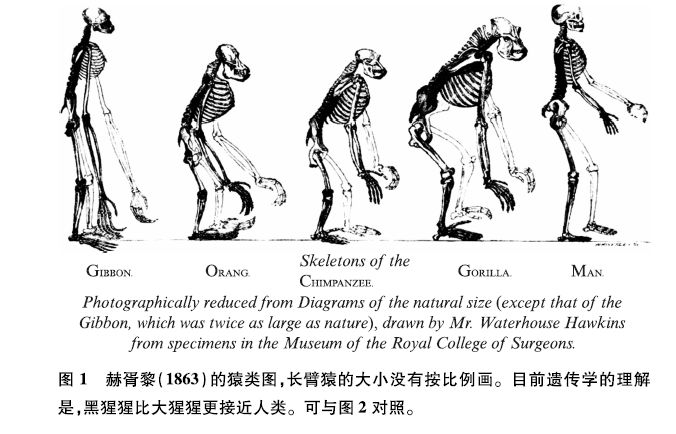

赫胥黎这本书的扉页上,有一张五种猿类的骨骼素描图,由左到右分别是长臂猿、红毛猩猩、黑猩猩、大猩猩和人类(见图1)。除了长臂猿以外,其他四个物种都按相对的真实比例绘制。以我们当前的知识来看,必须把顺序调整一下,黑猩猩应该比大猩猩更接近人类。

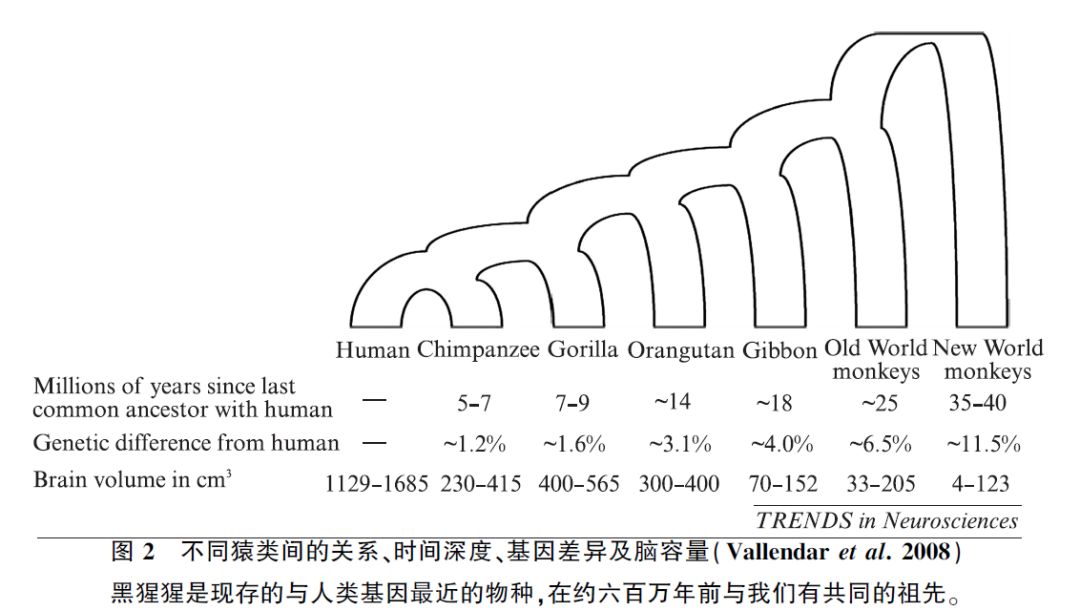

另一个归类猿类的方法是看它们的基因,这是最近才发展出的新方法。图2就是基于这样的归类,给出了与人类分离后时间深度的比较数据、与人类遗传差异的百分比和以立方毫米计算的脑容量大小。该图显示现存的与人类最近的亲属是黑猩猩,约六百万年前我们和它们有共同的祖先;相对地,我们和新世界猴子约在三千五百万年到四千万年前分化。人们常感困惑的是,我们和黑猩猩的DNA差距竟然只有1.2%;这个百分比的确很低,但是这里更重要的参数并非差异的量值,而是这个差异对物种演化的整体作用。

从图2中,我们可以观察到的最显著的差异在于脑容量。人脑平均脑容量有1400cc,是黑猩猩322cc的四倍多,是大猩猩482cc的近三倍,虽然大猩猩的体型比人类大多了。我们的脑之所以大得多,主要是过去三百万年来的演化结果,那时我们的远祖从四肢爬行的姿势转为双脚直立,这也进而导致我们有灵活的双手。姿势上的这个标志性改变,促成了双手所能做的及大脑所能想象的之间彼此加速刺激和共同演化,使我们得以开始在地球上创造新世界。正是大脑加上双手的这项远古成就,才让我们过渡到一个新的属,即人属(Homo)。

双脚直立的另一结果是喉头的下降,使我们多了个咽喉。我们气道的双管结构——咽喉加上嘴巴(不管有没有配合鼻腔)——开始提供更多语音可能性的肢体安排,例如志愿性的鼻腔配合、软腭辅音的清楚发音等。一旦扩充中的大脑意识到象征沟通的庞大力量,也许过不了多久,我们的祖先就运用了这些可能的语音来构成复杂的音节以便说话。(Deacon 1997)一直以来语音学家都承认,言语是叠加在更基础的能力上的[或谓联合适应(exapted)(Gould & Vrba 1982)或修补(tinkered)(Jacob 1977)],这些基础能力本来是要控制咀嚼和呼吸的动作与节律。随着神经科学的进展,我们正开始了解奠基于这个行为之下的广泛的神经控制基础。(Jürgens 2002)

这些不同成分作为一个复杂系统共同运作,让我们“为语言做好准备”,每个成分或许是在不同时间达到了不同的合适度。提供呼吸动力的运动成分、来自咽喉的信号、发音上的调节及其神经控制,显然都是这个系统的核心部分。感知成分必须与言语信号相配对,才能有效接收并分析信号。不同的记忆成分必须各就各位;一段可以承载声波几秒钟之久的工作记忆,让声波可以被分解成恰当的语句,其他的记忆则可以从涵盖千万个句型的长期心理词汇中,提取出这些句型的语义来。

言语的产生、感知和理解,都涉及了由下至上和由上至下的心理运作过程。这些运作需要各类彼此相关的技巧,而这些技巧都是我们从幼年期到成年期的许多年间必须习得、并会一辈子不断演练的。习得这些技巧涉及不同的最佳时程。辨别听觉的输入,包括语音,是从子宫内就开始的,而说出最早的几个词的能力约在一年后形成。一旦有足够多的单词到位可作为模板了,约在两岁时词汇就开始激增,不过虽然在就学后增长的速率就减缓了,我们终其一生都还是可以再学到新的词语。但是来到生命终端时,和语言及认知有关的多数运作都因脑神经退化而损耗了。文末我们会再回到这些话题上。

三、人属分类

我们智人是“人属”下唯一存活的人种。身体构造上的现代人(Anatomically Modern Humans)的化石,也许可以追溯到30万年前之久。(Karafet et al.2001;White et al.2003;Richter et al.2017)人属下的其他人种目前都已灭绝,其中有些却留下了化石。弗罗勒斯人(Homo floresiensis)是2003年在印尼的弗罗勒斯(Flores)岛上发现的,由于其娇小的头形和身形,很快就被命名为在小说和电影里都大受欢迎的虚构人种“哈比人”(hobbit)。虽然他们的脑像黑猩猩的一样只有400cc 那么小,内部的结构却显示其认知程度应该更高,他们懂得用火,也会捕捉大型猎物。[8](Falk et al.2005)丹尼索瓦人(Homo denisova)是2010年在西伯利亚阿尔泰山的丹尼索瓦洞穴中发现的,虽然最初发现的只是一小块手指骨,却同时出土了许多手工艺品,如装饰用的手环,这表示其文化已达到相对较高的程度。

我们已经灭绝的各类亲戚中,最有名的是尼安德特人(Homo neanderthalensis),19世纪中在德国杜塞尔多夫东部的尼安德河谷(Neander Valley)出土。尼安德特人体型高大,脑容量似乎比我们的还要大一点;但我们应该清楚的是,就大脑而言,尺寸并不代表一切。他们分布的地域占了欧亚大陆西部的绝大多数地区。早期的报道说,他们会把远方采来的花和死者埋在一起,这表示他们已经对身后事有所关心(Solecki 1975);这几十年来,已经累积了不少关于尼安德特人的新信息,如他们的分布位置和文化习俗(Roebroeks & Soressi 2016)。大家都喜欢探讨尼安德特人是否有语言,因为他们的声带和头颅容量都与我们的相仿。(Boë et al.2002;Lieberman 2007;Boë et al.2007)尽管已有些针对人和猿的颅内模(endocast)研究(Holloway 1974),但其与大脑功能之间的联结关系却过于飘忽,以致目前还无法获得明确的结论。我们很难对语言的问题做出推论,因为答案得从控制呼吸、发声和发音的大脑回路去寻找,而当前的科技却还做不到这一点。

另一方面,科学却成功回答了另一个颇富挑战性的有趣问题。来自古人类学的数据显示,在尼安德特人和丹尼索瓦人绝种前,时间上曾与我们的祖先有过交集。多亏了1980 年代开始的分子遗传学的突破(Higuchi et al.1984),科学家目前已经能从化石中提取DNA,只要年代上不是太过久远,且化石保存得相对良好,没有过度衰败和被污染。通过这种古DNA 的研究,我们现在知道这两类人种都曾和早期智人交换过DNA,最近Stringer & Galway⁃Witham(2018)和Galway⁃Witham & Stringer(2018)的一篇评论文章对此曾有着墨,详情可见图3。

如图3所示,演化上相对的年代顺序可以分成下列几个阶段,由图片右方的数字所标出。第一阶段,属于尼安德特人和丹尼索瓦人特有的特征开始涌现于欧亚大陆。第二阶段,智人的特征开始在非洲出现,但非洲及欧亚大陆继续维持彼此孤立的状态。到了第三阶段,智人迁徙进入欧亚大陆,与尼安德特人和丹尼索瓦人在分布范围有所交集的地方共同繁衍后代。三个双向箭头代表这三对人种都曾参与基因交换。图中的虚线代表目前没有资料的其他已经灭绝的世系,也表示尼安德特人和丹尼索瓦人最终绝种了。

还有个有趣的题外话是,这类基因交换也可能带来益处。例如有学者臆测,现代的藏族人拥有已绝种的丹尼索瓦人的DNA,正是这个远古的遗产,才让藏人得以适应高海拔地区的生活。(Huerta⁃Sanchez et al.2014;Lu et al.2016)

既然约在三十年前,遗传学促进了我们对人类演化的理解(Cann et al.1987;Cavalli⁃Sforzaet al.1988;Wang 1998),首次提出了有关走出非洲的人类迁徙假说,我们在这个领域的知识已有了快速的累积。既然现在有能力提取及比较古DNA 了,那么另一个窥探人类悠远过往的重要窗口已然开启。(Reich 2018)由于在遗传学和大脑研究之间已有令人瞩目的联系,很可能有朝一日,丹尼索瓦人和尼安德特人的基因组,可以更详尽地揭露出脑神经回路的情形。这样我们才有机会揭开人类的远古亲戚是否真能开口说话之谜。

我们稍后再继续关注神经回路,现在先考虑促使语言产生的几个可能场景,这应当是智人起我们已灭绝的亲戚更胜一筹的原因。在前文提过的孔狄亚克的假设性故事里,想象的情境是男女之间有相互沟通的压力,或许是为了努力共同制定计划,也或者仅是为了表达不同情感;之后,他们也有意和自己语音运用较灵活的孩子沟通,这更是另一个益处。

有些带有明显意义的手部和肢体动作,可能曾经伴随着语音出现,后来这些声音逐渐取代手势,成为最早词语的候选单位。同样地,团体活动中所发的声音,可能最初只是因粗重的体能耗损而非自愿发出的,例如搬运巨石,后来可能被约定俗成,而与出力同步或借此促进团结。这类声音也可以个性化地转而构成最基本的音乐。(Mithen 2006)其他可能成为单词的候选单位,也许来自对自然声音的模仿,如雨声、雷声及动物叫声。[10] 这些场景的共同基础是象征化的逐步实现——也就是某人用口发出的这些声音,可以从听者召唤出特定的反应。

达尔文在他1871年的著作中曾经推断,最早的词可能来自不同的源头:

“语言源于对各类自然声响,或对其他动物叫声的模仿和改动,也源于人类自己本能的喊叫声,并靠符号与手势辅助,这一点我毫无疑问。”

最初的单词一定来自许多不同的源头,而那些经常能导致成功沟通的词,最终就在社群里根深蒂固了;从这些推论可以知道,不同部落必定发明了不同组合的最初单词。这就是稍早提过的柏拉图和荀子所臆测的约定俗成的场景。对这种场景的电脑模拟显示,不需要靠许多次互动,最初的一组单词就会涌现。(Ke et al.2002)此外,部落一旦领悟到象征化可以带来的强大力量[11] ,他们所运用的词汇就会有爆炸性增长。粗略说来,这可以看作是,群体演化与我们今日在周遭所观察到的个体发育有类似之处——也就是儿童约在两岁时所发生的词汇暴增现象。不管是在个体发育(Bates & Goodman 1997)还是群体演化(Gong et al.2005)的层次,一旦有了够多的词汇可供运用,句法也会加入,以协助承载沟通的负担。

古人类学家告诉我们,差不多在第一波智人离开非洲时,非洲大陆上已分布着规模各异的多个部落。既然欧亚大陆的地域空间更广袤,我们可以假定其部落数目也肯定有大幅增长。从概率理论的观点来看,若干这类部落独立发展出足够多的词汇和句法而形成语言的可能性,一定高过只有一个部落达到同样语言层次的几率。这表示,语言多源发生的可能性比单源发生还大,随着部落的数目提升,这两种概率间的差异只会增加。(Freedman & Wang 1996)如果我们考虑到史前时代曾有独立发明复杂工具的多个实例,例如用火、制陶、文字发明等,那么这一切其实都在情理之中。

这表示,任何想构拟一个原始世界语言系统的尝试,多半会无功而返,因为我们现今的语言,都是数千年来不同程度的多次接触所致的合成品,这些接触首先是在部落的层次,继而也扩展到城镇,现在则是国家之间。我们从语言接触的当代研究中得知,语言里的任何一部分——如语音、语义、词汇、句型,原则上都可以在另一语言里依不同的忠实度被复制出来。谱系树一般只能显示语言特征的纵向传递,但语言间的横向传递却屡见不鲜。在早期研究印欧语的学者中,特鲁别兹科伊(Trubetzkoy)是少数几个将这种观察铭记于心的。(Trubetzkoy 1939)Mufwene(2018b)就曾说过,在语言特征的传递上,语言更像病毒扩散而非动物繁衍。

四、大脑功能

我们现在再回到大脑。大脑对人类一切行为的核心重要性,古希腊时期的希波克拉底(Hippocrates)就曾有过很早期的清晰描述,如以下引文所示:

“人类应该知道,只有它(大脑)能带来喜乐、愉悦、欢笑、嘲弄、悲愁、忧伤、沮丧与叹息。也只有靠大脑,借由特别的方式,我们才能获取智慧与知识,看到、听到、知道东西的优劣、好坏、甜美或无味……同时也因为这个器官,我们才会变得疯狂、错乱,充满恐惧与惊骇……我们得在大脑不健全的时候忍受这些情绪……因此我认为大脑对人的宰制权最大。当(大脑)处于健全状态时,它就是我们的传译员,为我们解读从空气发散的那些东西。”[12](Givon & Shibatani 2009)

虽然对大脑的观察很早就起步了,但科学界一直要等到16世纪时,安德雷亚斯·维萨里(Andreas Vesalius,1514—1564)才用精准的绘法画出了大脑的解剖结构,他的那些素描直到今天的医学院里还在使用。大脑两个半球的基本构造,脑叶、脑回、脑沟、血管、颅神经等,在他画的大脑里都精确地显示出来了。又过了三个世纪,保罗·布洛卡(Paul Broca,1824—1880)的前瞻性研究,才首次揭示了语言和大脑间的关系,他1861年的一篇经典报道,首度指出左额叶的几处损伤是造成一种重大失语症的主因,当时他把那种病称作aphémie。布洛卡里程碑性的研究工作,很快又有其他先驱承继着,如卡尔·韦尼基(Carl Wernicke,1848—1905)及朱勒·狄杰林(Jules Dejerine,1849—1917),他们分别调查了言语理解和阅读方面的障碍。与布洛卡一样,这些语言障碍的调查,都只局限在大脑表面局部区域的定位上。但这三位研究语言和大脑的先驱所做的工作却是可贵的开端,从这里再往前迈步,就需要仰赖新科学所发展出的知识了。

这个新科学的基础是在20世纪初奠定的,当时发现了构建大脑的基本结构。这要归功于西班牙神经科学家圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal,1852—1934),他运用意大利生物学家卡米洛·高尔基(Camillo Golgi,1843—1926)所研发的一种特殊染色法,在显微镜上把神经元孤立出来而发现其存在。讽刺的是,两人虽因其开创性研究在1906 年共同荣获诺贝尔生理医学奖,高尔基却始终不接受卡哈尔所提出的神经元理论,尽管卡哈尔精细地画出许多个别神经元及神经网络的素描。

随着电子显微镜的问世,神经元彼此之间由突触隔开已被证实是千真万确的了,即使其间的分隔距离只有几十个纳米(nanometers)。查尔斯·谢灵顿(Charles Sherrington)和埃德加·阿德里安(Edgar Adrian)因其“发现神经元的功能”而获得诺贝尔奖,成为这个领域获得诺贝尔奖的又一成员。关于神经元的活动,谢灵顿曾有如下的诗意描述:

“最上层的一大群(神经元),也就是几乎没有光闪烁或移动的地方,现在却成了由节奏型闪光的点所组成的闪亮场所,一列列的旅行光点四处奔忙着。大脑正在苏醒,心智也慢慢回复了。仿佛是银河进入了某种宇宙舞蹈中。大脑变成了着魔的织布机,几百万个发光的梭子织就着一幅逐渐隐去的花样,这个花样永远是有意义的,却始终不会持久;是一个次花样不断变化的主花样。”[13](Sherrington 1953)

谢灵顿所描绘的发光梭子的意象,指的是神经元从细胞体到轴突的电传递,靠的是动作电位的形式。我们现在对动作电位的机制已有了更深刻的认识,这是由不同种类的神经元的细胞膜间少量的电压差异所造成的。更重要的是,我们现在知道,神经元间的彼此沟通不是只靠动作电位,还要靠特别的化学物质——即神经递质——由负责传送的神经元释放到突触中,再由负责接收的神经元的突触接收。这项发现在1932 年使Henry Dale 和Otto Loewi 共同荣获诺贝尔奖,以表彰“他们在神经冲动的化学传递方面的发现”。因此沟通不是只靠电,还要靠电化学。目前神经科学的多半研究,都着眼于大脑中神经递质及细胞的类型,探索其结构与功能。

关于大脑还有太多问题我们当前无法解答,而针对这些问题,我们开展了密集的研究,尤其是由美国前总统所指定的“大脑的十年”(1990—1999)的宣传支持。自从布洛卡观察到失语症,及卡哈尔发现神经元后,这一个半世纪以来学界有了了不起的进展,特别是运用不同的电脑成像技术来拍摄活生生的大脑,并在被试执行特定的认知任务(其中许多涉及语言)时,实时监测电、血液动力和磁参数等的变化。

五、脑和语言

神经科学家Nina Dronkers及她的同事们(Dronkers et al.2007)最近的一项报道,就是一个明显的进步实例,他们重新检视了布洛卡在1861 年讨论过的大脑。利用磁共振成像技术,他们得以侦测到大脑深层的许多受损区,那些都是布洛卡在他那个年代没办法探知的。近几十年来,针对这些被保存下来的大脑标本及无数活的被试的调查,毫无疑问地揭示了语言功能是广泛分布在多个神经回路里的,这些回路涉及了不同的认知、感觉运动和记忆系统。

不过,除了可以重新审视布洛卡研究过的大脑标本外,应用电脑成像技术这个新工具于活的大脑上,以实时监测被试在执行各类任务时的大脑活动,更是卓有成效。这套工具组包括许多仪器及方法,其中各有利弊。[14] 有的仪器可测量当神经元发送动作电位时,头部电压分布的实时变化,如脑电仪(EEG)(Berger 1929),有的仪器是在带氧的血液进入大脑时,可以观察各脑区磁场性质的实时变化,如磁共振成像(MRI)(Lauterbur 2003)。

早期用MRI来研究语言时,是为了比较已习得第二语言的几个被试的大脑,尤其是布洛卡区和韦尼基区。一个有趣的发现是,不管二语的习得年龄,这两个语言在韦尼基区内都不是分开的。然而对布洛卡区而言,习得年龄却会导致重大差异。如果被试在童年期就学会双语,那两个语言不是分开的,但若被试在成年期才习得二语,那两个语言在布洛卡区内却是分开的。(Kim et al.1997)[15] 这个发现与许多观察是一致的,较晚才学外语的人,即使在语用的其他技巧上可能已经达到母语者的熟练度,但他们的外语里常会保留许多母语的痕迹。

在另一个实验里,以英语为母语的成人参加针对特定语言特征的专门训练,也就是普通话里的声调,并用MRI观测他们大脑的变化。(Wang et al.2011)[16] 这些被试在两周的训练前后各做了一次扫描。比较训练前后会发现,韦尼基区,即左半球布罗德曼区(Brodmann Area)22的皮层有增大现象。同样有意思的是,在右半球还多了布罗德曼区42的参与。右大脑一般与语言任务无关,但有研究表示和音乐感知有关。不过,既然声调也是音乐性的,主要由基频决定音高,因此在这个实验中右半球也被激活了。后来的实验也报道了声调会涉及右大脑(Luo et al.2006),即使是植入电极准备动手术治疗癫痫的被试,也有同样的反应(Si et al.2017)。

MRI也可以用于两天大的初生儿,以探索他们来到人世时和语言学习有关的神经配备(Peraniet al.2011)。在这些实验中,婴儿在扫描大脑时,同时听着以母语意大利语所说的故事。研究者们发现,即使才出生两天,左右半球内和语言相关的脑神经基础已经完全活跃了,而右边的听觉皮层更具优势。这个发现似乎与早前对婴儿大脑的尸检报告有出入,那个结果显示左脑的颞平面(planum temporale)比较大(Witelson & Pallie 1973)。有趣的是,在此神经网络内部,功能和构造上的联结都还未成熟,也就是较强的联结位在两个半球之间。这与成人恰成强烈对比,成人主要是每个半球之内的联结模式,特别是左脑。因此婴儿的大脑基本上虽已为语言学习做好了准备,其内部的详尽联结却是在发育头几年才形成的。

MRI里我们有兴趣的信号是血氧水平依赖(blood oxygen level dependent),或称BOLD信号。它测量的是去氧血液及神经活动所需的刚到来的新鲜带氧血液之间,不同的磁感应变化。取决于扫描仪不同的分辨率,我们感兴趣的脑区或许可以在空间上精确地侦测出来。但由于在我们想探查的神经活动和含氧血液的到来之间,不可避免地或多或少有几秒钟的延误,因此BOLD 信号无法精准地与实验任务在时间上同步。

EEG是把电极戴在头皮上来测量电压变化,在时间维度上比MRI 敏感得多。但另一方面,由电极所接收的电压信号图,却无法给出头壳里的空间信息,除非用数学约略法。比起MRI在20世纪90年代才首次用在人身上(Kwong et al.1992),EEG 的历史更悠久,可以追溯到1929年(Berger 1929)。虽然Hans Berger当时报道了他发现的alpha波,后续系统性的EEG研究却要等几十年后才兴起,那是一篇诱发电位的变化与一般的刺激不确定性呈现相关的报道。(Sutton et al.1965)正是在1965年的这次调查里,报道了刺激开始约300毫秒后一个正向波出现峰值,可以缩写成P300。

1980年的一项研究探讨了脑波和语义异常的关系(Kutas & Hillyard 1980),EEG研究也开始着眼于语言上。被试会接触到如It was his first day at work.(这是他头一天上班。)的正常句子,以及如He spread the warm bread with socks.(他在热面包上涂上袜子。)的反常句子。结果发现,出乎意料的词,如后一句里的“袜子”,在Fz、Cz和Pz三个中线的电极上,会在刺激出现后引发于400毫秒达到峰值的负向波。根据研究者们的解释,“N400似乎反映了语义上不恰当的词中断了持续中的句子加工过程,并反映了当人们尝试从无意义的句子抽取意义时,会出现‘再加工’(reprocessing)或‘再看一眼’(second look)的现象”。

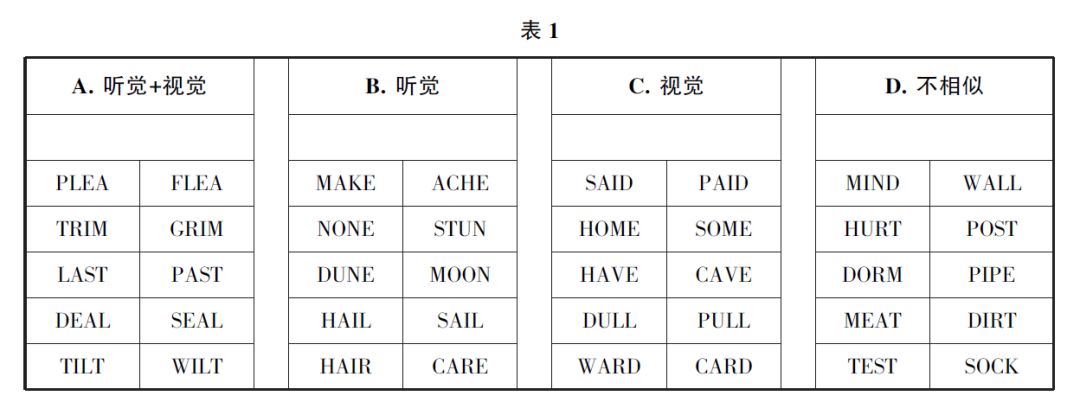

另一个EEG实验旨在区分语音判断和视觉判断,被试会看到表1所示四类不同的词对。(Polichet al.1983)请注意:A类的词不仅听觉上押韵,看起来也相似;B类的词押韵,但看起来不相似;C类的词不押韵,但看起来却相似;D类的词既不押韵也不相似。这四类词在反应时间和EEG脑电波模式上都会导致差异。

由于操作上相对简便,EEG也可以用在婴儿身上做实验,来探究他们何时开始感知母语和外语间的语音差别,包括细微的语音差异,如11个月大的婴儿如何感知英语和西班牙语里的[t]。(Kuhl 2004)另一个有趣实验则与句法有关,也就是德语里名词组的顺序。(Friederici 2011)默认或无标记的语序是如下已经译为英语的句子,当中三个名词都标为斜体。

(1) Today has the grandfather to the boy the lollipop given.

(2) Today has to the boy the grandfather the lollipop given.

(3) Today has to the boy the lollipop the grandfather given.

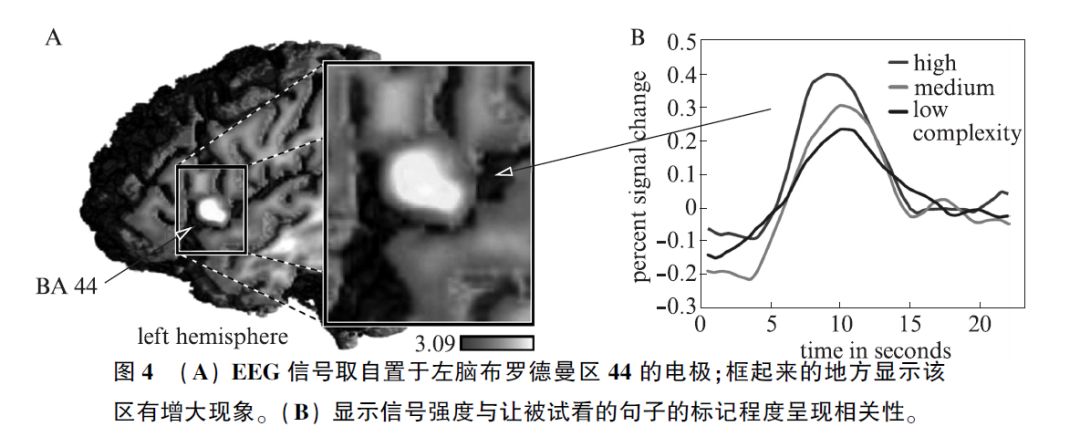

在例(2)中,与格宾语boy(男孩)被前置了,句法变得较有标记。在例(3)中,宾格lollipop(棒棒糖)也前置了,句法变得更有标记。如图4所示,在布罗德曼区44,也就是一般认为的布洛卡区所收集到的EEG,显示出句子的标记性(markedness)和EEG 反应的峰值振幅之间呈现系统性的相关。

MRI和EEG在语言研究上已经广泛使用,尤其是婴幼儿的语言习得研究。过去一个半世纪以来,配合认知研究领域已研发出不同的实验法,这主要是由Francis Galton、Franciscus Donders等学者开始的,因此关于语言是怎么学会的,我们已经累积了相当大量的知识。相对来说,语言失调和语言丧失的研究,一直不那么热门,虽然19世纪研究语言和大脑的先驱早已开始着眼于失语症及失读症。

六、高龄社会

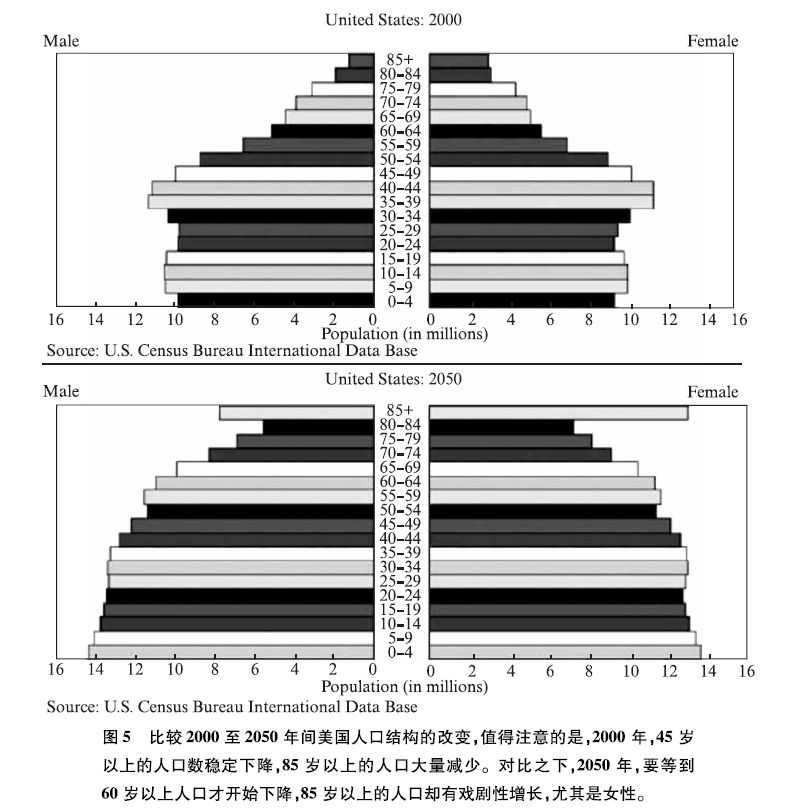

与此话题有关的是,另一个领域最近才兴起,迫切需要相关的研究,即目前世界以爆炸性的速率迈向高龄化,这主要是因为这一个半世纪以来,医学科技快速进展,公共健康及卫生条件也获得改善。19世纪的人通常活不过60岁,但依据目前的估计:“在发达国家,儿童有三分之一的机会会活到100岁。”(Greenfield 2015)图5显示了美国从2000年到2050年这半个世纪内的人口结构变迁,但这个趋势一个世纪前已经开始了,现在显然全球都面临同样的困境。

人类寿命的大幅延长,给社会带来了莫大的挑战,因为自私的基因并无法保护我们安然度过生育期后的大半时光,这一部分是由理论生物学家George Williams在60多年前就已讨论过的演化原因。(Williams 1957)

当然也有例外——有些人直到生命终结前,在认知和身体上还能维持良好运作的状态。记录的保持人是位娇小的法国女性Jeanne Calment(1875—1997),据载高寿的她活到122岁。中国则有位禅宗大师虚云(1840—1959)紧随其后,享寿120岁(Xu 1988)。然而对多数已到暮年的长者而言,健康上难免有不同程度的病痛,也可能已丧失独立自主的能力几十年,需要社会上提供经济、医疗、心理的援助才得以维生。显然,不能健健康康过日子的长命百岁也不是我们所乐见的。

既然语言奠基于一套各异的认知能力,研究老人的语言可能有许多实用目的,更何况由此可获得宝贵的科学知识。从最近的研究中,我们了解从事相同的工作时,长者运用大脑的方式常有别于较年轻的成人。比如,他们在执行任务时显示出较少的脑半球不对称性,这个趋势可借由HAROLD模型来调查,即“长者脑半球不对称性的缩减”(hemispheric asymmetry reduction in older adults)的缩写。(Cabeza 2002)另一个与年龄有关的大脑加工时的差异叫作PASA(Davis et al.2008),是基于“老化时大脑网络由后至前的转变”(posterior to anterior shift in the brain networks used in ageing)。还有一个生动的缩写叫CRUNCH(Reuter⁃Lorenz & Cappell 2008),探索的是“与补偿相关的运用脑神经回路假说”(compensation⁃related utilization of neural circuits hypothesis)。

目前这些模型几乎清一色地是基于对西方人的观察所得,而大学生又是最容易找到的实验对象。这些研究成果是否能推衍到其他人口,如亚洲人和非洲人,都还未可知。Henrich和同事们(Henrichet al.2010a,2010b)创造了一个缩写词WEIRD,传达出重要的信息:这个词指的是“西方的、受过教育的、工业化的、富有的和民主的”(western,educated,industrialized,rich and democratic)。的确,WEIRD的被试只构成了全球人口的一小部分,因此无法,也不该被概括到一般的人类全体。

再回到本文的主旨,1973年Dobzhansky有句名言说:“没有演化论的照耀,生物学里的一切都是暗淡的。”(Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.)这句话完全适用在语言演化上,特别是如果“演化”涵盖了生物演化和文化演化,以及两者间的互动。我们已经见证了诸多学科非凡的进展,尤其是古DNA研究及脑成像技术的来临。这些进展已被用来探究关于语言习得的新知识,包括母语和外语。它们也有助于推动旨在理解认知衰退及语言丧失的研究,因为目前越来越多人都已得享高寿了。我们必须特别留意Henrich等人所疾呼的“多数人并非WEIRD”,才能确保研究所得的新知能够让更多人类共享。