1555 阅读 2021-01-07 10:03:04 上传

以下文章来源于 今日语言学

本文是中国社会科学院语言研究所所长刘丹青研究员主编《新中国语言文字研究70年》(中国社会科学出版社,2019年)中的第八章。作者是中国社会科学院语言研究所《方言》期刊主编麦耘研究员。

第八章 汉语音韵学研究70年

音韵学是中国一门很古老的学问,是传统文化中的基础学科,向来倍受重视而又艰深难懂。现代学术界则通过音韵学了解汉语语音的发展历史,也利用其成果来研究传统文化。音韵学成为现代语言学的一门,标志是20世纪初以瑞典学者高本汉(B. Karlgren)为代表的一批西方汉学家的研究。一个世纪来,中国学者在高本汉等人的成果基础上有不断的进步和超越,尤其是在中华人民共和国成立以来的70年,音韵学研究有了长足的发展,其中改革开放后的40年里取得的成就更为巨大。

中古音研究一直处于音韵学研究的枢纽地位,尤其是作为中古音核心的《切韵》音系研究。新中国成立以后,学者们对《切韵》全面细致的分析是此前没有过的。有一些过去探讨得较少的问题,如“重纽”、中古时期的内部分期、韵图与韵书的关系等,越来越受到重视。

上古音研究取得的进展尤为突出,上古汉语的语音面貌渐趋清晰。复辅音声母构拟、汉藏比较研究、上古韵腹元音的配置等重要的问题,在学术争鸣中不断取得研究成果。对上古后期语音的研究成果也渐多。

以往研究不多的近代音获得了应有的重视,这方面的研究已经走上了轨道。除了对元明时期的语音有了更深入的研究,清代的语音材料也得到更多的发掘。

作为一门古老的学科,音韵学一步步走向现代化。理论、方法,乃至学术理念问题,逐渐受到重视。

自20世纪50年代开始,音韵学界经历数代薪火相传,到今天的研究队伍已初具规模。

70年来,特别是改革开放以来,中外学术交流形势喜人。汉语音韵学、汉语语音史研究正在成为世界性的学问。

第一节 中古音研究

对中古汉语音系(主要是《切韵》/《广韵》音系)的研究,在20世纪50、60年代主要有姜亮夫的《切韵系统》、李荣的《切韵音系》、王力的《汉语史稿》《汉语音韵》等的著述。改革开放以后形成了研究的高潮,专著作者有李新魁的《古音概说》《汉语音韵学》、邵荣芬的《切韵研究》、方孝岳和罗伟豪的《广韵研究》、严学宭的《广韵导读》、黄典诚的《〈切韵〉综合研究》、潘悟云的《汉语历史音韵学》“中古篇”等,单篇研究论文更是汗牛充栋。以下分专题作概略介绍。

一、中古前期介音系统研究

(一)《切韵》四等韵介音研究

高本汉以来,一直认为四等韵带[-i-]介音。

不过,现在较多数的音韵学者,如李荣(《切韵音系》,科学出版社1956年版)、邵荣芬(《切韵研究》,中国社会科学出版社1982年版)认为四等韵在《切韵》时代不带[-i-]介音,主要依据一是《切韵》时代的反切材料中反切上字的分组情况:四等韵与不带[-i-]介音的一、二等韵同组,而带[-i-]介音的三等韵自为一组;二是梵汉对音。还有一些方言材料和“域外方音”材料(如李如龙的《自闽方言证四等韵无-i-说》、潘悟云的《越南语中的古汉语借词层》所提出)也可以作为证据。四等韵不带[-i-]介音,则其介音状况就与一等韵相同,两者在韵腹元音上呈互补分布,四等韵是[e/ɛ]类元音,一等韵是钝元音。四等韵带前腭介音,是中古后期才出现的现象。

有部分学者坚持认为四等韵在中古前期有[-i-]介音,如尉迟治平(《论中古的四等韵》,《语言研究》总第49期,2002年)认为梵汉对音可看到四等韵前腭介音。张渭毅(《魏晋至元代重纽的南北区别和标准音的转变》,《语言学论丛》第27辑,2003年)则认为有方言的不同,四等韵在北方有[-i-]介音,在南方没有。

(二)“重纽”研究

高本汉不讨论重纽;长期以来,重纽问题被视为《切韵》音系中的一个局部性问题。现在,重纽在《切韵》乃至整个汉语语音史上的重要性正日益明朗。撰文专门研究重纽问题的学者有李新魁(《重纽研究》,《语言研究》总第7期,1984年)、麦耘(《论重纽及〈切韵〉的介音系统》,《语言研究》总第23期,1992年)、郑仁甲(《论三等韵的ï介音——兼论重纽》,《音韵学研究》第三辑,1994年)、张渭毅(见前引)等。

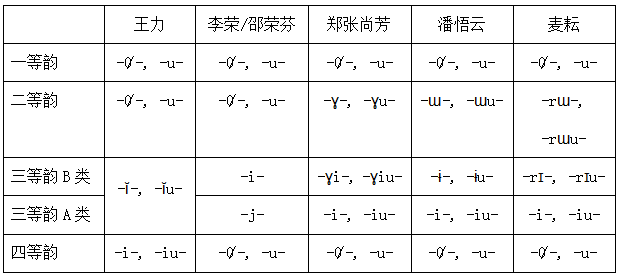

关于重纽两类的语音区别,向来有三种观点:元音区别说,介音区别说,声母区别说。目前大多数音韵学者同意重纽区别在介音。对重纽两类介音具体的构拟有多种,表一略引数家(只列开口):

表一

各家的构拟虽略有不同,但有一个共同点:重纽四等介音比重纽三等介音更高、更紧。朱晓农(《唇音舌齿化和重纽四等》,《语言研究》总第56期,2004年)从实验语音学角度指出,从越南汉字音重纽四等唇音字舌齿化现象看,其介音应为摩擦性强的[-j-]。

(三)二等韵介音问题探讨

对二等韵介音,高本汉一度游移过,最终认为无介音,与一等韵相同。后多沿之。

从20世纪80年代开始,郑张尚芳(《上古韵母系统和四等、介音、声调的发源问题》,《温州师范学院学报》1987年第4期)、许宝华和潘悟云(《不规则音变的潜语音条件》,《语言研究》总第8期,1985年;《释二等》,《音韵学研究》第三辑,1994年)根据文献和方言等证据,主张二等韵在中古有独特的介音。这种构拟一方面利于解释韵图对二等的处置,第二方面利于解释二等见系声母在后代变齐齿呼的机制,还有一方面是便于与上古的[*-r-]介音相衔接。

对于二等韵介音,郑张尚芳拟为[-ɣ-],许宝华和潘悟云拟为[-ɯ-],麦耘拟为[-rɯ-]。

(四)中古前期介音系统构拟

介音不仅是音节结构成分的一种;由于介音与声母、韵母都存在有规律性的拼合关系,所以介音制约着音节结构的类型,在音系研究中占据极其关键的地位。

表二列数家对《切韵》介音系统的构拟(逗号前为开口,逗号后为合口;B类包括重纽三等及与之同类的字,A类包括重纽四等及与之同类的字):

表二

二、中古前期韵母系统研究

(一)《切韵》韵母分类

李荣把《切韵》的韵母分为6类:一等韵,二等韵,子类韵,丑类韵,寅类韵,四等韵。其中子、丑、寅类合起来相当于一般所说的三等韵,子类韵指只有唇牙喉音的韵,丑类韵指五音俱全而没有重纽的韵,寅类韵指有重纽的韵。

邵荣芬的分类实际上与李荣相同,唯将李荣的子类韵称为“三A”、丑类韵称为“三B”,而重纽三等称为“三C”、重纽四等称为“三D”,为7类。

麦耘按与介音的配合关系,把韵母分4个类型:甲类(包括一等韵和四等韵),乙类(二等韵),丙类(重纽三等及相同介音的字),丁类(重纽四等及相同介音的字)。潘悟云的《汉语历史音韵学》进一步指出只有带前高元音的重纽韵中有两类介音的对立,其他韵的介音随着主元音与声母的性质,分别接近于B类或A类。

(二)《切韵》元音系统构拟

王力的《汉语史稿》构拟《切韵》韵母系统用12个元音;李荣、邵荣芬都用13个。

麦耘(《〈切韵〉元音系统试拟》,《音韵与方言研究》,广东人民出版社1995年版)用音位表示法(如把[e ɛ æ]都视为/e/音位的变体),只用7个元音符号。冯蒸(《论〈切韵〉分韵原则:按主要元音和韵尾分韵,不按介音分韵》,《语言研究》1988年增刊)则不同意用音位方法进行构拟,指出《切韵》同韵尾的韵最多的是[-ŋ]尾,有12个,所以认为最少有12个韵腹元音,而且《切韵》的分韵都是音位性的。潘悟云和张洪明(Middle Chinese phonology and Qieyun,The Oxford Handbook of Chinese Linguistics,2015)用6个元音音位,15个变体。

三、中古前期声母和声调研究

(一)《切韵》声母研究

1. 知组和庄组声母构拟

《切韵》声母方面的不同意见,主要集中在知、庄两组声母的构拟上,尤其是庄组声母。

高本汉拟庄组为[tʂ]组,知组为[ȶ]组,两组调音部位不一样。由于两组在《切韵》音系地位平行,后来很多学者主张它们的调音部位应是对应的,如李荣、郑张尚芳、潘悟云等。

在具体音值方面,较多数学者把庄组构拟为[tʃ]组,而李新魁的《古音概说》《汉语音韵学》、喻世长的《切韵声母拟音的新尝试》、李思敬的《音韵》、潘悟云的《汉语历史音韵学》等则坚持构拟为卷舌音[tʂ]组。后一派学者不但认可[-i-]介音与卷舌声母相拼的音节形式,而且认为只有这样才能很好解释庄组三等韵字在《切韵》后的洪音化演变。麦耘(《汉语的R色彩声母》,《东方语言学》第15期,2015年)也认为庄组声母是卷舌音,不过把三等韵的庄组视为带卷舌色彩的舌尖兼舌叶音声母。

2. 《切韵》日母构拟

高本汉拟日母为鼻擦音[ȵʑ]。李荣指出《切韵》的日母音值应为纯鼻音[ȵ]。这一构拟现已为大多数音韵学者所接受。储泰松(《梵汉对音与中古音研究》,《古汉语研究》1998年第1期)指出,日母读鼻擦音是在中古后期的变化。

3. 轻重唇音的分化

施向东(《玄奘译著中的梵汉对音和唐初中原方音》,《语言研究》1983年01期)根据梵汉对音,认为轻重唇在唐初已经分化。张洁(《论〈切韵〉时代轻重唇音的分化》,《汉语史学报》第二辑,2002年)根据反切也认为《切韵》轻唇音字有轻、重唇两读。

4. 《切韵》声母数目的音位归纳

一般认为《切韵》有30多个声母。

葛毅卿(《隋唐音研究》,南京师范大学出版社2003年版)、麦耘(《〈切韵〉二十八声母说》,《语言研究》总第27期,1994年)认为知组(含娘母)可以并入端组(含泥母),与此平行,庄组也可以并入精组(在三等韵里,精组是A类介音,庄组是B类介音,故两者互补),不约而同地把《切韵》声母的归纳为28个音位。黄笑山(《〈切韵〉27声母的分布》,《汉语史学报》第七辑,2007年)又进一步认为匣、云、以母应合一,得27声母。

(二)中古声调研究

1. 中古声调构拟

李荣根据现代广州话,推测中古的去声与入声在音高上是相同的。

施向东(《玄奘译著中的梵汉对音和唐初中原方音》,《语言研究》总第7期,1984年)、尉迟治平(《周、隋长安方音再探》,《语言研究》总第7期,1984年)都根据梵汉对音资料,分别构拟了唐初的洛阳和周隋时期长安的四声调值。

潘悟云(《关于汉语声调发展的几个问题》,Journal of Chinese Linguistics,第10卷第2期,1982年,美国)指出在全浊声母没清化之前,阴阳调之别已经出现。尉迟治平(《日本悉昙家所传古汉语调值》,《语言研究》总第11期,1986年)根据唐代来华的日本僧人对当时汉语四声依声母不同各分“轻重”(清声母和次浊声母为“轻”,全浊声母为“重”)的记录,构拟了唐代的四声八调。

上述各家的构拟有一点很接近:上声一般是升调。这与古人对这个声调“上”的命名相合。朱晓农(《证早期上声带假声》,《中国语文》2007年第2期)进一步把中古上声构拟为调尾带假声的陡升调。

2. 对平仄的研究

张世禄(《关于旧体诗的格律》,《徐州师范学院学报》1982年第4期)、张洪明(《汉语近体诗声律模式的物质基础》,《中国社会科学》1987年第4期)指出平与仄在诗歌格律中的区别在于:平声是长音步,在吟诵时可以延长,而仄声(上、去、入声)是短音步,不可以延长。郑张尚芳(《汉语声调平仄之分与上声去声的起源》,《语言研究》1994年增刊)同意此意见,并指出其上古起源在于上、去声原为-ʔ、-s尾。

四、中古后期音与等韵学研究

(一)中古音内部分期和中古后期音研究

1. 中古音分前、后两期

把中古语音内部分出不同发展阶段,是汉语音韵学、语音史研究的重大进步。

陈振寰(《音韵学》,湖南人民出版社1986年版,第五、六章)把一般所称的“中古音”分为两段:一为隋唐音系,二为五代宋音系(两者与上古音系并列);前者的代表是《切韵》,后者的代表是韵图。

郑张尚芳(《中古音的分期与拟音问题》,《中国音韵学研究会第十一届学术讨论会、音韵学第六届国际学术研讨会论文集》,香港文化教育出版社2000年版)以中古音的范围为六朝到五代(宋代是中古到近代的过渡阶段),认为应分三期:前期是六朝到初唐,以《切韵》为代表;中期为唐(引者按:应指盛唐和中唐),以《慧琳音义》等为代表;后期为晚唐五代,以《韵镜》为代表。

麦耘(《汉语语音史上“中古时期”内部阶段的划分》,《东方语言与文化》,东方出版中心2002年版)梳理了从南北朝到北宋700年间汉语语音的重大变化,主张以盛唐与中唐之间为界,分中古前期音和中古后期音。《切韵》是中古前期音的代表;中古后期音还可再分两个阶段,第一阶段为中晚唐,主要特点是四等韵衍生出[-i-]介音,第二阶段为唐末五代北宋,主要特点是庄、章两组合流为照组,其介音状况也随之调整。

2. 中古后期语音研究

李新魁在《宋代汉语韵母系统研究》《宋代汉语声母系统研究》《中古音》等论著中对宋代语音作了相当全面的阐述。潘悟云的《中古汉语轻唇化年代考》,金有景的《论日母》,唐作藩的《唐宋间止、蟹二摄的分合》,冯蒸的《〈尔雅音图〉音注所反映的宋初四项韵母演变》,麦耘的《关于章组声母翘舌化的动因问题》《韵图的介音系统及重纽在〈切韵〉后的演变》,黄笑山的《试论唐五代全浊声母的“清化”》等,都是中古后期语音研究的重要成果。

(二)宋代韵图和等韵学研究

1. 《切韵》音系与韵图的关系

厘清《切韵》《广韵》音系与韵图的关系,对中古音研究非常重要。高本汉的研究工作一个很大的缺陷,就是对韵图与《切韵》音系的关系认识模糊,其实质是没清晰区分中古前期与后期。

陈振寰指出,韵图是站在五代宋音系的立场来解释《切韵》音系的作品,与《切韵》不相同的地方往往正反映了汉语语音在隋唐以后的实际发展。这个观点为正确理解《切韵》与韵图关系奠定了基础,也为中古后期音的研究清理了道路。

赖江基(《〈韵镜〉是宋人拼读反切的工具书》,《暨南学报》1991年第2期)也指出,《韵镜》无法成为真实的《切韵》音系的图表化,而应视为宋人用自己的语音来拼读《切韵》反切的工具书。

麦耘指出,韵图的“一等、二等、三等、四等”与后人为研究《切韵》音系而制定的“一等韵、二等韵、三等韵、四等韵”是不同的两套概念;以往所谓庄组“假二等”、精组等“假四等”的叫法掩盖了中古后期的实际语音与中古前期《切韵》音系之间的差异。

2. 宋代韵图研究

宋代韵图分早期和晚期,早期是《韵镜》《七音略》等,分韵全依《广韵》,比较保守;晚期是《四声等子》《切韵指掌图》《皇极经世解起数诀》等,更反映中古后期实际语音,尤其是韵母的合并。在分“等”方面,早期和晚期韵图则是一致的。

对于各种韵图,学者们一方面进行文献校订、梳理其源流,更重要的是揭示其所反映的语音史上的材料价值,用以研究中古后期音。20世纪50年代的成果有赵荫棠的《等韵源流》、葛毅卿的《〈韵镜〉音所代表的时间和区域》等;改革开放后,李新魁对此用力最勤、所得最多,有《韵镜校证》《汉语等韵学》《〈起数诀〉研究》等多种论著,唐作藩的《〈四声等子〉研究》、沈建民的《三种宋元等韵图的比较》、许绍早的《〈切韵指掌图〉试析》、潘文国的《韵图考》、杨军的《七音略校注》《韵镜校笺》等也有不少研究成果。

3. 等韵门法、等韵理论及其他等韵资料研究

等韵门法是对韵图与韵书/反切关系的解释。李新魁对等韵门法有非常详尽的分析研究,如《等韵门法研究》《论内外转》等。史存直《关于“等”和“门法”》、聂鸿音的《智公、忍公和等韵门法的创立》等也作过多方面的探讨。总体而言,等韵门法中的非“音和”的各门实际上反映了从中古前期到中古后期语音的变化。

施向东的《等韵学与音位学》《等韵学与音系学》、许良越的《等韵字音分析与非线性音节理论》等从现代语言学角度讨论古代的等韵理论,从中可以看到中国古人近于现代音系学/音位学的思想,他们的研究相当有创见。

在其它早期等韵资料方面,有周祖谟的《唐五代韵书集存》对敦煌韵学残卷的考释,鲁国尧的《〈卢宗迈切韵法〉述评》、聂鸿音的《黑水城抄本〈解释歌义〉和早期等韵门法》、孙伯君的《黑水城出土等韵抄本〈解释歌义〉研究》等分别对新发现的等韵材料的评介和研究。

五、《切韵》和韵图以外的中古语音材料研究

(一)《集韵》和其他中古韵书研究

《集韵》作为《切韵》《广韵》以外的最重要的中古韵书,受到学者们的高度重视。有赵振铎的《集韵研究》、邵荣芬的《集韵音系简论》、张渭毅研究《集韵》的系列论文(收在《中古音论》中)等。从语音史的角度看,《集韵》与《切韵》《广韵》的差异有很大一部分反映了北宋的实际语音,或实际语音的迹象,如轻重唇分化、四等韵和二等见组前腭介音产生、庄章组合流等。

对《礼部韵略》《平水韵略》《五音集韵》等中古音系列的韵书也有一些研究成果。

(二)中古音注和反切研究

1. 对韵书以外的中古音注材料的研究

在这方面,《经典释文》是最为重要的材料,研究论著有陆志韦和林焘的《经典释文异文之分析》、罗常培的《唐写本〈经典释文〉残卷五种跋》、方孝岳的《关于唐写本〈经典释文〉残卷的音切问题答问》、王力的《〈经典释文〉反切考》、邵荣芬的《经典释文研究》、蒋希文的《徐邈音切研究》、万献初的《〈经典释文〉音切类目研究》、沈建民的《〈经典释文〉音切研究》等整理和研究。又有黄典诚的《曹宪〈博雅音〉研究》、谢纪锋的《〈汉书〉颜氏音切韵母系统的特点》、陈燕的《从〈玉篇〉反切比较论中古时期的标准音》、张洁的《〈文选〉李善注的直音和反切》、周祖庠的《篆隶万象名义研究》、郑林啸的《〈篆隶万象名义〉声系研究》、徐时仪的《慧琳音义研究》、赵翠阳的《慧琳〈一切经音义〉韵类研究》等。这些研究是对《切韵》研究的重要补充。

2. 反切研究

反切是古人注音的主要工具,无论研究《切韵》还是古人音注,都离不开对反切的正确理解。殷焕先的《反切释例》《反切释要》和林序达的《反切概说》等是专门分析、讲解反切的专著;又有陆志韦的《古反切是怎样构造的》、潘悟云的《反切行为与反切原则》等从学理上研究反切的结构,以及陈亚川的《反切比较法例说》等从不同的角度进行的讨论。

(三)中古韵文整理和研究

中古诗文的用韵情况可与中古韵书和音注材料相参照,从中观察当时的韵母状况,以检验对《切韵》韵母构拟的合理性,以及观察韵母系统在中古时期的演变。

对中古前期的韵文研究有昌厚(李荣)的《隋韵谱》、马重奇的《杜甫古诗韵读》、鲍明炜的《唐代诗文韵部研究》、周祖谟的《魏晋南北朝韵部之演变》、张建坤的《齐梁陈隋押韵材料的数理分析》等成果,显示当时文人的用韵与《切韵》大致吻合;中古后期有朱晓农的《北宋中原韵辙考》、冯志白的《陆游诗的入声韵系》、鲁国尧的《论宋词韵及其与金元词韵的比较》等研究成果,从中可看出韵母合并的轨迹。

(四)汉—外、汉—民对音和周边国家汉字音研究

由于汉字有不直接表音的局限,所以中古时期汉语与拼音文字的对译情况,对中古音研究的作用极大。

1. 梵汉对音研究

佛经翻译中的梵语—汉语对音资料极为丰富,自东汉至宋连绵不断,其中以中古前期,尤其是唐代的资料最多。20世纪50年代,李荣用到这方面的资料。俞敏是梵文研究的大家,他对梵汉对音有深入研究,他的学生如施向东(有论文集《音史寻幽》《古音研究存稿》)、刘广和(有论文集《音韵比较研究》)、储泰松(有《梵汉对音与中古音研究》等论文)等,也做出了非常可观的贡献。

2. 其它对音和汉字音研究

洪笃仁的《万叶仮名与广韵对照》、王吉尧的《从日语汉音看八世纪长安方音》、聂鸿音的《〈切韵〉重纽三四等字的朝鲜读音》《论契丹语中汉语借词的音系基础》、李范文的《宋代西北方音》(此书以研究西夏文为主)、张竹梅的《西夏语音研究》、潘悟云和朱晓农的《汉越语和〈切韵〉唇音字》、韦树关的《汉越语关系词声母系统研究》等,都对汉语中古音的探讨很有帮助。

(五)中古方音研究

中古方音的资料较缺乏,但这方面的研究也有相当进展,如邵荣芬的《敦煌俗文学中的别字异文和唐五代西北方音》、黄淬伯的《唐代关中方言音系》、储泰松的《唐五代关中方音研究》、冯蒸的《唐代方音分区考略》、刘晓南的《宋代闽音考》、刘志成的《“秦陇则去声为入”考》等成果。