3398 阅读 2020-02-16 19:29:34 上传

吴福祥:语义演变与词汇演变

来源:学习强国平台

一、引言

语义演变与词汇演变是语言演变的两个重要方面,也是历史语言学(尤其历史词汇学和历史语义学)重要的研究领域。不过,语义演变与词汇演变是怎样的关系,这个问题在以往的历史语言学界尤其是汉语史学界鲜有探讨。我们认为,至少就汉语史研究而言,弄清语义演变与词汇演变之间的联系和区别,不仅有助于深化汉语历史词汇和语义演变的研究,亦可裨益于汉语历史语言学的学科建设。本文的目的是讨论语义演变与词汇演变这两个概念的内涵及其内在关系。

二、语义演变

2.1 什么是语义演变

什么是“语义演变”?简单的回答是:“语言形式的意义所发生的任何演变,通常也包括语法语素的语法功能所发生的演变。”(Trask 2000:303)不过,“语义演变”到底是指什么样的历时过程,语言学家的看法并不完全一致。目前主流的看法是,语义演变是指义位的增加(添加新义)或消失(丢失旧义),而非某个义位本身的改变。这种看法可谓之“多义模式”观。代表性观点见于Wilkins(1996:269):“语义演变指的不是意义本身的改变,而是一个语言成分在形式不变的前提下,其语义系统增加了新的意义或丧失了原有的意义。重要的是,言语社会中所有语义演变在其开始或最后阶段都涉及多义性(polysemy)。基于这种观点,一个完整的语义演变实际包含了两种语义演变:第一种语义演变是通过意义的增加而导致多义模式的产生,第二种语义演变则是通过原有意义的丧失而消除上述多义模式。共时的多义模式在语义演变研究中至关重要,因为正是这种多义模式为两个义项在语义上互相关联以及一个义项引发另一个义项出现这样的假设提供了重要证据。”

Wilkins(1996:269)用下面的图1来刻画语义演变的这种“多义模式”观:

图1:语义演变的“多义模式”观 (Wilkins1996:269)

与Wilkins(1996:269)的主张极为相近的是Kearns(2002),后者认为语义演变本质上体现为(1)所示的两个过程:

(1)语义演变的两个过程(Kearns 2002:1):

a. Fa > Fa,b [具有意义a的语言形式F获得了另外的意义b]

b. Fa,b > Fb [具有意义a和b的语言形式F丢失了意义a]

Kearns(2002:1)指出,既然过程(b)作用的是一个多义形式(Fa,b),因此,如果我们假设这个多义形式是过程(a)的产物,那么过程(b)的发生一定依赖于过程(a),而反之则不然。由此可见,语言成分意义获得的过程是其意义丧失的必要条件。

此外,主张语义演变“多义模式”观的还有德国著名语言学家Peter Koch。Koch(2016:24-25)认为,对语义演变比较合理的界定是,一个词的现有意义M1获得一个新的意义M2,从而使得该词变成具有M1和M2两项意义的多义词。他用下面的图2来描述语义演变的连续性过程:

图2: 语义演变中词汇多义性产生和消失的循环模式(Koch 2016:25)

下面的(2)和(3)可用来说明图2所示的两个演变过程:古英语的witnes(2a)和古典拉丁语的tēstimōnium(3a)最初只有‘testimony’(“证词、证言”)这一意义。后来,古英语witnes和古法语tesmoin因为分别获得‘person giving testimony’(“证人”)这一新义而变成多义形式(如2b和3b所示)。在这两个例子里,(a)→(b)这一过程对应于图2的演变1,Blank(1997)和Koch(2016)谓之创新性意义演变(innovative meaning change);而(3b)→(3c)这一过程对应于图2的演变2,Blank(1997)和Koch(2016)谓之缩减性意义演变(reductive meaning change)。但演变2并非必然发生,如例(2)中(2b)=(2c)。由此可见,图2中的演变1(创新性意义演变)是可以独立发生的语义演变。换言之,语义演变最主要的特征是多义模式的产生。(参看Koch 2016:25)

(2)(a)古英语:witnes ‘testimony’

(b)古英语:witnes ‘testimony’;‘person giving testimony’

(c)现代英语:witness ‘testimony’;‘person giving testimony’

(3)(a)古典拉丁语:tēstimōnium ‘testimony’

(b)古法语:tesmoin ‘testimony’;‘person giving testimony’

(c)现代法语:témoin ‘person giving testimony’

实际上,类似的观察也见于中国语言学家的相关论述。如王力(1993)很早就指出:“我们应该区别词义的发展和词义的变化。所谓词义的发展,是指甲义发展为乙义,而甲乙两义同时存在,甲义并未消失。例如早上的‘朝’和朝见的‘朝’。所谓词义的变化,是指甲义变化为乙义,甲义因而消失了,例如‘脚’由‘胫’义变化为‘足’义之后,‘胫’义不存在了。”(王力1993:93)“词义的演变不一定就是新旧的交替。也就是说,原始的意义不一定因为有了引申的意义而被消灭掉。有时候,新旧两种意义同时存在(如‘诛’字),或至今仍同时存在着(如‘赏’字)。因此我们可以说,词义的转移共有两种情形:一种如蚕化蛾,一种如牛生犊。”(王力1993:101)蒋绍愚(2005:60-61)也强调:“义位的变化有两种情况。一是义位的增减,即一个词产生新的义位,或消失了旧的义位。一是原有义位的变化,即扩大、缩小和转移。这两种情况不能混为一谈。”

不难看出,王力、蒋绍愚先生所说的“词义的发展”和“义位的增减”跟Wilkins(1996)等力主的语义演变的“多义模式观”本质上并无不同,尤其是王力先生“如牛生犊”的隐喻可以说是对“多义模式观”的一种生动的刻画。但另一方面,我们认为,王力和蒋绍愚先生所说的“词义的变化”和“原有义位的变化”并不是语义演变的一种独立的类型,不宜跟“词义的发展”或“义位的增减”相提并论,因为“扩大”“缩小”“转移”这类“原有义位的变化”,总会涉及新的义位的产生。“扩大”“缩小”“转移”其实是语义演变的结果:当一个义位在特定语境中产生新的义位时,如果将新义与源义进行比较,我们可能会发现,新义在概念外延上有所扩大或缩小,或者在概念内涵上有所改变(转移)。从这个意义上说,“扩大”“缩小”“转移”跟“隐喻”“转喻”以及“褒化”“贬化”一样,都是对新义和源义之间差异的刻画,本质上是语义演变的结果。另一方面,如果我们赞成语义演变的多义模式观(语义演变必然会涉及多义模式的产生),那么,王力先生所说的“如蚕化蛾”这种情形,在语义演变中实际上很可能是不存在的。

综上所述,我们赞同Wilkins(1996:269)等学者的看法:语义演变指的是义位的增加(添加新义)或消失(丢失旧义),而非某个义位本身的改变。

尽管语义演变指的是意义的产生和意义的丧失两个方面,但历史语言学家对语义演变的研究主要聚焦于意义的产生而非意义的丧失。这是因为:第一,语言成分意义的丧失通常是混乱无序的,没有规律可循,因而无法预测;反之,意义的产生在很大程度上是有理可据、有规律可循的,且在一定程度上是可以预测的。第二,意义消失的过程通常是以新义产生为前提,而反之则不然,因此意义的产生是语义演变的核心所在。

2.2 语义演变的类型

语义演变的过程可从不同角度进行分类。传统语义学一般按演变的结果来给语义演变分类,譬如“扩大”与“缩小”、“隐喻”与“转喻”、“褒化”(amelioration)与“贬化”(pejoration),等等,这些概念和术语可追溯到19世纪末欧洲一些语言学家的文献。

如前所述,如果着眼于演变阶段,语义演变可分为“创新性演变”和“缩减性演变”(Blank1997,Koch 2016),前者是指新义的产生以及多义模式的形成(=图2中的演变1),后者是指源义的消亡以及多义模式的消失(=图2中的演变2)。

如果着眼于发生语义演变的编码单位,语义演变可分为“词汇单位的语义演变”和“非词单位的语义演变”。词汇单位的语义演变,顾名思义,是指词义(包括功能词的语法意义)的演变;非词单位的语义演变是指词缀、结构式以及语法范畴等语言成分的语义演变。可见,语义演变不等于词义演变,后者只是前者的一个子集。

如果着眼于意义的性质,语义演变可分为“词汇意义的演变”和“语法意义的演变”。词汇意义属于“内容义”(content meaning),也称“实指义”“真值条件义”或“客观性意义”;语法意义属于“程序义”(procedural meaning),也称“非实指义”“非真值条件义”或“主观性意义”。一般说来,词汇语类(lexical category)的意义谓之词汇意义;功能语类(function category)的意义谓之语法意义。从这个意义说,词汇意义≠词义,因为功能语类(譬如语法词)的意义亦属词义,但它是语法意义而非词汇意义。

如果着眼于语义演变的动因,语义演变可分为“言者诱发的语义演变”和“听者诱发的语义演变”(Koch 2016)。在言者诱发的语义演变(speaker-induced meaning change)中,第一步也是最关键的一步是,一个给定的言者S1利用某个原本编码“源概念”(source concept;SC)的词语(比如“小鲜肉”)表达一个新的“目标概念”(target concept;TC)(比如“年轻、帅气的男性”),听者H1理解了言者的这一创新,并作为言者S2在随后的言语交际中将该创新传递给听者H2,而H2又作为言者S3进一步扩散这一创新,如此往复,直至该创新扩散至整个言语社会而规约化。(Koch 2001:225–228;2012:283;2016:29)。如图3所示。

图3: 言者创新(Innovation by the speaker)(Koch 2016:29)

另一方面,在听者诱发的语义演变(hearer-induced meaning change)中,言者S1使用一个给定的词语来表达其规约意义,这时S1只是传递了该词语的字面意义,并没有进行任何语用或语义的创新,但听者H1却从S1的话语中“读出”该词语的新意义(听者的创新)。而且,在此后的言语交际中,该听者H1作为言者S2将这种创新传递给听者H2,而H2作为言者S3进一步将这种创新加以扩散,如此往复,直至该创新在特定言语社会中被规约化(Koch 2001:226–229;2012:283–287;2016:30)。如图4所示。

图4: 听者创新(Innovation by the hearer)(Koch 2016:30)

三、词汇演变

3.1 什么是词汇演变

什么是词汇演变?词汇演变应包括哪些内容?这些问题其实并不容易回答。尽管汉语学界研究词汇演变的成果很多,但很少有学者对词汇演变做出明确的界定。这里引用美国语言学家Natalya I. Stolova(Stolova 2015:5-6)的一段话作为我们讨论词汇演变的基点:

(4)“词汇演变发生在两个层面,即形式层面(level of form)和意义层面(level of meaning)。因此,我们从定名学(onomasiology)和符意学(semasiology)两个层面来对词汇演变进行分析。定名学研究一个给定概念的不同名称(亦即‘形式’或‘能指’)。正如Traugott & Dasher(2002:25)所指出的,定名学聚焦于‘颜色、智力这类特定概念域的编码形式的演变和重组’。符意学研究一个给定的词汇项如何获得新的意义。用Traugott & Dasher(2002:25)的话说,符意学关注的是‘多义模式的产生’。概而言之,定名学从某一概念出发,分析用来编码该概念的不同形式(从功能到形式),而符意学则从某一词项出发,探讨该词项能够表达的各种功能(从功能到形式)。”(Stolova 2015:5-6)

Koch(2016:23)也强调:“只有将符意学和定名学两种视角结合起来,才能对词汇演变有一个完整的认识”。

实际上,很多语言学家(Geeraerts 1997;Traugott & Dasher 2002;Blank 2003;Lehmann 2003;Koch1999)主张,符意学和定名学是研究词汇演变的两种主要方法(approach)或视角(perspective)。符意学着眼于形式到功能的映射(从语言符号到现实世界),关注的是一个给定的词项如何获得新的意义;与之相反,定名学着眼于功能到形式的映射(从现实世界到语言符号),关注的是一个给定的概念如何获得新的名称或说话人如何为一个给定的概念找到新的表达形式(参看Traugott & Dasher 2002:25-26)。Traugott 和 Dasher(2002)分别用图5和图6来刻画上述两种视角。

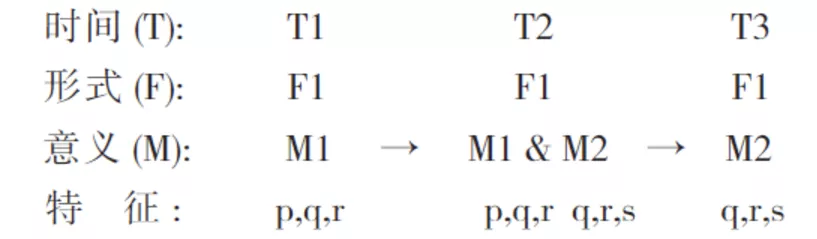

图5:符意学视角 (Traugott &Dasher 2002:25)

图6:定名学视角 (Traugott &Dasher 2002:26)

Blank(2003:38)用图7来描述定名学和符意学这两种研究方法之间的联系和区别:

图7:符意学和定名学(Blank 2003:38)

从符意学角度来说,我们要考察一个形式(词项)具有哪些不同的意义,比如英语动词seize的多义模式;而从定名学角度来说,我们需要给PERCEIVE THE MEANING OF等概念进行定名。历时层面上,符意学是描述特定词语的语义演变和发展,比如要说明英语动词seize历史上如何获得‘to take into custody’这种转喻性意义以及‘to understand’ 这种隐喻性意义。另一方面,定名学则聚焦于概念编码方式的演变,比如要说明,PERCEIVE THE MEANING OF 这个概念在英语历史上采用哪些不同的编码形式,其编码过程中词汇演变的路径是什么,等等。

符意学和定名学两种视角的区分也见于中国语言学家的相关论述。例如王力(1958[1980])在讨论汉语“词汇的发展”时就分别从“词是怎样变了意义的”(第59节)和“概念是怎样变了名称的”(第60节)两个角度进行的。词是怎样变了意义的”就是符意学的视角,而“概念是怎样变了名称的”则是定名学的视角。

综上所述,从定名学和符意学角度看,词汇演变可大别为两种基本的类型:

(5)符意学演变(semasiological change):词的意义演变(语义演变)

定名学演变(onomasiologucal change):词的编码演变(名称演变)

3.2 词汇演变的内容

词汇演变究竟包括哪些内容,不同的学者可能有不同的看法。我们认为,词汇演变至少包括以下方面。

3.2.1词义演变。如前所述,词汇演变表现为符意学演变和定名学演变两个方面,而词的符意学演变主要是指词的意义演变(语义演变),包括词汇词的意义演变(词汇意义演变)和语法词的意义演变(语法意义演变)。

3.2.2词汇的产生。词汇的产生是指特定语言的词库增加了新的词汇成分,这是词的定名性演变。一般说来,词汇产生的途径主要有:

3.2.2.1构词(word formation)。即利用某种语法规则或形态过程来构造出新的词项。世界语言里,主要的构词手段有“派生”(derivation)、“复合”(compounding)、“类转”(conversion)、“截搭”(blending)、“截短”(clipping)、“省缩”(acronyms)和“逆构”(backformation)等。这些不同构词手段的运作,使语言的词库得以不断增加新的成员。

3.2.2.2词汇化(lexicalization)。词汇产生的另一途径是词汇化。词汇化有“共时词汇化”和“历时词汇化”之分。共时词汇化是指某一个概念或意义在语言里用一个明确的词汇形式来编码,比如“老师的妻子”这一意义汉语用“师母”来编码,因此我们可以说,“老师的妻子”这一意义在汉语里被词汇化为“师母”。历时词汇化是指一个句法结构或词汇序列逐渐演变为一个新的词汇成分,譬如“规矩”本指“规”和“矩”两种器具,是个并列短语,后来演变成一个单纯的名词,指一定的标准、法则或习惯。(董秀芳2012:52)不过,无论是共时词汇化还是历时词汇化,其结果都是给特定语言的词库增加了新的成员。

3.2.2.3借用(borrowing)。除了构词和词汇化,借用也是语言获得新词的重要途径。任何语言的词库中,总有一些词汇成分(特别是文化词)源自与其有接触关系的语言。譬如现代汉语词汇系统中,有很多常用词,如“咖啡”“电话”“葡萄”“菩萨”“结果”“玻璃”“世界”“逻辑”“干部”“现实”等,均借自其他语言;甚至有些核心词历史上借自其他语言,因为早已融入汉语的词汇系统,以致很难区别于汉语的固有词,如“牙齿”(TOOTH)这一概念,上古汉语用“齿”,“牙”是秦以后借自南亚语(张永言1989,Norman and Mei1976);“哥哥”(ELDER BROTHER)唐代以前只说“兄”,“哥”是唐代借自阿尔泰语(胡双宝 1980,梅祖麟1997)。事实上,谈词汇的产生和演变,词汇借用是一个绕不开的话题。

3.2.3词汇的消亡

词汇的消亡是指特定语言的词库减少了既有的词汇成分。跟词汇的产生不同,词汇消亡的原因非常复杂,没有规律可循。目前所知,词汇消亡的情形主要有两种,一是与社会- 历史变迁相关的词汇消亡:某一现象或事物在历史变迁中消失,其编码形式因而变成历史词汇,如“妾”“太监”“太守”“知府”。另一种是与词义演变或词汇场演变相关的词汇消亡,即某种语义演变或词汇演变(词汇场演变)导致相关词汇的消亡。譬如在古典拉丁语里,“舅舅(母亲的兄弟)”和“叔叔(父亲的兄弟)”分别由avunculus 和 patruus 来表达。在从古典拉丁语到法语的演变中,avunculus 变为法语的>

3.2.4词汇的更替

词汇的更替是指某一概念的词汇编码形式发生历时替换,如EYE 这一概念,古汉语用“目”,近代汉语用“眼”,现代汉语用“眼睛”。词汇的更替尤其常用词的更替,是词汇定名学演变的重要方面,也是近年来汉语词汇史研究着力甚多、成果丰硕的研究领域,其中汪维辉(2000,2018)是这类研究的代表性成果。

3.2.5词汇系统与词库结构的演变

词汇系统与词库结构的演变也是词汇演变的重要方面,这类演变往往跟词汇场(以及语义场/ 概念结构)的重组和词汇层级(以及概念层级)的变迁密不可分。在汉语学界,蒋绍愚(2005,2015)已有一些深入的讨论,但整体上无论是普通历史词汇学还是汉语历史词汇学,这方面的研究成果都还比较少见。

综上所述,我们认为,词汇演变是指词汇单位的产生、更替、消亡以及词汇系统或词库结构的变迁,可大别为符意学演变(词的意义演变)和定名学演变(词的编码演变)两类。

3.3 词汇演变与语义演变的关系

以上我们对语义演变和词汇演变的关系做了大致的分析,但实际上,二者在很多情况下密不可分:一方面有些语义演变的结果往往导致词汇(概念编码形式)的演变,如图8 所示:

图8:意义演变引发名称演变

上古汉语里,“闻”最初表示“听觉感知”,“嗅觉动作”则由“臭(嗅)”表达。后来“闻”的意义发生变化,由“听觉感知”演变为“嗅觉动作”。这一语义演变的直接后果是导致“嗅觉动作”这一概念的编码形式由“臭(嗅)”变为“闻”,从而发生了名称演变。

另一方面,概念编码形式的演变也会导致语义演变。譬如随着计算机的使用和普及,人类的概念系统里出现了一些与计算机有关的新概念。比如我们非常熟悉的一个概念是“计算机程序中出现在显示屏上的各种命令名称的选项列表”,这个概念在英语里被命名为menu(菜单)。这种概念定名的结果是menu 这个词项获得了一种新的“隐喻”义。即:

图9:概念定名导致意义演变(新义产生)

但尽管如此,词汇演变与语义演变之间的区别仍不难辨析:第一,词汇演变虽也涉及语义演变,但只有词义演变跟词汇演变有关,而非词单位的意义演变则跟词汇演变无涉;另一方面,词义演变中只有其中的词汇意义演变属于词汇演变的内容,而词的语法意义(作为源义)演变则跟词汇演变关系不大。第二,如上所述,语义演变不仅包含词义演变,也涉及非词单位的意义演变;不仅包含词汇意义演变,也涉及语法意义演变。因此,只有词的词汇意义演变才是语义演变和词汇演变的交集。第三,词汇演变中词的产生、消失和更替以及词汇系统和词库结构的重组与变迁,跟语义演变没有直接关系。第四,语义演变不等于词义演变,后者是前者的子集。

四、历史语义学与历史词汇学

跟语义演变与词汇演变之辨一样,历史语义学与历史词汇学这两个概念之间的关系亦需讨论和明辨。二者之间的联系和区别应该怎样描述?

历史语义学是历史语言学的一个分支学科,它以语义演变为研究对象,讨论人类语言语义演变的路径和模式、机制和动因、共性和制约。尽管语义演变在很多情况下也涉及词汇演变,但历史语义学本身通常不会专门关注词汇演变。因此词汇的产生、消亡以及与意义变化无涉的词汇替代和词汇系统的演变等,不是历史语义学讨论的问题。

历史词汇学假如也是历史语言学的一个分支学科,那么它当以词汇演变为研究对象,研究人类语言里词汇的符意学演变和定名学演变,尤其聚焦于词汇的产生、消亡、更替以及词汇系统和词库结构的重组和变迁。至于符意学演变中,有些语义演变显然不是历时词汇学研究的对象,譬如上述非词单位的意义演变、词的语法意义演变。换言之,历史词汇学研究语义演变主要限于词的词汇意义演变。

五、结语及余论

语义演变和词汇演变是语言演变的两个重要方面,二者密切相关但并非等同。语义演变既包含词的词汇意义演变,也包括非词单位的意义演变,而后者跟词汇演变无关。可见,词的词汇意义演变,既是语义演变的子集,也是语义演变和词汇演变的交集。

词汇演变体现为符意学演变和定名学演变两个方面,前者限于词的词汇意义演变,后者包括词汇的产生、消亡、更替以及词汇系统、词库结构的重组和变迁。

历史语义学以语义演变为研究对象,聚焦于语义演变的路径和模式、机制和动因、共性和制约。历史词汇学以词汇演变为研究对象,不仅关注词的意义演变,更聚焦于词汇编码的产生、消亡、更替以及词汇系统、词库结构的重组和变迁。

语义演变导源于话语过程中言谈双方的意义创新(meaning innovation),但意义创新不等于语义演变,尽管语义演变蕴含意义创新。一个给定的意义创新只有通过不断使用和传播,扩散至整个言语社会而发生规约化,才可以实现为语义演变。但是,一个创新的意义如何规约化?其触发和制约因素有哪些?为什么有的意义创新得以流行和扩散,以致最终实现为语义演变,而有的意义创新并没有扩散开来。以往谈语义演变的动因和机制,其实讨论的主要是意义创新的动因和机制,而不是意义创新扩散、传播的动因和机制。我们认为,语义演变研究的当务之急是,探讨意义创新如何规约化而实现为语义演变的。

(作者:吴福祥,系北京语言大学教授、历史语言学研究中心主任,主要从事历史语言学、接触语言学和语言类型学研究;原文刊载于《古汉语研究》2019年第4期;参考文献请查阅原文。